書籍・論文・雑誌3

出縄雅之(2015)月刊「致知」 (致知出版社)

月刊「致知」(致知出版社)は、創刊以来、人間学を追求し有名無名を問わず、各界各分野で一道を切り開いた人物の体験談を紹介する等、人間の生き方の原理原則を満載した定期購読の月刊誌です。多くの読者に支持され、「木鶏クラブ」という愛読者の会が、全国各地に拡がっています。

同誌2月号(2015年1月1日発行)の「致知随想」(P.89~90)において、社会福祉法人進和学園理事長 出縄雅之による「障がい者に働く誇りと喜びを」という文章が掲載されました。

進和学園設立の原点を、敗戦直後の貧困時代に遡り、二人の兄の経歴を辿りながら、本田技研工業(株)様の深いご理解ご支援を得て、障害者に働く機会を創出して来た道程を振り返りました。「仕事を通じて互いが情熱を持って向き合うことで、健常者も障害者も差別なく心通い合える社会が実現できる」との想いを披露しました。

このような機会に恵まれましたことは、誠に光栄なことであり、40年以上に亘り、貴重な仕事をご提供頂いている本田技研工業(株)様はじめ地域・社会・行政・企業の多くの皆様のご支援ご指導の賜と感謝申し上げる次第です。

同誌2月号(2015年1月1日発行)の「致知随想」(P.89~90)において、社会福祉法人進和学園理事長 出縄雅之による「障がい者に働く誇りと喜びを」という文章が掲載されました。

進和学園設立の原点を、敗戦直後の貧困時代に遡り、二人の兄の経歴を辿りながら、本田技研工業(株)様の深いご理解ご支援を得て、障害者に働く機会を創出して来た道程を振り返りました。「仕事を通じて互いが情熱を持って向き合うことで、健常者も障害者も差別なく心通い合える社会が実現できる」との想いを披露しました。

このような機会に恵まれましたことは、誠に光栄なことであり、40年以上に亘り、貴重な仕事をご提供頂いている本田技研工業(株)様はじめ地域・社会・行政・企業の多くの皆様のご支援ご指導の賜と感謝申し上げる次第です。

出縄輝美(2014)「企業への発注奨励・施設外就労モデル/スーパー初の特例調整金」

2014年12月1~2日、独立行政法人高齢・障害・求職者支援機構主催の第22回職業リハビリテーション研究・実践発表会が東京ビッグサイト(東京都江東区有明)において開催され、研進が仲介する社会福祉法人進和学園/(株)しまむら(平塚市所在の有名スーパー)の連携取り組みに関して、次の通り寄稿・発表を行いました。

1.日時:2014年12月2日(火)9:30~11:20

2.研究発表:「企業への発注奨励制度を活用した施設外就労モデルの構築~就労を見据

えたスーパーでの実践的作業~」

3.発表者:出縄輝美(社会福祉法人進和学園 支援員)

1.日時:2014年12月2日(火)9:30~11:20

2.研究発表:「企業への発注奨励制度を活用した施設外就労モデルの構築~就労を見据

えたスーパーでの実践的作業~」

3.発表者:出縄輝美(社会福祉法人進和学園 支援員)

株式会社研進は、障害者雇用促進法に規定された在宅就業障害者支援制度(自宅以外の福祉施設も対象)における「在宅就業支援団体」として厚生労働省に登録され(神奈川県で登録第1号)、同団体としての業務を行っています。

自宅や福祉施設等において就業する障害者に仕事を発注する企業に対して、障害者雇用納付金制度に基づいて、特例調整金・特例報奨金が支給される企業への発注奨励制度です。

本制度を活用して発注事業者である本田技研工業(株)様に、特例調整金が毎年支給されています。また、地元スーパーの(株)しまむら様には、2013年度の「施設外就労」等の実績について、スーパー業界初となる特例調整金が支給されました。詳しくは、上記寄稿・発表論文をご参照下さい。

自宅や福祉施設等において就業する障害者に仕事を発注する企業に対して、障害者雇用納付金制度に基づいて、特例調整金・特例報奨金が支給される企業への発注奨励制度です。

本制度を活用して発注事業者である本田技研工業(株)様に、特例調整金が毎年支給されています。また、地元スーパーの(株)しまむら様には、2013年度の「施設外就労」等の実績について、スーパー業界初となる特例調整金が支給されました。詳しくは、上記寄稿・発表論文をご参照下さい。

ホンダ様、しまむら様は、共に、自社の障害者法定雇用率を達成した上で、雇用が困難な福祉的就労者にも仕事の発注を通じて、自立支援に大きく貢献頂いています。。

出縄貴史(2014)「発達障害白書2015」(日本発達障害連盟/明石書店)

「発達障害白書2015年版」(編集:公益社団法人日本発達障害連盟)は、2014年3月に至る1年間の障害者問題の動向と、知的障害を含む発達障害を巡る様々な出来事を記録し、課題を掘り下げ、展望を示すことを目的に発行されました。

同白書「時の話題」(P.102)において、研進の出縄貴史による「スーパー初の在宅就業障害者特例調整金」という記事が掲載されました。

平塚市の有名ス-パー(株)しまむらが、スーパー業界では日本初となる特例調整金の受給対象となったことを解説。特例調整金とは、障害者雇用促進法に規定された在宅就業障害者支援制度に基づき、自宅もしくは福祉施設で働く障害者に仕事を発注する企業に支給される助成金のことで、企業への発注奨励策として期待されています。

研進が在宅就業支援団体として、進和学園を利用する知的障害者に同スーパ-各店舗のバックヤード業務を「施設外就労」の形態で仲介、同スーパーから請負う仕事により障害者に支払われた工賃実績が、特例調整金支給基準を大きく上回り、本制度の適用対象として認められたことを紹介。福祉的就労の底上げ策としても、本制度の一層の活用が期待されます。

同白書「時の話題」(P.102)において、研進の出縄貴史による「スーパー初の在宅就業障害者特例調整金」という記事が掲載されました。

平塚市の有名ス-パー(株)しまむらが、スーパー業界では日本初となる特例調整金の受給対象となったことを解説。特例調整金とは、障害者雇用促進法に規定された在宅就業障害者支援制度に基づき、自宅もしくは福祉施設で働く障害者に仕事を発注する企業に支給される助成金のことで、企業への発注奨励策として期待されています。

研進が在宅就業支援団体として、進和学園を利用する知的障害者に同スーパ-各店舗のバックヤード業務を「施設外就労」の形態で仲介、同スーパーから請負う仕事により障害者に支払われた工賃実績が、特例調整金支給基準を大きく上回り、本制度の適用対象として認められたことを紹介。福祉的就労の底上げ策としても、本制度の一層の活用が期待されます。

出縄貴史(2014)「JL News」(公益社団法人日本発達障害連盟)

公益社団法人 日本発達障害連盟 の機関誌「JL NEWS」2014年8月号No.95に、研進の出縄貴史による「企業のA型事業参入を問う!?」というテーマの特集記事が掲載されました。

企業が国や自治体の福祉予算(給付費)を得て、障害者の就労支援、特に就労継続支援A型(雇用型)事業に参入する事例が増える中で、人数や勤務日数を多く見せかける等の手口で給付金を不正請求し、指定を取り消されるような忌々しき事態が生じています。

一方、企業が参入したA型事業所で、障害者が他の社員と共に生き生きと働き、いわゆるディーセントワーク(Decent Work:働き甲斐のある人間らしい仕事)(注)を実現している事例も多く認められます。

かかる状況下、企業のA型事業参入について、現状をどのように捉え、如何に対応すべきか?「福祉」と「労働」の連携を図り、多様な就労機会を創出すべきとの観点からの私見、並びに、A型事業の好事例を先導される(株)バニーフーズ(神奈川県鎌倉市)の髙橋良治代表取締役との対談内容も掲載されています。

企業が国や自治体の福祉予算(給付費)を得て、障害者の就労支援、特に就労継続支援A型(雇用型)事業に参入する事例が増える中で、人数や勤務日数を多く見せかける等の手口で給付金を不正請求し、指定を取り消されるような忌々しき事態が生じています。

一方、企業が参入したA型事業所で、障害者が他の社員と共に生き生きと働き、いわゆるディーセントワーク(Decent Work:働き甲斐のある人間らしい仕事)(注)を実現している事例も多く認められます。

かかる状況下、企業のA型事業参入について、現状をどのように捉え、如何に対応すべきか?「福祉」と「労働」の連携を図り、多様な就労機会を創出すべきとの観点からの私見、並びに、A型事業の好事例を先導される(株)バニーフーズ(神奈川県鎌倉市)の髙橋良治代表取締役との対談内容も掲載されています。

(注)同機関誌P.4~5に法政大学眞保智子先生による「ディーセントワーク」に係る解説記事が

掲載されていますので、ご参照下さい。

掲載されていますので、ご参照下さい。

須藤シンジ(2014)「意識をデザインする仕事」(阪急コミュニケーションズ)

本書は、「福祉の常識を覆すピープルデザインが目指すもの」という副題を冠し、障害者の就労環境にイノベーションを起こす挑戦の数々が綴られています。脳性まひの息子さんがいらっしゃる筆者は、ファッションとデザインの力によって障害者と健常者が自然に交ざり合う社会づくりを試み、アーチスト、企業、自治体等を巻き込みながら街づくりや人材育成・雇用創出と顕著な実績を挙げ注目されています。

本書の「時給100円台の現状をどう考えるか?」(P.90~95)において、福祉施設(B型事業所)の工賃水準が低迷する中で、「神奈川県平塚市のスーパーマーケットやホンダの仕事をしているしんわルネッサンスのように月5万円近くが得られるケースもある」(注)と進和学園の取り組みを好事例として引用頂いています。

(注)本書で引用されている進和学園の取り組み <ご参考>

⇒ スーパー「しまむらストアー」との連携 ホンダ車部品事業

本書の「時給100円台の現状をどう考えるか?」(P.90~95)において、福祉施設(B型事業所)の工賃水準が低迷する中で、「神奈川県平塚市のスーパーマーケットやホンダの仕事をしているしんわルネッサンスのように月5万円近くが得られるケースもある」(注)と進和学園の取り組みを好事例として引用頂いています。

(注)本書で引用されている進和学園の取り組み <ご参考>

⇒ スーパー「しまむらストアー」との連携 ホンダ車部品事業

「ぐりーん&らいふ」(2014)/「いのちの森づくり友の会」を紹介

(農林中央金庫)

農林中央金庫・農林水産環境統括部発行の情報誌「ぐりーん&らいふ」2014年春号(第129号)において、進和学園の「いのちの森づくり友の会」を紹介する記事が掲載されました。

林政ジャーナリストの吉藤 敬さんが、私達が取り組む「その土地本来の木による本物の森づくり」を通じた障害者の自立就労支援の活動を取材され、「小さな苗が豊かな心を育む」というタイトルで寄稿されています。

「緑づくりは人づくり」「小さな種子で大きな貢献」という小見出しは、私達が目指す取り組みを的確に表現頂いています。「障害を持つ人達の生き甲斐と自立のために、小さなドングリが大きな夢を叶える土台となっている」と評して頂き、大変光栄かつ嬉しく思います。

林政ジャーナリストの吉藤 敬さんが、私達が取り組む「その土地本来の木による本物の森づくり」を通じた障害者の自立就労支援の活動を取材され、「小さな苗が豊かな心を育む」というタイトルで寄稿されています。

「緑づくりは人づくり」「小さな種子で大きな貢献」という小見出しは、私達が目指す取り組みを的確に表現頂いています。「障害を持つ人達の生き甲斐と自立のために、小さなドングリが大きな夢を叶える土台となっている」と評して頂き、大変光栄かつ嬉しく思います。

「グリーン&ライフ」2014年春号(農林中央金庫)

庭野勉(2014)「SUPPORT」(日本知的障害者福祉協会)

「SUPPORT(さぽーと)」(発行:公益財団法人日本知的障害者福祉協会)は、知的障害福祉の研究・情報誌として、この分野に従事する関係者にとって有益かつ貴重な情報源となっています。

同誌No.686/2014年3月号に、進和学園(しんわルネッサンス/就労継続支援B型事業)施設長の庭野勉による「地元スーパーは生き生き就労の場/働く喜び、役立つ喜び」という記事が掲載されました。

リーマンショックによる世界的不況に伴い、進和学園でも「仕事」の確保に向け事業の多角化を推進。研進が仲介して2010年に始まったスーパーしまむら(平塚市を拠点に11店を展開)との取引もその一環。本誌では、同ストアーとの出会い、新たな挑戦となる「施設外就労」(バックヤード業務の受注)を解説、スーパー業界で日本初となる特例調整金適用を見込むことについても触れています。

同誌No.686/2014年3月号に、進和学園(しんわルネッサンス/就労継続支援B型事業)施設長の庭野勉による「地元スーパーは生き生き就労の場/働く喜び、役立つ喜び」という記事が掲載されました。

リーマンショックによる世界的不況に伴い、進和学園でも「仕事」の確保に向け事業の多角化を推進。研進が仲介して2010年に始まったスーパーしまむら(平塚市を拠点に11店を展開)との取引もその一環。本誌では、同ストアーとの出会い、新たな挑戦となる「施設外就労」(バックヤード業務の受注)を解説、スーパー業界で日本初となる特例調整金適用を見込むことについても触れています。

出縄貴史(2013)「職業リハビリテーション」(日本職業リハビリテーション学会)

日本職業リハビリテーション学会の学会誌「職業リハビリテーション」(第27巻1号/2013.11.30発行)に、研進の出縄貴史による「労働者と訓練生 雇用と福祉の問題を再考する」という小論が掲載されました。

同学会政策委員会の特集号として企画される中で、福祉施設で働く障害者(福祉的就労者)の「労働者性」や雇用と福祉の縦割りの仕組みについて、現場からの視点から再考し問題提起する機会を頂きました。

本テーマについては、2011年刊行「障害者の福祉的就労の現状と展望」(松井亮輔・岩田克彦編著/中央法規出版)において、出縄貴史が執筆メンバーに加わり、我が国の福祉政策と労働政策の乖離と、そこから派生する労働者と訓練生の格差について問題意識を披露しました。

今回は、「労働者性」を客観的かつ公平に認定する職業能力評価基準として「最低賃金の減額特例」を活用し、フランスの事例を参考として「職業能力の3分の1以上」とするモデルを提示、工賃水準の引き上げについては、企業への発注奨励策の拡充による「みなし雇用制度」の導入(民需取り込み)が有効であるとの見解を示しました。

同学会政策委員会の特集号として企画される中で、福祉施設で働く障害者(福祉的就労者)の「労働者性」や雇用と福祉の縦割りの仕組みについて、現場からの視点から再考し問題提起する機会を頂きました。

本テーマについては、2011年刊行「障害者の福祉的就労の現状と展望」(松井亮輔・岩田克彦編著/中央法規出版)において、出縄貴史が執筆メンバーに加わり、我が国の福祉政策と労働政策の乖離と、そこから派生する労働者と訓練生の格差について問題意識を披露しました。

今回は、「労働者性」を客観的かつ公平に認定する職業能力評価基準として「最低賃金の減額特例」を活用し、フランスの事例を参考として「職業能力の3分の1以上」とするモデルを提示、工賃水準の引き上げについては、企業への発注奨励策の拡充による「みなし雇用制度」の導入(民需取り込み)が有効であるとの見解を示しました。

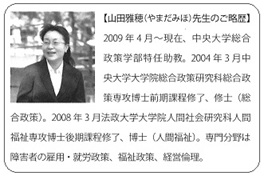

山田雅穂(2013)「障害者雇用における発注促進策と経営の質」

(日本経営倫理学会誌第20号)

中央大学総合政策学部助教の山田雅穂先生による掲題論文(日本経営倫理学会誌第20号)は、「ISO26000とインクルージョンの観点から」との副題にもある通り、企業による障害者の直接雇用の拡充に加えて発注促進による福祉的就労の底上げも含めて、現状分析と課題を論じていま山田雅穂先生略歴hp.jpgす。特に、発注促進策に係る先行研究や議論が少ない中で、発注促進策を社会的責任を果たすための社会的投資と位置付け、インクルージョンを条件とした制度設計を提言しています。

福祉的就労と企業の連携事例として、研進・進和学園におけるホンダ車部品事業、スーパー「しまむら」との施設外就労に係る取り組みを紹介、現場からの問題意識を吸い上げて頂いています。

福祉的就労と企業の連携事例として、研進・進和学園におけるホンダ車部品事業、スーパー「しまむら」との施設外就労に係る取り組みを紹介、現場からの問題意識を吸い上げて頂いています。

田中宏司・水尾順一(2013)「人にやさしい会社」(白桃書房)

本書は、「絆、気づき、共感」の「新3K」を持ちながら事業を行い、利益を上げ社会貢献に繋げることがこれからの企業に求められることを 、豊富な事例を通して新しい時代の企業活動のヒントとして提示しています。

中央大学総合政策学部特任助教の山田雅穂先生が第5章第2節の執筆を担当され、実践事例として、研進と進和学園が取り組む下記事業を紹介しています。

第5章「働きたい人を支援し、ともに働く会社」

第2節「働きたい障害者を支援し、ともに働く会社」(P.179)

① ホンダ車部品組立事業

② 地元農園&スーパーでの「施設外就労」

両事業共に、障害者の仕事を確保するために、企業に対する発注奨励策として期待される「在宅就業障害者支援制度」を活用していることについても触れています。

(注)第5章では、障害者就労の実践例として、日本理化学工業(大山泰弘)、ヤマト福祉財団(小倉昌男)、千代田技研(鈴木静子)における 経営者理念やリベルタス興産(宇部興産の特例子会社)等の取り組みが紹介されています。

中央大学総合政策学部特任助教の山田雅穂先生が第5章第2節の執筆を担当され、実践事例として、研進と進和学園が取り組む下記事業を紹介しています。

第5章「働きたい人を支援し、ともに働く会社」

第2節「働きたい障害者を支援し、ともに働く会社」(P.179)

① ホンダ車部品組立事業

② 地元農園&スーパーでの「施設外就労」

両事業共に、障害者の仕事を確保するために、企業に対する発注奨励策として期待される「在宅就業障害者支援制度」を活用していることについても触れています。

(注)第5章では、障害者就労の実践例として、日本理化学工業(大山泰弘)、ヤマト福祉財団(小倉昌男)、千代田技研(鈴木静子)における 経営者理念やリベルタス興産(宇部興産の特例子会社)等の取り組みが紹介されています。

出縄貴史(2013)「JL News」(社団法人日本発達障害福祉連盟)

社団法人日本発達障害福祉連盟の機関誌「JL News」1月号No.87に、研進の出縄貴史による「在宅就業障害者支援制度」に関する特集記事が掲載されました。

JL News hp.jpg同制度は、障害者雇用促進法において2006年に導入され、自宅や福祉施設で働く障害者に仕事を発注する企業に対して、障害者雇用納付金制度から助成金を支給するものです。障害者の工賃アップと自立就労を支援する制度として画期的かつ大きな可能性を秘めていますが、残念ながら十分に認知されず活用事例も乏しいのが現状です。

特集記事では、本制度の概要説明と広く活用されるための方策並びに福祉的就労の底上げに係る課題について触れています。研進・進和学園におけるホンダ車部品事業への本制度の活用についても紹介しています。

本制度が、より活用し易い内容に改善され、将来は、発注形態の場合も障害者の法定雇用率に加算する「みなし雇用制度」の導入に繋がればと期待が膨らみます。

JL News hp.jpg同制度は、障害者雇用促進法において2006年に導入され、自宅や福祉施設で働く障害者に仕事を発注する企業に対して、障害者雇用納付金制度から助成金を支給するものです。障害者の工賃アップと自立就労を支援する制度として画期的かつ大きな可能性を秘めていますが、残念ながら十分に認知されず活用事例も乏しいのが現状です。

特集記事では、本制度の概要説明と広く活用されるための方策並びに福祉的就労の底上げに係る課題について触れています。研進・進和学園におけるホンダ車部品事業への本制度の活用についても紹介しています。

本制度が、より活用し易い内容に改善され、将来は、発注形態の場合も障害者の法定雇用率に加算する「みなし雇用制度」の導入に繋がればと期待が膨らみます。

ホンダ倶楽部 会誌「絆」(2012年秋号)

2012年6月4日~5日の両日、ホンダ(浜松製作所)OBの田島昭次様が進和学園各施設をご慰問下さいました。田島様は、全国の福祉施設や保育園を訪問し、得意のマジック(手品)を披露することによるボランティア活動をライフワークとされています。

ホンダOBを会員とするホンダ倶楽部の会報「絆」(2012年秋号・No.124)に、その際の模様が記事として紹介されています。

ホンダOBを会員とするホンダ倶楽部の会報「絆」(2012年秋号・No.124)に、その際の模様が記事として紹介されています。

出縄雅之(2012)「経営協」(全国社会福祉施設経営者協議会)

全国社会福祉協議会/全国社会福祉施設経営者協議会が発行する月刊誌「経営協」(2012年8月号)の〝地域生活を支える社会福祉法人〟コーナーにおいて、~ 地域に根ざした就労・生活支援と「いのちの森づくり」への貢献 ~ として、進和学園理事長:出縄雅之による紹介文が掲載されました。

1958年、個人の遺産で知的障害児施設としてスタートした開設当初の歩み、研進及び「進和職業センター」の創設から「しんわルネッサンス」に継承されているホンダ車部品授産事業をはじめ、新しい「いのちの森づくり」プロジェクトに至る、半世紀以上に及ぶ進和学園の取り組みを概観しています。

1958年、個人の遺産で知的障害児施設としてスタートした開設当初の歩み、研進及び「進和職業センター」の創設から「しんわルネッサンス」に継承されているホンダ車部品授産事業をはじめ、新しい「いのちの森づくり」プロジェクトに至る、半世紀以上に及ぶ進和学園の取り組みを概観しています。

VIVA CON AGUA 創刊号(2012)(キャタリスト)

自然派女性のためのライフ・スタイル誌 VIVA CON AGUA 創刊号(発行:キャタリスト/2012年7月)に、進和学園「いのちの森づくり」プロジェクトと私達が手掛ける東ティモール・コーヒー(カフェ・ブーケ)に関する記事(P.122)が掲載されました。

一粒のドングリがもたらす人と自然との語らい、開発途上国と東北復興支援に繋がる「森づくり基金」付きフェア・トレード珈琲に焦点を当て、苗木の栽培や植樹活動、コーヒー豆のハンド・ピッキング作業に従事する障害者の自立・就労支援を目指す取り組みを「やさしさの輪」という素敵な表現で紹介頂いています。

一粒のドングリがもたらす人と自然との語らい、開発途上国と東北復興支援に繋がる「森づくり基金」付きフェア・トレード珈琲に焦点を当て、苗木の栽培や植樹活動、コーヒー豆のハンド・ピッキング作業に従事する障害者の自立・就労支援を目指す取り組みを「やさしさの輪」という素敵な表現で紹介頂いています。

松井亮輔・岩田克彦他(2011)「障害者の福祉的就労の現状と展望」

(中央法規出版)

本書は、福祉施設で働く障害者、いわゆる非雇用型の「福祉的就労」に身を置く人々が、福祉制度上の「訓練生」とされ「労働者」としての権利が保全されていない日本の現状に対して、障害者福祉を取り巻く環境及び先進各国の動向を踏まえ、「労働者性」を認めて然るべきとの本質的な課題への方向性を提起するものです。「働く権利と機会の拡大に向けて」という副題を付しています。

松井亮輔(法政大学名誉教授)、岩田克彦(国立社会保障・人口問題研究所特任研究官)の両先生編著の下、14名の学者、専門家、実務家が執筆を分担、研進の出縄貴史が、「第2編第1章 福祉的就労現場の現状と課題」を担当させて頂きました。具体事例の中で、「しんわルネッサンス」におけるホンダ車部品事業を取り上げています。

障害者自立支援法に代替する障害者総合福祉法(仮称)の制定や国連障害者権利条約の批准と国内関連法規の改定が見込まれる中で、今後の立法・制度の再編論議に一石を投ずる有意な内容と考えます。

松井亮輔(法政大学名誉教授)、岩田克彦(国立社会保障・人口問題研究所特任研究官)の両先生編著の下、14名の学者、専門家、実務家が執筆を分担、研進の出縄貴史が、「第2編第1章 福祉的就労現場の現状と課題」を担当させて頂きました。具体事例の中で、「しんわルネッサンス」におけるホンダ車部品事業を取り上げています。

障害者自立支援法に代替する障害者総合福祉法(仮称)の制定や国連障害者権利条約の批准と国内関連法規の改定が見込まれる中で、今後の立法・制度の再編論議に一石を投ずる有意な内容と考えます。

吉見憲二他(2011)「在宅就業障害者支援制度から考えるテレワークと障害者雇用」(情報通信政策レビュー第3号)

吉見憲二 早稲田大学商学学術院総合研究所助手 他2名の共同研究である「在宅就業障害者支援制度から考えるテレワークと障害者雇用」という論文が、総務省「情報通信政策レビュー第3号」(2011年10月)に掲載されています。

テレワーク(IT技術を活用した場所や時間にとらわれない柔軟な働き方)を活用した障害者雇用が注目される中で、2006年に創設された障害者雇用促進法における「在宅就業障害者支援制度」が十分に活用されていない現状に対して、同制度の課題についての仮説(下記3点)を提示し、当該制度の担い手である在宅就業支援団体へのインタビュー調査を通じて論点を整理し検証しています。

仮説1:企業の実雇用率に反映されない。

仮説2:在宅就業支援団体に対するメリットが見受けられない。

仮説3:特例調整金支給の条件が厳しい。

在宅就業支援団体である研進も、本研究のインタビュー対象として選定され、日頃の問題意識を披露させて頂きました。特に、仮説1について、企業からの発注分も雇用率に加算する「みなし雇用制度」の必要性を痛感しています。

本論文で指摘された諸課題について、今後、制度改定が行われ自宅並びに福祉的就労において働く方々の自立支援に繋がることが期待されます。

テレワーク(IT技術を活用した場所や時間にとらわれない柔軟な働き方)を活用した障害者雇用が注目される中で、2006年に創設された障害者雇用促進法における「在宅就業障害者支援制度」が十分に活用されていない現状に対して、同制度の課題についての仮説(下記3点)を提示し、当該制度の担い手である在宅就業支援団体へのインタビュー調査を通じて論点を整理し検証しています。

仮説1:企業の実雇用率に反映されない。

仮説2:在宅就業支援団体に対するメリットが見受けられない。

仮説3:特例調整金支給の条件が厳しい。

在宅就業支援団体である研進も、本研究のインタビュー対象として選定され、日頃の問題意識を披露させて頂きました。特に、仮説1について、企業からの発注分も雇用率に加算する「みなし雇用制度」の必要性を痛感しています。

本論文で指摘された諸課題について、今後、制度改定が行われ自宅並びに福祉的就労において働く方々の自立支援に繋がることが期待されます。

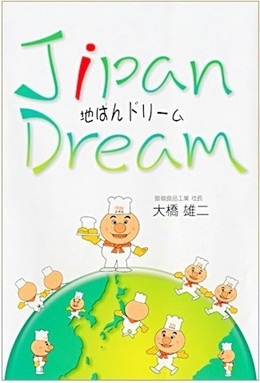

大橋雄二(2011)「地ぱんドリーム」(校成出版社)

銀嶺食品工業(株)(福島市)社長の大橋雄二様は、日本の風土に合った日本人のためのパン「地ぱん」の生みの親。地元の素材を使った健康志向のパンが有名ですが、血友病と闘い片足のため車椅子を利用されながら、天性の明るさとエネルギッシュな行動力を発揮して大活躍されています。マイナスをプラスに転ずる発想は、「食」の分野を超えて医療や福祉関係者とのコラボレーションをもたらしています。大橋雄二様の「地ぱん」に込めた夢や新たなビジネスモデルへの挑戦が綴られています。

大橋様との出会いから、進和学園における新商品「湘南地ぱん・おからサーフ」(湘南の素材を使用した「地ぱん」によるラスク)が誕生!研進・進和学園との連携が、福祉施設が展開する積極的ビジネス(P.168)として掲載されています。また、研進・進和学園におけるホンダ車部品事業についても紹介されています。

*カバーのキャラクター「地ぱんマン」は、アンパンマンのやなせたかし氏が、「地ぱん」の理念

に共感し銀嶺のオリジナルキャラクターとして描いたものです。

大橋様との出会いから、進和学園における新商品「湘南地ぱん・おからサーフ」(湘南の素材を使用した「地ぱん」によるラスク)が誕生!研進・進和学園との連携が、福祉施設が展開する積極的ビジネス(P.168)として掲載されています。また、研進・進和学園におけるホンダ車部品事業についても紹介されています。

*カバーのキャラクター「地ぱんマン」は、アンパンマンのやなせたかし氏が、「地ぱん」の理念

に共感し銀嶺のオリジナルキャラクターとして描いたものです。

西田通弘(2011)「ホンダのDNA 夢を力に変える80の言葉」

(かんき出版)

「世界のホンダ」の基礎を築いた2代目副社長:西田通弘様の新著。

夢を「力」に変え、「形」にする不思議な企業風土とは? 長引く不況、円高、デフレ、追い打ちをかける大震災。日本中が無力感に覆われている今こそ、終戦後の傷が癒えぬ大不況時からスタートし成長してきたホンダに学ぶ点は多い。「本田宗一郎、藤澤武夫がつくりあげたホンダのDNAを伝えて欲しい」との要望に応えたのは、自らもまた、就職難の時代に彼らに出会い、勇気とパワーを与えられたからだ…。今の時代にも、今の時代だからこそ役立つ“ホンダ流”の仕事の極意が80の言葉として語られています。

西田様には、研進・進和学園におけるホンダ車部品授産事業の創業当初(1974年)より親身なるご指導を賜り、現在も進和学園の顧問をお引き受け頂いています。。

夢を「力」に変え、「形」にする不思議な企業風土とは? 長引く不況、円高、デフレ、追い打ちをかける大震災。日本中が無力感に覆われている今こそ、終戦後の傷が癒えぬ大不況時からスタートし成長してきたホンダに学ぶ点は多い。「本田宗一郎、藤澤武夫がつくりあげたホンダのDNAを伝えて欲しい」との要望に応えたのは、自らもまた、就職難の時代に彼らに出会い、勇気とパワーを与えられたからだ…。今の時代にも、今の時代だからこそ役立つ“ホンダ流”の仕事の極意が80の言葉として語られています。

西田様には、研進・進和学園におけるホンダ車部品授産事業の創業当初(1974年)より親身なるご指導を賜り、現在も進和学園の顧問をお引き受け頂いています。。

中島隆信(2011) 「障害者の経済学」(増補改訂版:東洋経済新報社)

中島隆信慶応義塾大学教授が、経済学者の立場から我が国の障害者福祉の実態を分析し、在るべき姿を提示した名著(2006年:第49回日経・経済図書文化賞受賞)の増補改訂版です。

就労継続支援A型(雇用型)、B型(非雇用型)、就労移行支援の各事業展開において工夫している事例として、「しんわルネッサンス」におけるホンダ車部品組立加工の事例(多機能・混在職場)を紹介しています。

また、「みなし雇用制度」(企業が福祉施設に仕事を発注した場合に、当該企業の法定雇用率へ加算計上する仕組み)、自主製品収益の一部を福祉施設職員にも還元することによるインセンティブ喚起、最低賃金の減額特例の適用拡大の提言等、今後の福祉制度を考える上で極めて示唆に富んだ内容となっています。

就労継続支援A型(雇用型)、B型(非雇用型)、就労移行支援の各事業展開において工夫している事例として、「しんわルネッサンス」におけるホンダ車部品組立加工の事例(多機能・混在職場)を紹介しています。

また、「みなし雇用制度」(企業が福祉施設に仕事を発注した場合に、当該企業の法定雇用率へ加算計上する仕組み)、自主製品収益の一部を福祉施設職員にも還元することによるインセンティブ喚起、最低賃金の減額特例の適用拡大の提言等、今後の福祉制度を考える上で極めて示唆に富んだ内容となっています。

今井明(2011)「障害者の就労に対する発注促進策の特徴と当面の課題」(日本社会事業大学 研究紀要第57集)

日本社会事業大学の今井明教授による「障害者の就労に対する発注促進策の特徴と当面の課題」は、我が国が障害者雇用を優先課題とする一方で、従来、個別に立案されてきた障害者の就労の場に発注を促す施策を一群のものとしてとらえ、その特徴や課題を明らかにしようとする有意な論文です。発注者側を民間企業と行政主体に区分して整理しています。

障害者雇用促進法における「在宅就業障害者支援制度」(2006年4月実施)も取り上げ分析する中で、(株)研進(須藤亮)が第37回職業リハビリテーション学会において寄稿発表した論考も参照頂いています。

障害者雇用促進法における「在宅就業障害者支援制度」(2006年4月実施)も取り上げ分析する中で、(株)研進(須藤亮)が第37回職業リハビリテーション学会において寄稿発表した論考も参照頂いています。

眞保智子(2010)「キャリアデザイン研究vol.6~知的障害者の職場における能力開発~」 (日本キャリアデザイン学会)

高崎健康福祉大学 眞保智子准教授による「知的障害者の職場における能力開発-自動車部品を組立てる雇用型福祉工場と特例子会社の事例から-」と題する論文が掲載されています。

本研究は、知的障害者が「単純なルーチンワークしかできない」という一般的な認識に対して、「判断を伴う」仕事を担当できる可能性を示唆するものです。知的障害者の能力開発に係るプロセスとマネジメントについて、社会福祉法人進和学園「しんわルネッサンス」におけるホンダ車部品事業等を事例として取り上げ、実証的に論じています。

本研究は、知的障害者が「単純なルーチンワークしかできない」という一般的な認識に対して、「判断を伴う」仕事を担当できる可能性を示唆するものです。知的障害者の能力開発に係るプロセスとマネジメントについて、社会福祉法人進和学園「しんわルネッサンス」におけるホンダ車部品事業等を事例として取り上げ、実証的に論じています。

「真心絶品」/フリーペーパー「ma-pin!」(2010年9月)

「真心絶品」は、全国の障害者施設で作られた製品の中で、あえて「福祉施設製品」と謳う必要のない優れた製品を、日本財団とNPO法人日本セルプセンターが発掘・選考を行いブランド化して運営しているショッピングサイトです。

2010年9月、「真心絶品」の作り手である福祉施設とお客様を繋ぎ、双方のコミュニケーションを促進させるために、フリーペーパー「ma-pin!」が発行されました。幸いなことに、創刊号には「平塚でみつけた絶品しいたけ!」として、本ブランド取得が叶った進和学園の「湘南こうしん 原木乾燥しいたけ」の紹介記事(P.10)が掲載されています。

2010年9月、「真心絶品」の作り手である福祉施設とお客様を繋ぎ、双方のコミュニケーションを促進させるために、フリーペーパー「ma-pin!」が発行されました。幸いなことに、創刊号には「平塚でみつけた絶品しいたけ!」として、本ブランド取得が叶った進和学園の「湘南こうしん 原木乾燥しいたけ」の紹介記事(P.10)が掲載されています。

「Partners2009」(在宅就業支援ガイドブック)(2009年4月)

社会福祉法人東京コロニーが厚労省より委託を受けて発行した、障害者の在宅就業支援に係わるガイドブックです。企業との連携・業務提携を実現した事例として、研進の取り組みが紹介されています。

障害者の「就業の場」が主に自宅とされていた「在宅就業障害者支援制度」の規定が、一定の条件を満たした福祉施設にも拡大されたことに伴い、2008年度、研進は、神奈川県で登録第1号の支援団体となりました。その結果、永年、貴重な「仕事」をご提供頂いている本田技研工業(株)様をはじめ、学園ご利用の障害者の方々に「仕事」をご発注頂ける企業様に、国から助成金が支給される道が拓けました。

本制度が企業への発注奨励策として活用されることによって、福祉的就労の底上げと自立支援に繋がることが期待されます。

障害者の「就業の場」が主に自宅とされていた「在宅就業障害者支援制度」の規定が、一定の条件を満たした福祉施設にも拡大されたことに伴い、2008年度、研進は、神奈川県で登録第1号の支援団体となりました。その結果、永年、貴重な「仕事」をご提供頂いている本田技研工業(株)様をはじめ、学園ご利用の障害者の方々に「仕事」をご発注頂ける企業様に、国から助成金が支給される道が拓けました。

本制度が企業への発注奨励策として活用されることによって、福祉的就労の底上げと自立支援に繋がることが期待されます。

眞保智子(2009)「職リハネットワーク3月号、NO.64」

(高齢・障害者雇用支援機構)

【日本労務学会(2008年度):眞保智子准教授 発表論文】

高崎健康福祉大学の眞保智子准教授による「自動車部品の組立を手がける雇用型の就労施設における分業と協業」と題する論文。2008年8月、日本労務学会全国大会(立教大学)において発表されました。

また、「職リハネットワーク」(高齢・障害者雇用支援機構/2009年3月)誌の特集「障害者の新たな職域開発」において、内容を若干コンパクトにして掲載されています。

「しんわルネッサンス」におけるホンダ車部品授産事業を事例に取り上げ、(株)研進と進和学園、職員(健常者)と障害者ご本人、雇用型従業員と通所授産施設利用者其々の「分業と協業」に焦点を当てた実証的な研究です。

高崎健康福祉大学の眞保智子准教授による「自動車部品の組立を手がける雇用型の就労施設における分業と協業」と題する論文。2008年8月、日本労務学会全国大会(立教大学)において発表されました。

また、「職リハネットワーク」(高齢・障害者雇用支援機構/2009年3月)誌の特集「障害者の新たな職域開発」において、内容を若干コンパクトにして掲載されています。

「しんわルネッサンス」におけるホンダ車部品授産事業を事例に取り上げ、(株)研進と進和学園、職員(健常者)と障害者ご本人、雇用型従業員と通所授産施設利用者其々の「分業と協業」に焦点を当てた実証的な研究です。

安田武晴(2008)「ガバナンス1月号:労働者と訓練生の間の深い溝」((株)ぎょうせい)

読売新聞の安田武晴記者による「障害者の福祉的就労」についての連載として「労働者と訓練生の間の深い溝」という記事が掲載されています。その中で「しんわルネッサンス」におけるホンダ車部品組立加工(福祉工場と授産施設)の事例が紹介されています。

「雇用型=労働者」と「非雇用型=訓練生」の格差問題は、基本的に私達の問題意識と一致しており、我が国の障害者就労対策を考える上で本質的かつ極めて重要な指摘であると言えます。

「雇用型=労働者」と「非雇用型=訓練生」の格差問題は、基本的に私達の問題意識と一致しており、我が国の障害者就労対策を考える上で本質的かつ極めて重要な指摘であると言えます。

松井亮輔(2007)「働く広場6月号NO.357:福祉と企業の結合」

(高齢・障害者雇用支援機構)

障害者雇用啓発誌として著名な本誌の「編集委員が行く」において、法政大学 松井亮輔教授/同誌編集委員(当時)が「福祉と企業の結合-進和学園の試み-」と題して、進和学園授産事業の歩みを詳細に綴っています。

本田技研工業(株)様との出会いや営業窓口会社(株)研進の役割等の解説と合わせ「仕事」の確保に係わる今後の課題や提言にも触れています。

本田技研工業(株)様との出会いや営業窓口会社(株)研進の役割等の解説と合わせ「仕事」の確保に係わる今後の課題や提言にも触れています。

今井明(2006)「在宅就労支援の政策意図と活用可能性」

(「職業リハビリテーション」第20号-1)

障害者雇用促進法における「在宅就業障害者支援制度」の設計と立法化に直接携わった今井明氏(元厚生労働省職業安定局障害者雇用対策課 調査官)が、日本職業リハビリテーション学会の学会誌「職業リハビリテーション」に特別寄稿した論考です。

「在宅就業障害者支援制度」を創設した政策意図と活用可能性について、行政の立場から解説を加えた内容は大変参考となります。

「在宅就業障害者支援制度」を創設した政策意図と活用可能性について、行政の立場から解説を加えた内容は大変参考となります。

大曾根寛・奥貫妃文(2006)「放送大学研究年報24号~障害者自立支援法における労働と権利擁護の在り方~」

放送大学の大曽根寛教授と中央大学大学院の奥貫妃文先生による「障害者自立支援法における労働と権利擁護の在り方」という研究論文です。「福祉と労働を架橋する法理論の形成に向けて」という副題が付いています。

障害者関連事業所ヒアリング対象に(株)研進及び進和学園が選定されました。固有名称は明示されていませんが、本田技研/研進/進和学園の事業形態が同研究において有意義な材料を提供したとの評価を頂いています。

障害者関連事業所ヒアリング対象に(株)研進及び進和学園が選定されました。固有名称は明示されていませんが、本田技研/研進/進和学園の事業形態が同研究において有意義な材料を提供したとの評価を頂いています。

眞保智子(2006)「賃金事情NO.2510:障害者雇用と多様な働き方」 (産労総合研究所)

高崎健康福祉大学短期大学部 眞保智子助教授(現在、法政大学現代福祉学部教授)による「障害者雇用と多様な働き方-「発注」など障害者の就業に新たな道筋も-」と題する論考が掲載されています。

パソナ(パソナハートフル)、第一生命保険(第一生命チャレンジド)と共に、ホンダ/福祉工場「しんわルネッサンス」への発注を先進事例として紹介しています。

パソナ(パソナハートフル)、第一生命保険(第一生命チャレンジド)と共に、ホンダ/福祉工場「しんわルネッサンス」への発注を先進事例として紹介しています。

西田通弘(1978)「HANDICAPPED PERSON」

(全国社会福祉協議会・授産施設協議会)

企業に対して授産施設や福祉工場への発注を呼び掛けるパンフレット。立石電機(オムロン)、キャノン、三井信託銀行、白洋舎と共に、本田技研工業における進和学園への発注事例を紹介しています。

本田技研工業 西田通弘副社長(当時)の「授産施設に仕事を発注することは、企業の社会的責任であると思う」とのコメントが30年以上前のものであることに驚かされます。

本田技研工業 西田通弘副社長(当時)の「授産施設に仕事を発注することは、企業の社会的責任であると思う」とのコメントが30年以上前のものであることに驚かされます。