書籍・論文・雑誌1

機関紙「PUBLICO」第2号(発行:2025年10月25日)

NPO法人子育て支援グループamigoさんが運営するPUBLICOさんの開設2周年に伴い、機関紙「PUBLICO」第2号が発行されました。

私達と提携関係にあるホットケーキーパーラーFru-Full(フルフル)梅ヶ丘店の建物建替えに際し、ホットケーキを焼く銅板を研進から寄贈させて頂きました。PUBLICOさんも、自立的な事業の構築を目指されており、ホットケーキを切り口とする活性化を検討、Fru-Fullの其田秀一シェフが、PUBLICOのスタッフの皆さんに、老舗のレシピを継承するホットケーキの調理方法を伝授しました。その一連の経緯とPUBLICO理事長の石山恭子様と研進の出縄貴史との対談が掲載されています。

私達と提携関係にあるホットケーキーパーラーFru-Full(フルフル)梅ヶ丘店の建物建替えに際し、ホットケーキを焼く銅板を研進から寄贈させて頂きました。PUBLICOさんも、自立的な事業の構築を目指されており、ホットケーキを切り口とする活性化を検討、Fru-Fullの其田秀一シェフが、PUBLICOのスタッフの皆さんに、老舗のレシピを継承するホットケーキの調理方法を伝授しました。その一連の経緯とPUBLICO理事長の石山恭子様と研進の出縄貴史との対談が掲載されています。

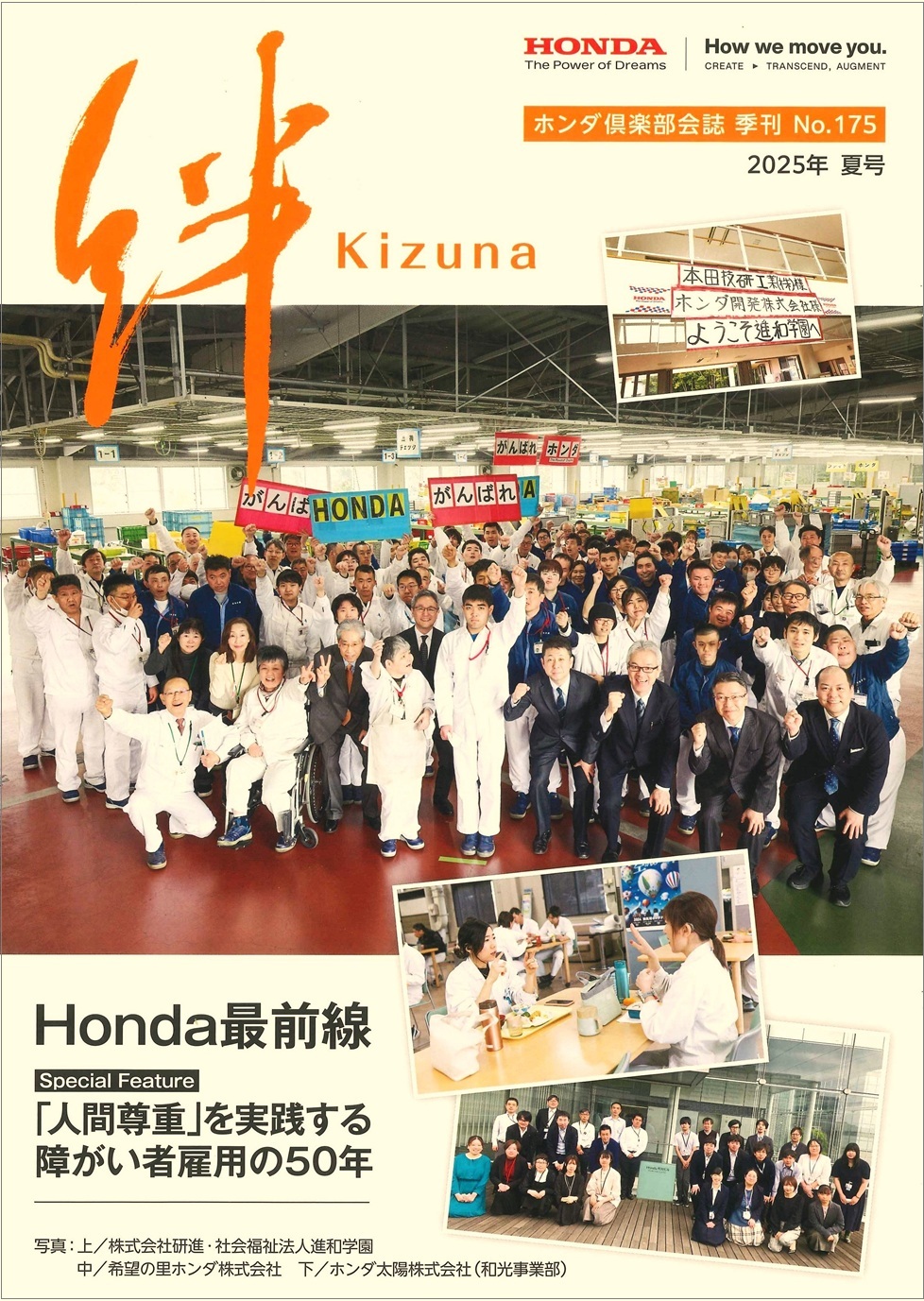

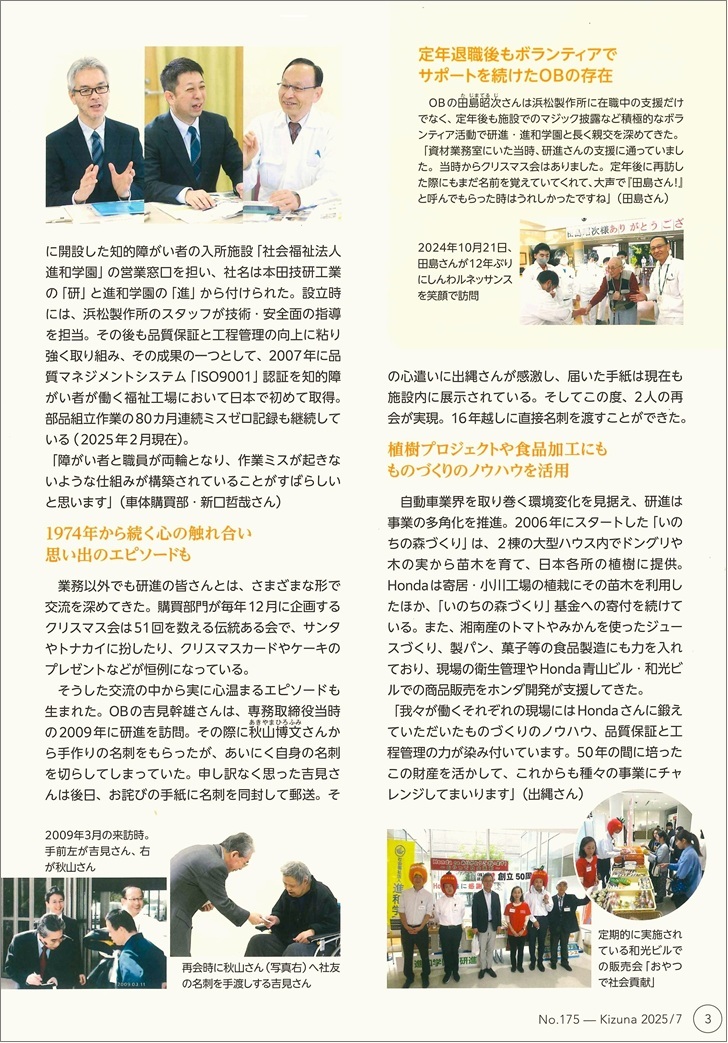

ホンダ倶楽部会誌「絆」2025年夏号

ホンダ倶楽部様は、Honda社員のOBの皆様を会員とする組織で、全国に約12,000人が加入されています。会誌「絆」を年4回発行されていますが、2025年夏号(2025年7月発行)に、研進・進和学園におけるホンダ車部品事業に関する記事が掲載されました。

「Honda最前線『人間尊重』を実践する障がい者雇用の50年」とのタイトルで、Honda様の特例子会社である希望の里ホンダ(株)様、及びホンダ太陽(株)様における障害者の直接雇用と合わせ、半世紀に渡るHonda様から研進・進和学園への部品組立の発注を通じての福祉的就労の歩みを取材頂きました。

表紙には、私共の福祉工場「しんわルネッサンス」での集合写真が大きく掲載され、更に2ページを割いて研進・進和学園の取り組みをご紹介頂いています。

以下に、掲載記事を転載させて頂きます。

「Honda最前線『人間尊重』を実践する障がい者雇用の50年」とのタイトルで、Honda様の特例子会社である希望の里ホンダ(株)様、及びホンダ太陽(株)様における障害者の直接雇用と合わせ、半世紀に渡るHonda様から研進・進和学園への部品組立の発注を通じての福祉的就労の歩みを取材頂きました。

表紙には、私共の福祉工場「しんわルネッサンス」での集合写真が大きく掲載され、更に2ページを割いて研進・進和学園の取り組みをご紹介頂いています。

以下に、掲載記事を転載させて頂きます。

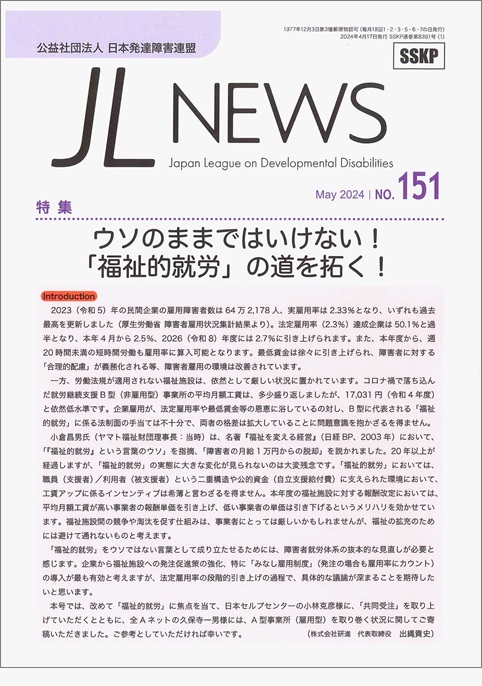

出縄貴史(2024)「JL NEWS」(公益社団法人日本発達障害連盟)

公益社団法人 日本発達障害連盟 の機関誌「JL NEWS」2024年5月号(No.151)は、「就労特集」として発行されました。同機関誌の編集委員を仰せつかっている研進の出縄貴史が、巻頭言(intoroduction)を担当、タイトルを「ウソのままではいけない!『福祉的就労の道』を拓く!」とさせて頂きました。

小倉昌男氏(ヤマト福祉財団理事長 当時)の名著「福祉を変える経営」(日経BP社、2003年)における「『福祉的就労』という言葉のウソ」という指摘が、20年を経た現在も私達に重くのしかかっています。

障害者の一般就労(企業雇用)に対して、いわゆる「福祉的就労」が依然として低工賃から脱せず貧困な状態にあり、両者の格差は益々拡大している実情を踏まえ、本号では、改めて「福祉的就労」に焦点を当てることとしました。

日本セルプセンター事務局長の小林克彦様には、これまで纏まった論考が乏しかった「共同受注」をテーマに取り上げて頂きました。福祉施設の自助努力を補完し、営業活動の意志を注入する役割も期待される「共同受注」の現状と今後の課題につきご寄稿頂きました。

また、全Aネット理事長の久保寺一男様には、揺れ動くA型事業所の就労支援を取り巻く最新の状況から、国の動向や障害者権利条約の影響、報酬改定、雇用率代行ビジネス等に係る解説と問題意識等をご披露頂きました。

何れも大変示唆に富んだ内容であり、ご参考として頂けたら幸いです。

小倉昌男氏(ヤマト福祉財団理事長 当時)の名著「福祉を変える経営」(日経BP社、2003年)における「『福祉的就労』という言葉のウソ」という指摘が、20年を経た現在も私達に重くのしかかっています。

障害者の一般就労(企業雇用)に対して、いわゆる「福祉的就労」が依然として低工賃から脱せず貧困な状態にあり、両者の格差は益々拡大している実情を踏まえ、本号では、改めて「福祉的就労」に焦点を当てることとしました。

日本セルプセンター事務局長の小林克彦様には、これまで纏まった論考が乏しかった「共同受注」をテーマに取り上げて頂きました。福祉施設の自助努力を補完し、営業活動の意志を注入する役割も期待される「共同受注」の現状と今後の課題につきご寄稿頂きました。

また、全Aネット理事長の久保寺一男様には、揺れ動くA型事業所の就労支援を取り巻く最新の状況から、国の動向や障害者権利条約の影響、報酬改定、雇用率代行ビジネス等に係る解説と問題意識等をご披露頂きました。

何れも大変示唆に富んだ内容であり、ご参考として頂けたら幸いです。

出縄貴史・長谷川珠子(2023)「JL NEWS」(日本発達障害連盟)

公益社団法人 日本発達障害連盟 の機関誌「JL NEWS」2023年1月号(No.145)において、「障害者就労体系の根本的な見直しに向けて」と題する特集が組まれました。

同機関誌の編集委員を仰せつかっている研進の出縄貴史が、巻頭言(intoroduction)を担当させて頂きました。本論においては、福島大学 准教授の長谷川珠子先生に、「障害者の雇用と福祉的就労の現状と課題」についてご寄稿頂きました。長谷川先生は、国の労働政策審議会障害者雇用分科会の委員も務められ、最新動向の解説に加え、先生ご自身の見解もお示し頂いています。

障害者雇用促進法の改定内容として、雇用と福祉の連携や障害者雇用納付金制度における調整金・報奨金の上限設定等について触れて頂くと共に、障害者雇用の代行ビジネスへの対応や、福祉的就労分野においては、A型(雇用型)事業の法定雇用率適用の可否、更には、福祉施設を利用する障害者の「労働者性」の問題にも踏み込んで論じて頂いています。現行制度の問題点を洗い出し、今後の障害者就労体系の在り方を考える上で、極めて示唆に富んだ内容であり、ご参考として頂ければ幸いです。

同機関誌の編集委員を仰せつかっている研進の出縄貴史が、巻頭言(intoroduction)を担当させて頂きました。本論においては、福島大学 准教授の長谷川珠子先生に、「障害者の雇用と福祉的就労の現状と課題」についてご寄稿頂きました。長谷川先生は、国の労働政策審議会障害者雇用分科会の委員も務められ、最新動向の解説に加え、先生ご自身の見解もお示し頂いています。

障害者雇用促進法の改定内容として、雇用と福祉の連携や障害者雇用納付金制度における調整金・報奨金の上限設定等について触れて頂くと共に、障害者雇用の代行ビジネスへの対応や、福祉的就労分野においては、A型(雇用型)事業の法定雇用率適用の可否、更には、福祉施設を利用する障害者の「労働者性」の問題にも踏み込んで論じて頂いています。現行制度の問題点を洗い出し、今後の障害者就労体系の在り方を考える上で、極めて示唆に富んだ内容であり、ご参考として頂ければ幸いです。

「福祉タイムズ」(2022)(社会福祉協議会) ~ 湘南とまと工房 ~

社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会の機関誌「福祉タイムズ」2022年10月号は、進和学園の農産品加工「湘南とまと工房」に係わる記事を掲載しています。

表紙は、福祉工場「しんわルネッサンス」のメンバーが飾り、裏表紙には、「湘南とまと工房」が、農福連携(農業と福祉の連携)の好事例を表彰する「ノウフク・アワード2021」のチャレンジ賞に輝いたことを紹介し、これまでの経緯や取り組みを担当職員へのインタビューを交えて報じています。

「湘南とまと工房」は、2014年6月に稼働し、学園利用者(主に知的障害者)の働く場を一層広げ、地域の農業を活性化する方法として、地元住民や農協、NPO法人等がネットワークを築いて連携、湘南地区で収穫したトマトやミカンからジュースやジャムを作り独自ブランド名を冠して販売しています。湘南産の自然素材を活かした製品は、有名デパートやホテル、レストランでのご利用をはじめ、通販(楽天市場/たべるとくらすと)も導入して全国の皆様からもご愛用頂き好評を博しています。目下、私達は、事業の多角化を進めていますが、作業種の有望な柱に成長することが期待されています。

表紙は、福祉工場「しんわルネッサンス」のメンバーが飾り、裏表紙には、「湘南とまと工房」が、農福連携(農業と福祉の連携)の好事例を表彰する「ノウフク・アワード2021」のチャレンジ賞に輝いたことを紹介し、これまでの経緯や取り組みを担当職員へのインタビューを交えて報じています。

「湘南とまと工房」は、2014年6月に稼働し、学園利用者(主に知的障害者)の働く場を一層広げ、地域の農業を活性化する方法として、地元住民や農協、NPO法人等がネットワークを築いて連携、湘南地区で収穫したトマトやミカンからジュースやジャムを作り独自ブランド名を冠して販売しています。湘南産の自然素材を活かした製品は、有名デパートやホテル、レストランでのご利用をはじめ、通販(楽天市場/たべるとくらすと)も導入して全国の皆様からもご愛用頂き好評を博しています。目下、私達は、事業の多角化を進めていますが、作業種の有望な柱に成長することが期待されています。

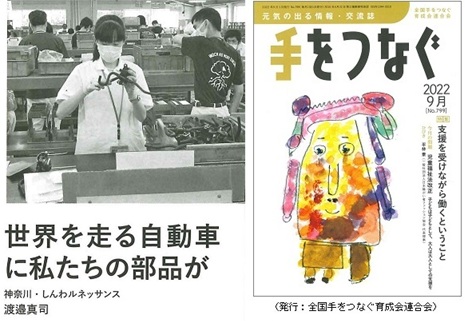

渡邉真司(2022)「手をつなぐ」(全国手をつなぐ育成会連合会)

全国手をつなぐ育成会連合会は、知的障害者とその家族を支援するための活動を行う民間団体の連合体(任意団体)です。同連合会が発行する月刊誌「手をつなぐ」2022年9月号は、特集「支援を受けながら働くということ」を組み、特に、事業所と雇用契約を結びながらも必要な福祉サービスを受けられる「就労継続支援A型事業所の今とこれから」について記事を掲載しています。

A型事業所の事例が紹介され、その中で、「しんわルネッサンス」の渡邉真司職員が、進和学園におけるホンダ車部品事業(自動車部品組立作業)について寄稿しています。支援に際しては「働くよろこび」を実感できることを主眼とし、B型(非雇用型)や就労移行支援利用者と協力して役割を分担する上で、A型の従業員がリーダーシップを発揮できるように努めていること。また、設備や治工具開発による環境整備を通じて潜在的な能力を最大限に引き出す工夫、面談を適宜実施し、単身者については生活状況の確認や困りごと相談にも応じる機会を設けるなどの取り組みについて触れています。

尚、同誌では、全Aネット(NPO法人就労継続支援A型事業所全国協議会)の久保寺一男理事長(進和学園統括施設長)、福島大学の長谷川珠子准教授が、A型事業の課題や可能性、在り方について寄稿されており、大変参考となりますのでご一読されることをお勧めします。

A型事業所の事例が紹介され、その中で、「しんわルネッサンス」の渡邉真司職員が、進和学園におけるホンダ車部品事業(自動車部品組立作業)について寄稿しています。支援に際しては「働くよろこび」を実感できることを主眼とし、B型(非雇用型)や就労移行支援利用者と協力して役割を分担する上で、A型の従業員がリーダーシップを発揮できるように努めていること。また、設備や治工具開発による環境整備を通じて潜在的な能力を最大限に引き出す工夫、面談を適宜実施し、単身者については生活状況の確認や困りごと相談にも応じる機会を設けるなどの取り組みについて触れています。

尚、同誌では、全Aネット(NPO法人就労継続支援A型事業所全国協議会)の久保寺一男理事長(進和学園統括施設長)、福島大学の長谷川珠子准教授が、A型事業の課題や可能性、在り方について寄稿されており、大変参考となりますのでご一読されることをお勧めします。

日立グループ「親切会」機関誌(2022)

一般社団法人親切会様は、お互いに親切にして困っている人に援助の手を差し伸べ、世の中を明るく住み良い社会にしていこうと取り組まれているボランティア団体です。(株)日立製作所はじめ日立グループ各社が中心の法人会員及び個人会員から構成され、「小さな親切」と「ささやかな福祉貢献」を柱として活動されています。

同会では、日立グループ各社の出身者や関係者から、社会貢献に功績を残された方を称える善行者表彰を行っています。この度、(株)研進の常務取締役である林田雅之氏が、善行者表彰を受けられました。親切会の機関誌「親切だより」「親切会・関東支部便り」が、林田氏の善行者表彰について報じています。

同会では、日立グループ各社の出身者や関係者から、社会貢献に功績を残された方を称える善行者表彰を行っています。この度、(株)研進の常務取締役である林田雅之氏が、善行者表彰を受けられました。親切会の機関誌「親切だより」「親切会・関東支部便り」が、林田氏の善行者表彰について報じています。

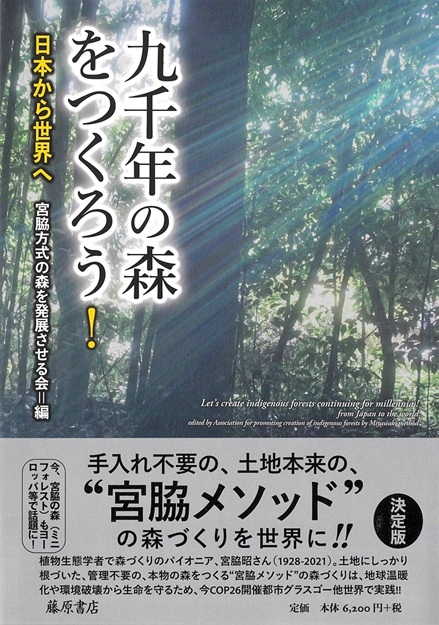

「九千年の森をつくろう! ~ 日本から世界へ ~」(2022 藤原書店)

植物生態学者で「森づくり」のパイオニア、宮脇昭先生(横浜国大名誉教授)(1928~2021)が指導された「その土地本来の木による本物の森(自然の森)」は、地球温暖化や環境破壊から生命を守る「MIYAWAKI METHOD」として、世界から注目されています。

本書「九千年の森をつくろう!~日本から世界へ~」は、昨年(2021年)7月16日、93歳で亡くなられた宮脇昭先生を追悼し、先生が生涯を通じて提唱され実践された潜在自然植生理論に基づく「いのちの森づくり」のノウハウを取り纏めると共に、先生が「森づくリ」を通じて広く社会に発信続けた理念・思想・哲学をレビューするものです。宮脇方式(混植・密植)による森づくり活動の事例や、先生にご指導を仰ぎ親交のあった多くの方々からの寄稿文、世界で報じられた追悼記事、先生の名言集、そして、宮脇方式による植樹地データ等を収録しています。宮脇先生が指導された「いのちの森づくり」を理解する決定版ともいえる充実した内容となっています。

尚、第3部「宮脇方式の森づくり活動」において、企業やNPO等による植樹事例33件が紹介されていますが、誠に光栄なことに、進和学園「いのちの森づくり」プロジェクトに関連して、研進の出縄貴史による寄稿文が掲載されています。また、第4部「宮脇昭さんとの思い出1~国内編~」では、61名の方が寄稿されていますが、研進の「いのちの森づくり」プロジェクトリーダーを務める加藤ナルミの寄稿文も収録されています。

【寄稿文】

本書「九千年の森をつくろう!~日本から世界へ~」は、昨年(2021年)7月16日、93歳で亡くなられた宮脇昭先生を追悼し、先生が生涯を通じて提唱され実践された潜在自然植生理論に基づく「いのちの森づくり」のノウハウを取り纏めると共に、先生が「森づくリ」を通じて広く社会に発信続けた理念・思想・哲学をレビューするものです。宮脇方式(混植・密植)による森づくり活動の事例や、先生にご指導を仰ぎ親交のあった多くの方々からの寄稿文、世界で報じられた追悼記事、先生の名言集、そして、宮脇方式による植樹地データ等を収録しています。宮脇先生が指導された「いのちの森づくり」を理解する決定版ともいえる充実した内容となっています。

尚、第3部「宮脇方式の森づくり活動」において、企業やNPO等による植樹事例33件が紹介されていますが、誠に光栄なことに、進和学園「いのちの森づくり」プロジェクトに関連して、研進の出縄貴史による寄稿文が掲載されています。また、第4部「宮脇昭さんとの思い出1~国内編~」では、61名の方が寄稿されていますが、研進の「いのちの森づくり」プロジェクトリーダーを務める加藤ナルミの寄稿文も収録されています。

【寄稿文】

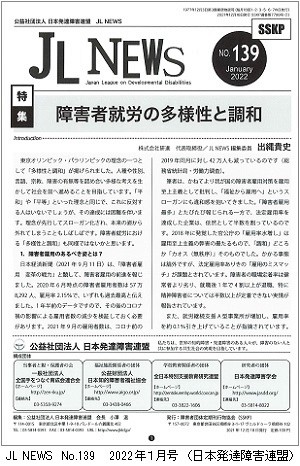

出縄貴史・大塚由紀子(2022)「JL NEWS」(日本発達障害連盟)

公益社団法人 日本発達障害連盟 の機関誌「JL NEWS」2022年1月号(No.139)において、「障害者就労の多様性と調和」と題する特集が組まれています。

障害者法定雇用率(現行2.3%)を基軸とする企業等における直接雇用の拡充の一方で、「雇用のミスマッチ」を回避し、職場への定着を促す支援や施策が求められています。また、長期化するコロナ禍の影響を受け、B型(非雇用型)を中心に福祉施設における平均月額工賃が減少を余儀なくされ、福祉的就労における「仕事の確保」も喫緊の課題とされています。

直接雇用に加えて企業への発注奨励策の拡充、いわゆる「みなし雇用制度」の導入も視野に置いた障害者就労の多様化を目指すと共に、「雇用」と「福祉」を上手く連携させ、全体としての調和を図る必要があります。

巻頭言に続く本篇に、株式会社FVP代表の大塚由紀子様が寄稿されています。大塚様は、小倉昌男氏の薫陶を受け、この分野で多くの経験と実績を蓄積されていますが、これまでの障害者雇用の歩みをレビューしつつ、今後の課題についても分かり易く触れています。「関わるすべての人が成長する」との副題で、温かい視点を注がれています。是非、ご一読下さい。

障害者法定雇用率(現行2.3%)を基軸とする企業等における直接雇用の拡充の一方で、「雇用のミスマッチ」を回避し、職場への定着を促す支援や施策が求められています。また、長期化するコロナ禍の影響を受け、B型(非雇用型)を中心に福祉施設における平均月額工賃が減少を余儀なくされ、福祉的就労における「仕事の確保」も喫緊の課題とされています。

直接雇用に加えて企業への発注奨励策の拡充、いわゆる「みなし雇用制度」の導入も視野に置いた障害者就労の多様化を目指すと共に、「雇用」と「福祉」を上手く連携させ、全体としての調和を図る必要があります。

巻頭言に続く本篇に、株式会社FVP代表の大塚由紀子様が寄稿されています。大塚様は、小倉昌男氏の薫陶を受け、この分野で多くの経験と実績を蓄積されていますが、これまでの障害者雇用の歩みをレビューしつつ、今後の課題についても分かり易く触れています。「関わるすべての人が成長する」との副題で、温かい視点を注がれています。是非、ご一読下さい。

羽塚順子(2021)「Welfare trip ~ 福祉の場をめぐる小さな旅 ~」

(KTC中央出版)

羽塚順子様(MotherNess Publishing代表)は、福祉施設の問題解決と新しい価値を提案し、商品企画プロデュースや福祉施設のブランディング、地域起こしや企業等を繋ぐ仕事づくりに従事されて来ました。これまで、研進&進和学園も羽塚様との連携による福祉関連セミナーや「いのちの森づくり」イベント等を実施し、大変お世話になっています。

今般、羽塚様の新著「Welfare trip ~ 福祉の場をめぐる小さな旅 ~」(KTC中央出版)が発刊されました。本書は、福祉との関わりの中で出会った魅力的な施設や人、その取り組み、そしてあまり知られずにいた「もうひとつの日本」としての側面を丁寧に取材し紹介しています。著者が心惹かれる「福祉的な場」には、人間本来の生き方、持続可能な社会のかたちが見えてきます。障害の有無を問わず、私達一人ひとりがより生き易い社会を目指すきっかけになる一冊です。

誠に光栄なことに、研進&進和学園の取り組みについても取材頂き、ホンダ車部品事業をはじめ「湘南とまと工房」(農産品加工)、「いのちの森づくり」プロジェクト、ホットケーキパーラー「湘南リトルツリー」等についての記事を収録頂いています。

また、羽塚様の活動報告の一環としてWEBサイト「もうひとつの日本を訪ねて Welfare trip 」においても、他の写真も含めて記事が掲載されています。是非、ご覧下さい。

WEBサイト:「Welfare trip/株式会社研進・社会福祉法人進和学園」

(高度経済成長を担った福祉工場から多様性と調和のいのちの森づくりへ)

今般、羽塚様の新著「Welfare trip ~ 福祉の場をめぐる小さな旅 ~」(KTC中央出版)が発刊されました。本書は、福祉との関わりの中で出会った魅力的な施設や人、その取り組み、そしてあまり知られずにいた「もうひとつの日本」としての側面を丁寧に取材し紹介しています。著者が心惹かれる「福祉的な場」には、人間本来の生き方、持続可能な社会のかたちが見えてきます。障害の有無を問わず、私達一人ひとりがより生き易い社会を目指すきっかけになる一冊です。

誠に光栄なことに、研進&進和学園の取り組みについても取材頂き、ホンダ車部品事業をはじめ「湘南とまと工房」(農産品加工)、「いのちの森づくり」プロジェクト、ホットケーキパーラー「湘南リトルツリー」等についての記事を収録頂いています。

また、羽塚様の活動報告の一環としてWEBサイト「もうひとつの日本を訪ねて Welfare trip 」においても、他の写真も含めて記事が掲載されています。是非、ご覧下さい。

WEBサイト:「Welfare trip/株式会社研進・社会福祉法人進和学園」

(高度経済成長を担った福祉工場から多様性と調和のいのちの森づくりへ)

「令和3年版 障害者白書」(内閣府/2021年12月)

令和3年(2021年)版の「障害者白書」が内閣府より発刊されました。しんわルネッサンスの食品加工部門(湘南とまと工房)における就労継続支援A型(雇用型)事業が、「農業と福祉の連携事例」として紹介されています。

※障害者白書は、障害者基本法 第13条に基づき、平成6年から政府が毎年国会に提出する「障害者のために講じた施策の概況に関する報告書」です。

※障害者白書は、障害者基本法 第13条に基づき、平成6年から政府が毎年国会に提出する「障害者のために講じた施策の概況に関する報告書」です。

「コロナ禍を契機とした障害のある人との新しい仕事づくり」

(たんぽぽの家 2021.9.30)

本書は、一般財団法人たんぽぽの家が出版された新刊本で、コロナ禍に伴い社会全般が大きな影響を受ける中で、障害福祉事業所が置かれた現状と取り組みに焦点を当てています。障害のある人の就労を支援する事業所の生産活動も停滞を余儀なくされ、支給工賃も減少しています。長期化するコロナ禍を踏まえ、この難局を乗り越えて行くために「今ある事業を発展させる」「社会の声に応える」「異業種に挑戦する」等の視点から、仕事づくりのヒントとなる事例を取材して紹介しています。

第2章「社会の声に応える」において、進和学園の「しんわルネッサンス」及び「サンメッセしんわ」の事例を掲載。「日頃のネットワークが生みだす仕事と活躍の場」と題して、次の3名へのインタビューを通じて、活動内容を分かり易く編集頂いています。

【インタビュー】

出縄守英(理事長)

今井康巨(しんわルネッサンス 所長)

庭野 勉(サンメッセしんわ 施設長)

第2章「社会の声に応える」において、進和学園の「しんわルネッサンス」及び「サンメッセしんわ」の事例を掲載。「日頃のネットワークが生みだす仕事と活躍の場」と題して、次の3名へのインタビューを通じて、活動内容を分かり易く編集頂いています。

【インタビュー】

出縄守英(理事長)

今井康巨(しんわルネッサンス 所長)

庭野 勉(サンメッセしんわ 施設長)

丸 志伸(2021)「響き合う街で」(やどかり出版)/いのちの森づくり

やどかり出版は、精神障害者の地域生活を支える活動をしている公益社団法人やどかりの里(埼玉県さいたま市)を母体にした出版社です。企画、編集、製作、印刷、製本、販売の各部門に障害者が雇用され活躍されています。

同出版社が発行する精神保健福祉ジャーナル「響き合う街で」(2021年2月号)に、株式会社ベストワーク代表の丸 志伸様による「いのちの森づくり 進和学園・株式会社研進の実践~森づくりは人づくり~」と題するレポートが掲載されました。

全面特集として「SDGsを意識した共同創造のソーシャルファーム」というテーマを掲げ、「やどかりの里」がファイザープログラムの助成を得て推進されている「T.T(つなぐ・つくる)プロジェクト」の取り組みの成果と今後の展開を盛り込むと共に、「農や自然と関わる地域活動」として参考となる実例を報告しています。その中で、私達が取り組む「いのちの森づくり」を取り上げて頂きました。

「T.Tプロジェクト」の第4回会議(2020年8月3日、会場+オンライン)においては、「いのちの森づくり」に焦点を当て、研進(出縄貴史・加藤ナルミ)が講師を務めさせて頂きました。

「いのちの森づくり」では、自然の森の再生を通じて「多様性と調和」を追求しています。SDGs(持続可能な開発目標)は、人間社会と経済活動のサステナビリティは、環境(生物多様性)及び社会(ソーシャルインクルージョン)を土台に据えています。「T.Tプロジェクト」及びソーシャルファームが目指す理念と重なるものと言えます。

同出版社が発行する精神保健福祉ジャーナル「響き合う街で」(2021年2月号)に、株式会社ベストワーク代表の丸 志伸様による「いのちの森づくり 進和学園・株式会社研進の実践~森づくりは人づくり~」と題するレポートが掲載されました。

全面特集として「SDGsを意識した共同創造のソーシャルファーム」というテーマを掲げ、「やどかりの里」がファイザープログラムの助成を得て推進されている「T.T(つなぐ・つくる)プロジェクト」の取り組みの成果と今後の展開を盛り込むと共に、「農や自然と関わる地域活動」として参考となる実例を報告しています。その中で、私達が取り組む「いのちの森づくり」を取り上げて頂きました。

「T.Tプロジェクト」の第4回会議(2020年8月3日、会場+オンライン)においては、「いのちの森づくり」に焦点を当て、研進(出縄貴史・加藤ナルミ)が講師を務めさせて頂きました。

「いのちの森づくり」では、自然の森の再生を通じて「多様性と調和」を追求しています。SDGs(持続可能な開発目標)は、人間社会と経済活動のサステナビリティは、環境(生物多様性)及び社会(ソーシャルインクルージョン)を土台に据えています。「T.Tプロジェクト」及びソーシャルファームが目指す理念と重なるものと言えます。

出縄貴史・久保寺一男・羽塚順子(2021)「JL NEWS」

(公益社団法人日本発達障害連盟)

公益社団法人 日本発達障害連盟 の機関誌「JL NEWS」2021年1月号(No.133)において、「コロナ禍と障害者就労~新たな枠組みに向けて~」と題する特集が組まれています。

新型コロナウイルスにより社会全体が大きな影響を受ける中で、今後の障害者就労の在り方も見直しを迫られ、新たな枠組みを模索して行かねばならないとの問題意識によるものです。

障害者法定雇用率が、本年(2021年)3月1日より0.1%引き上げられ2.3%となりますが、法定雇用率ありきの雇用対策には限界もあり、「雇用のミスマッチ」を助長することにもなりかねません。コロナ禍が雇用状況の悪化に追い打ちをかけることが懸念される今こそ、直接雇用に加えて企業への発注奨励策の拡充、いわゆる「みなし雇用制度」の導入も視野に置いた福祉的就労全体の底上げ策が求められています。そのためには、「雇用」と「福祉」を融合させた新たな枠組みを構築することが不可欠であり、その観点からの検討や論議も開始され具体化しています。

同機関紙では、ウィズコロナ時代の障害者就労の展望及び「働き方改革」を踏まえた最新情報と提言を含め発信しています。

新型コロナウイルスにより社会全体が大きな影響を受ける中で、今後の障害者就労の在り方も見直しを迫られ、新たな枠組みを模索して行かねばならないとの問題意識によるものです。

障害者法定雇用率が、本年(2021年)3月1日より0.1%引き上げられ2.3%となりますが、法定雇用率ありきの雇用対策には限界もあり、「雇用のミスマッチ」を助長することにもなりかねません。コロナ禍が雇用状況の悪化に追い打ちをかけることが懸念される今こそ、直接雇用に加えて企業への発注奨励策の拡充、いわゆる「みなし雇用制度」の導入も視野に置いた福祉的就労全体の底上げ策が求められています。そのためには、「雇用」と「福祉」を融合させた新たな枠組みを構築することが不可欠であり、その観点からの検討や論議も開始され具体化しています。

同機関紙では、ウィズコロナ時代の障害者就労の展望及び「働き方改革」を踏まえた最新情報と提言を含め発信しています。

「ミドリ(midori)」冬号2020(かながわトラストみどり財団)

研進&進和学園では、公益財団法人かながわトラストみどり財団様の助成を受け、「ヤマユリ」の花を再生する「かなユリ・チャレンジ」プロジェクトに取り組んでいます。本プロジェクトは、2016年7月に起きた「津久井やまゆり園」での痛ましい事件(相模原障害者施設殺傷事件)への追悼の念を込めて、神奈川県の花ヤマユリを増やすことで、悲劇を悼み心の癒しとしようとするものです。

同財団の機関誌「ミドリ(midori)」において、本取り組みを随時紹介しています。

■ 「ミドリ(midori)」 NO.119 冬号2020

2020年12月2日、進和学園において約3年間栽培して大きく生長した球根を、財団が所管するトラスト緑地に里帰りさせる返還式が行われたことを報じています。

同財団の機関誌「ミドリ(midori)」において、本取り組みを随時紹介しています。

■ 「ミドリ(midori)」 NO.119 冬号2020

2020年12月2日、進和学園において約3年間栽培して大きく生長した球根を、財団が所管するトラスト緑地に里帰りさせる返還式が行われたことを報じています。

「コスモスの笑顔」(足柄緑の会)(2020年10月)

社会福祉法人足柄緑の会(コスモス学園)様とは、「いのちの森づくり」やブルーベリーの収穫において連携関係にあります。研進から「施設外就労(企業内就労)」の形態で仕事を仲介させて頂いています。

同施設の案内冊子「コスモスの笑顔」において「施設外就労」の記事(P.7)が掲載されています。その中で、研進がコーディネートして取り組んでいる(株)トヤマ様(放射光関連機器メーカー)からの受注業務も紹介されています。同社工場(神奈川県山北町)構内の植樹地の育樹(除草)に加え、環境整備や清掃等を請け負い「どんぐりブラザーズ」の一員である同施設の皆さんにお願いしています。

また、研進と連携関係にある(株)リンクプロデュース様が仲介されている(株)オカムラ様における事例も紹介されています。

同施設の案内冊子「コスモスの笑顔」において「施設外就労」の記事(P.7)が掲載されています。その中で、研進がコーディネートして取り組んでいる(株)トヤマ様(放射光関連機器メーカー)からの受注業務も紹介されています。同社工場(神奈川県山北町)構内の植樹地の育樹(除草)に加え、環境整備や清掃等を請け負い「どんぐりブラザーズ」の一員である同施設の皆さんにお願いしています。

また、研進と連携関係にある(株)リンクプロデュース様が仲介されている(株)オカムラ様における事例も紹介されています。

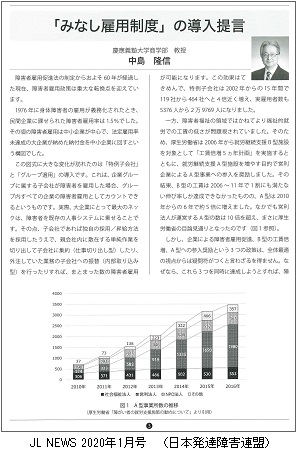

中島隆信・出縄貴史(2020)「JL NEWS」(日本発達障害連盟)

公益社団法人 日本発達障害連盟 の機関誌「JL NEWS」2020年1月号No.127において、慶応大学の中島隆信教授による「『みなし雇用制度』の導入提言」と題する論考が掲載されました。また、研進の出縄貴史(同機関紙編集委員)が、「雇用至上主義の限界~『みなし雇用』のすすめ」という巻頭言を担当させて頂きました。

障害者法定雇用率(現行2.2%)の段階的な引上げが見込まれる中で、官公庁や地方行政における障害者雇用の水増し問題が発覚し世間を騒がせました。一般就労(雇用)の促進は重要な課題ですが、拙速な量的拡大による歪みや質的側面が軽視されるようなことがあってはなりません。

本特集では、「雇用至上主義」とも言うべき我が国の現行制度の問題点を指摘し、福祉的就労をも含めたバランスを考慮した「障害者就労のこれから」の方向性として、「みなし雇用制度」の導入を提言しています。

一般就労が困難な障害者が働く就労支援施設に仕事を発注して障害者の自立に貢献する企業については、当該企業の直接雇用ではないものの、法定雇用率に加算して社会的評価を付与する「みなし雇用制度」の導入が有効と考えられます。中島教授は、日本経済新聞(2016年11月3日)において「障害者雇用の拡大へ/施設への業務委託活用を」と題する論考を寄稿されて以来、経済学的な観点から「みなし雇用制度」の導入メリットを積極的に発信、障害者と企業、更には就労支援施設をも含めた関係者全ての利益に繋がるとの見解を示されています。

また、本特集のトピックスとして全Aネット(NPO法人就労継続支援A型事業所全国協議会)が、日本財団の助成を得て「みなし雇用研究会」を立ち上げ、「みなし雇用制度」に関する企業向けアンケートを初めて実施したことを紹介しています。

障害者法定雇用率(現行2.2%)の段階的な引上げが見込まれる中で、官公庁や地方行政における障害者雇用の水増し問題が発覚し世間を騒がせました。一般就労(雇用)の促進は重要な課題ですが、拙速な量的拡大による歪みや質的側面が軽視されるようなことがあってはなりません。

本特集では、「雇用至上主義」とも言うべき我が国の現行制度の問題点を指摘し、福祉的就労をも含めたバランスを考慮した「障害者就労のこれから」の方向性として、「みなし雇用制度」の導入を提言しています。

一般就労が困難な障害者が働く就労支援施設に仕事を発注して障害者の自立に貢献する企業については、当該企業の直接雇用ではないものの、法定雇用率に加算して社会的評価を付与する「みなし雇用制度」の導入が有効と考えられます。中島教授は、日本経済新聞(2016年11月3日)において「障害者雇用の拡大へ/施設への業務委託活用を」と題する論考を寄稿されて以来、経済学的な観点から「みなし雇用制度」の導入メリットを積極的に発信、障害者と企業、更には就労支援施設をも含めた関係者全ての利益に繋がるとの見解を示されています。

また、本特集のトピックスとして全Aネット(NPO法人就労継続支援A型事業所全国協議会)が、日本財団の助成を得て「みなし雇用研究会」を立ち上げ、「みなし雇用制度」に関する企業向けアンケートを初めて実施したことを紹介しています。

「ミドリ(midori)」冬号2019(かながわトラストみどり財団)

研進&進和学園では、公益財団法人かながわトラストみどり財団様の助成を受け、「ヤマユリ」の花を再生する「かなユリ・チャレンジ」プロジェクトに取り組んでいます。本プロジェクトは、2016年7月に起きた「津久井やまゆり園」での痛ましい事件(相模原障害者施設殺傷事件)への追悼の念を込めて、神奈川県の花ヤマユリを増やすことで、悲劇を悼み心の癒しとしようとするものです。

同財団の機関誌「ミドリ(midori)」において、本取り組みを随時紹介しています。

■ 「ミドリ(midori)」NO.115 冬号2019

2019年10月1日、本プロジェクトの活動報告会が進和学園「しんわルネッサンス」において開催されたことを紹介し

ています。

同財団の機関誌「ミドリ(midori)」において、本取り組みを随時紹介しています。

■ 「ミドリ(midori)」NO.115 冬号2019

2019年10月1日、本プロジェクトの活動報告会が進和学園「しんわルネッサンス」において開催されたことを紹介し

ています。

宮脇昭(2019)「いのちの森づくり 宮脇昭 自伝」(藤原書店)

潜在自然植生理論に基づく「いのちの森づくり」の指導者として世界的に著名な生態学者の宮脇昭先生(横浜国立大学名誉教授)の新刊本(藤原書店)です。

「自然の森は色々な種類が混ざり合っている。仲の良いものだけ集めても駄目。人間社会も同じ。混ぜる。混ぜる。混ぜる。」という宮脇先生の教えは、お互いに個性を尊重して切磋琢磨し、競争しながら少し我慢して共に生きるという「多様性」と「共生」の理念を、私達に分かり易く伝えてくれます。「森づくり」を通じた「人づくり」、そこに私達は、障害のある方々の自立・就労支援の可能性を見出しています。

宮脇先生のご指導により、2006年の春、福祉工場「しんわルネッサンス」に52種類4,888本の「その土地本来の木」を混植・密植してから13年以上が経過、30~40cm程の苗木が今では樹高10m以上に達して素晴らしい森となり私達を見守ってくれています。2006年10月、福祉・環境・教育・労働の連携を目指して、進和学園「いのちの森づくり」プロジェクトがスタート、ドングリや木の実から苗木を育て、これまでに提供した苗木は累計28万本を超えています。苗木の栽培・植樹・育樹活動に従事する障害のある方々の工賃にも還元され、働き甲斐や生き甲斐をもたらしています。

「自然の森は色々な種類が混ざり合っている。仲の良いものだけ集めても駄目。人間社会も同じ。混ぜる。混ぜる。混ぜる。」という宮脇先生の教えは、お互いに個性を尊重して切磋琢磨し、競争しながら少し我慢して共に生きるという「多様性」と「共生」の理念を、私達に分かり易く伝えてくれます。「森づくり」を通じた「人づくり」、そこに私達は、障害のある方々の自立・就労支援の可能性を見出しています。

宮脇先生のご指導により、2006年の春、福祉工場「しんわルネッサンス」に52種類4,888本の「その土地本来の木」を混植・密植してから13年以上が経過、30~40cm程の苗木が今では樹高10m以上に達して素晴らしい森となり私達を見守ってくれています。2006年10月、福祉・環境・教育・労働の連携を目指して、進和学園「いのちの森づくり」プロジェクトがスタート、ドングリや木の実から苗木を育て、これまでに提供した苗木は累計28万本を超えています。苗木の栽培・植樹・育樹活動に従事する障害のある方々の工賃にも還元され、働き甲斐や生き甲斐をもたらしています。

本書では、先生の幼少時代から雑草生態学の研究に邁進された20代、ドイツ留学による潜在自然植生との出逢い、「日本植生誌」の刊行、そして、日本及び世界各地での植樹指導、東日本大震災に伴う「森の防潮堤」提言に至る軌跡が綴られています。

光栄なことに詳伝年譜には、研進&進和学園の取り組みもご紹介頂いています。(P.254~255)

また、2008年9月9日、パレスホテル(東京)で行われた、第107回本田財団懇談会における先生の講演内容も収録され、本田技研工業(株)の各事業所における「ふるさの森づくり」をはじめ、宮脇方式による植樹活動が多くの写真と共に紹介されています。

【目次】

Ⅰ わが人生(自伝)

Ⅱ 詳伝年譜(1980年~)(一志治夫)

Ⅲ 日本の森を蘇らせるため、今私たちにできること(本田財団懇談会における講演/2008.9.9)

*巻末資料

光栄なことに詳伝年譜には、研進&進和学園の取り組みもご紹介頂いています。(P.254~255)

また、2008年9月9日、パレスホテル(東京)で行われた、第107回本田財団懇談会における先生の講演内容も収録され、本田技研工業(株)の各事業所における「ふるさの森づくり」をはじめ、宮脇方式による植樹活動が多くの写真と共に紹介されています。

【目次】

Ⅰ わが人生(自伝)

Ⅱ 詳伝年譜(1980年~)(一志治夫)

Ⅲ 日本の森を蘇らせるため、今私たちにできること(本田財団懇談会における講演/2008.9.9)

*巻末資料

出縄貴史・吉田岳史(2019)「在宅就業障害者支援制度の活用と事例/『みなし雇用』のすすめ」

社会保険、税務、人事・労務分野の書籍や実務専門誌を手掛ける出版社「日本法令」より、「よくわかる在宅就業障害者支援制度の活用と事例 『みなし雇用』のすすめ 」と題する新刊本が発行されました。光栄にも、同出版社からのご依頼を受け、研進の出縄貴史が吉田岳史氏(東京コロニー)と共同執筆させて頂きました。

「在宅就業障障害者支援制度」は、障害者雇用促進法に基づき、自宅もしくは福祉施設で働く障害者に仕事を発注した企業に対して国から助成金が支給される発注奨励策です。労働施策でありながら福祉的就労分野にも焦点を当てた画期的な制度ですが、十分に活用されていないのが実情です。

本書では、本制度の概要とメリット、活用事例及び今後の普及・活性化に向けた提言を含めて解説しています。

本田技研工業(株)様より研進&進和学園が受注している自動車部品組立をはじめ、本制度を活用している事例を具体的に紹介しています。

本制度は、近い将来、「発注」形態の場合も当該発注企業の障害者法定雇用率に加算される「みなし雇用制度」にも発展する大きな可能性を秘めています。一般就労が困難な多くの障害者に「ディーセントワーク」(Decent Work:働き甲斐のある人間らしい仕事)を提供する上でも本制度の活用が望まれます。

「在宅就業障障害者支援制度」は、障害者雇用促進法に基づき、自宅もしくは福祉施設で働く障害者に仕事を発注した企業に対して国から助成金が支給される発注奨励策です。労働施策でありながら福祉的就労分野にも焦点を当てた画期的な制度ですが、十分に活用されていないのが実情です。

本書では、本制度の概要とメリット、活用事例及び今後の普及・活性化に向けた提言を含めて解説しています。

本田技研工業(株)様より研進&進和学園が受注している自動車部品組立をはじめ、本制度を活用している事例を具体的に紹介しています。

本制度は、近い将来、「発注」形態の場合も当該発注企業の障害者法定雇用率に加算される「みなし雇用制度」にも発展する大きな可能性を秘めています。一般就労が困難な多くの障害者に「ディーセントワーク」(Decent Work:働き甲斐のある人間らしい仕事)を提供する上でも本制度の活用が望まれます。

これからの障害者の雇用・就労問題を考える上で、少しでもご参考となれば幸いです。

【目次】

第1章 障害者雇用を取り巻く環境と在宅就業障害者支援制度への期待

第2章 在宅就業障害者支援制度の概要

第3章 制度の活用メリットとインセンティブ

第4章 制度の活用実績と具体事例

第5章 在宅就業支援団体の登録と応用

第6章 制度の普及・活性化と障害者就労の展望

*巻末資料

<特別寄稿>

●公的機関による雇用率水増し問題から見えてくること -法政大学名誉教授 松井亮輔-

●就労支援事業における仕事の確保について -全Aネット理事長 久保寺一男-

●「みなし雇用制度」の導入提言 -慶應義塾大学商学部教授 中島隆信-

<スペシャル・インタビュー>

●この人に聞く;プロップステーション理事長 竹中ナミ(ナミねぇ)

<解説>

●障害のある方の「在宅で働く」を考える -東京コロニー職能開発室 堀込真理子-

●ディーセントワークを実現するマネジメント -法政大学現代福祉学部教授 眞保智子-

<コラム>

専門家・実務家・障害当事者他によるコラム

【目次】

第1章 障害者雇用を取り巻く環境と在宅就業障害者支援制度への期待

第2章 在宅就業障害者支援制度の概要

第3章 制度の活用メリットとインセンティブ

第4章 制度の活用実績と具体事例

第5章 在宅就業支援団体の登録と応用

第6章 制度の普及・活性化と障害者就労の展望

*巻末資料

<特別寄稿>

●公的機関による雇用率水増し問題から見えてくること -法政大学名誉教授 松井亮輔-

●就労支援事業における仕事の確保について -全Aネット理事長 久保寺一男-

●「みなし雇用制度」の導入提言 -慶應義塾大学商学部教授 中島隆信-

<スペシャル・インタビュー>

●この人に聞く;プロップステーション理事長 竹中ナミ(ナミねぇ)

<解説>

●障害のある方の「在宅で働く」を考える -東京コロニー職能開発室 堀込真理子-

●ディーセントワークを実現するマネジメント -法政大学現代福祉学部教授 眞保智子-

<コラム>

専門家・実務家・障害当事者他によるコラム

*本書のコラム欄に、研進の出縄貴史が進和学園におけるホンダ車部品事業への想いを寄稿しています。

瀬戸利彦(2019)「JL NEWS」(公益社団法人日本発達障害連盟)

公益社団法人日本発達障害連盟の機関誌「JL NEWS」(2019年7月号)は、「津久井やまゆり園事件から3年~それぞれの立場で、取り組みを~」と題する特集を組みました。その中で、進和学園「しんわルネッサンス」の瀬戸利彦施設長が、「かなユリ・チャレンジ」プロジェクト(注)ついて寄稿した文章が掲載されています。

(注)進和学園では、公益財団法人かながわトラストみどり財団の助成を受け、「ヤマユリ」の花を再生するプロジェクトに取り組んでいます。本プロジェクトは、2016年7月26日に起きた「津久井やまゆり園」での痛ましい事件(相模原障害者施設殺傷事件)を受け、昔は各所に見られた神奈川県の花「ヤマユリ」を増やすことで、悲劇を悼み多くの人々の心の癒しとしたいとの願いを込めたものです。

(注)進和学園では、公益財団法人かながわトラストみどり財団の助成を受け、「ヤマユリ」の花を再生するプロジェクトに取り組んでいます。本プロジェクトは、2016年7月26日に起きた「津久井やまゆり園」での痛ましい事件(相模原障害者施設殺傷事件)を受け、昔は各所に見られた神奈川県の花「ヤマユリ」を増やすことで、悲劇を悼み多くの人々の心の癒しとしたいとの願いを込めたものです。

平成30年版 厚生労働白書(2019年7月公表)

平成30年(2018年)版の厚生労働白書については、長らく公表が延期されていたところ、令和元年(2019年)7月9日の閣議後に公表されました。同白書の第1部の第3章「障害や病気を有する者などを支える現場の取組み事例」で障害者雇用・障害者就労支援などの取組み事例として、社会福祉法人進和学園「しんわルネッサンス」が紹介されています。

本田技研工業(株)様からご発注頂いて45年目を迎える自動車部品組立作業における品質保証及び工程管理の取組みをはじめ、事業の多角化の一環として進めている「いのちの森づくり」(植樹用苗木の栽培)、「湘南とまと工房」における農産品加工、地元スーパーとの連携に基づく「施設外就労」等を紹介、営業窓口会社としての役割を担う(株)研進についても触れて頂いています。

進和学園の長年の取組みが全国的に紹介されることは、誠に光栄なことと感謝申し上げる次第です。今後とも、障害のある方々の就労機会を創出し「働く喜び」「役立つ喜び」を分かち合えるよう、一同で力を合わせて尽力して参ります。

本田技研工業(株)様からご発注頂いて45年目を迎える自動車部品組立作業における品質保証及び工程管理の取組みをはじめ、事業の多角化の一環として進めている「いのちの森づくり」(植樹用苗木の栽培)、「湘南とまと工房」における農産品加工、地元スーパーとの連携に基づく「施設外就労」等を紹介、営業窓口会社としての役割を担う(株)研進についても触れて頂いています。

進和学園の長年の取組みが全国的に紹介されることは、誠に光栄なことと感謝申し上げる次第です。今後とも、障害のある方々の就労機会を創出し「働く喜び」「役立つ喜び」を分かち合えるよう、一同で力を合わせて尽力して参ります。

「横浜ウォーカー/YOKOHAMA WALKER」(KADOKAWA)2019年6月号

都市情報雑誌として人気を博している「横浜ウォーカー/YOKOHAMA WALKER」(KADOKAWA)の2019年6月号において、「トマトでキレイになる!」との特集が組まれ、トマトに係る様々な情報が満載されています。その中で「神奈川県産トマトジュース5品を飲みくらべ」と題する記事を掲載、大変光栄なことに、私達が手掛ける「湘南とまと工房」のトマトジュースが5品の一つに選ばれ紹介されました。

「甘味と酸味がバランスよくて料理にも使えそう」「スープのようなとろみがあって飲み応え抜群」「甘すぎず毎日飲みたくなる味わい」と高いご評価を頂きました。「湘南とまと工房」製品は、福祉工場「しんわルネッサンス」の食品加工班で働く障害のある方々が、規格外のトマトを一つ一つ丁寧に下処理をして手作りしています。お客様に喜んで頂けるよう、湘南地区で育てられたトマト、みかん、ブルーベリー等から良い製品をお届け出来るよう、これからも皆で力を合わせて取り組んで参ります。

「甘味と酸味がバランスよくて料理にも使えそう」「スープのようなとろみがあって飲み応え抜群」「甘すぎず毎日飲みたくなる味わい」と高いご評価を頂きました。「湘南とまと工房」製品は、福祉工場「しんわルネッサンス」の食品加工班で働く障害のある方々が、規格外のトマトを一つ一つ丁寧に下処理をして手作りしています。お客様に喜んで頂けるよう、湘南地区で育てられたトマト、みかん、ブルーベリー等から良い製品をお届け出来るよう、これからも皆で力を合わせて取り組んで参ります。

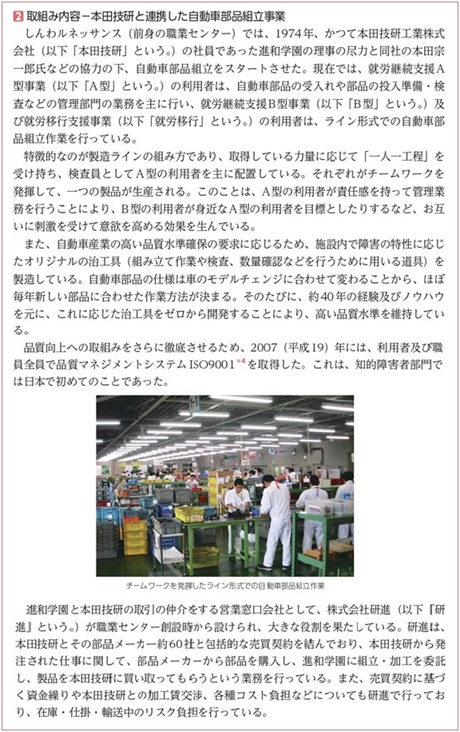

「SUPPORT(さぽーと)」2019年4月号月号

公益財団法人日本知的障害者福祉協会が発行している研究誌「さぽーと」2019年4月号の特集記事「売れ筋のヒント」に、進和学園の「湘南みかんぱん」の紹介記事が掲載されました。同誌編集委員会からのご依頼に基づき、サンメッセしんわで「湘南みかんぱん」を製品開発した中村公紀職員が寄稿したものです。

出会いのかたち、挑戦のかたち、商品のかたち、販売のかたちというテーマに分けて説明、製品開発の試行錯誤と「湘南みかんぱん」に込めた「本人中心」の理念の具現化と熱い想いが伝わります。

出会いのかたち、挑戦のかたち、商品のかたち、販売のかたちというテーマに分けて説明、製品開発の試行錯誤と「湘南みかんぱん」に込めた「本人中心」の理念の具現化と熱い想いが伝わります。