宮脇昭先生について

プロフィール

宮脇 昭

1928年1月29日~2021年7月16日

「混植・密植方式(宮脇メソッド)」による植樹を提唱し、土地本来の潜在自然植生の樹種群を中心に、多様な樹種を混ぜて密植する方法を推進し、日本のみならず世界各地での森林再生を指導した。

1970年に新日本製鐵大分製鐵所で初めてこの方法による環境保全林造りを行い、その後、国内外で同様のプロジェクトを多数手がける。

1980年代には日本全国の潜在的な自然植生を調査し、『日本植生誌』としてまとめ、熱帯雨林再生や中国の万里の長城での植樹プロジェクトにも参加。

日本の常緑広葉樹林帯の減少と、人工的な単一樹種の画一樹林が自然災害の被害を大きくしていると指摘、東日本大震災の津波により甚大な被害を被った東北地方沿岸部の防潮林に潜在自然植生の樹種を活用して「いのちを守る森の防潮堤」構想を提言し、その再生に尽力。

宮脇氏の活動は、自然林と二次林の違いや共存に関する総合的な研究へと発展し、その功績が認められ、毎日出版文化賞、朝日賞、紫綬褒章、ブループラネット賞など、数々の賞を受賞。

1928年1月29日~2021年7月16日

- 生態学者

- 横浜国立大学名誉教授

- 地球環境戦略研究機関国際生態学センター長

- 元国際生態学会会長

「混植・密植方式(宮脇メソッド)」による植樹を提唱し、土地本来の潜在自然植生の樹種群を中心に、多様な樹種を混ぜて密植する方法を推進し、日本のみならず世界各地での森林再生を指導した。

1970年に新日本製鐵大分製鐵所で初めてこの方法による環境保全林造りを行い、その後、国内外で同様のプロジェクトを多数手がける。

1980年代には日本全国の潜在的な自然植生を調査し、『日本植生誌』としてまとめ、熱帯雨林再生や中国の万里の長城での植樹プロジェクトにも参加。

日本の常緑広葉樹林帯の減少と、人工的な単一樹種の画一樹林が自然災害の被害を大きくしていると指摘、東日本大震災の津波により甚大な被害を被った東北地方沿岸部の防潮林に潜在自然植生の樹種を活用して「いのちを守る森の防潮堤」構想を提言し、その再生に尽力。

宮脇氏の活動は、自然林と二次林の違いや共存に関する総合的な研究へと発展し、その功績が認められ、毎日出版文化賞、朝日賞、紫綬褒章、ブループラネット賞など、数々の賞を受賞。

不思議な嬉しいご縁

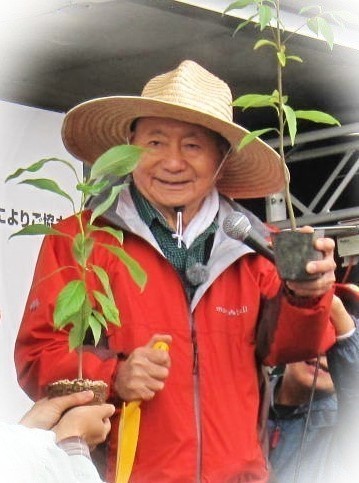

左:宮脇昭先生 記念講演 2006年3月26日

(しんわルネッサンス)

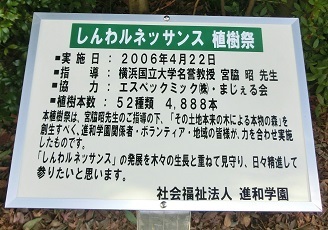

右:「しんわルネッサンス」植樹祭 2006年4月22日

進和学園では、「しんわルネッサンス」開設に伴う記念講演会及び植樹祭を宮脇昭先生(横浜国大名誉教授)にお願いしました。これは、出縄明理事長(当時)がNHKラジオで宮脇先生のお話しを聴き感動し、新福祉工場「しんわルネッサンス」の植樹のご指導をお願いしたところ「本気でやるならやりましょう」とご快諾を頂いたことからスタートしました。

「しんわルネッサンス」における仕事は、「進和職業センター」から継承するホンダ車部品組立加工ですが、宮脇先生は1970年代から本田技研工業各製作所の「ふるさとの森づくり」を指導されていた事実をお聴きし有難いご縁を感じました。 更に私達が驚いたのは、その「ふるさとの森づくり」の発案者が本田技研工業の当時副社長でいらした西田通弘様であったことです。西田様には、進和学園におけるホンダ車部品授産事業創業当初よりご支援頂き、2019年10月にご逝去されるまで進和学園の顧問として両者の掛け橋となってお導き頂きました。正に不思議な有難いご縁というべきでしょう。

「しんわルネッサンス」における仕事は、「進和職業センター」から継承するホンダ車部品組立加工ですが、宮脇先生は1970年代から本田技研工業各製作所の「ふるさとの森づくり」を指導されていた事実をお聴きし有難いご縁を感じました。 更に私達が驚いたのは、その「ふるさとの森づくり」の発案者が本田技研工業の当時副社長でいらした西田通弘様であったことです。西田様には、進和学園におけるホンダ車部品授産事業創業当初よりご支援頂き、2019年10月にご逝去されるまで進和学園の顧問として両者の掛け橋となってお導き頂きました。正に不思議な有難いご縁というべきでしょう。

「しんわルネッサンス」竣工記念講演会(2006年3月26日)

2006年3月26日、「しんわルネッサンス」竣工式に合わせ宮脇先生を講師にお招きして「いのちの森づくり~進和学園から世界へ~」と題する記念講演会を開催しました。当日は、ご来賓として本田技研工業元副社長の西田通弘様にもご参加頂き、講演会の冒頭にご挨拶及び宮脇先生のご紹介をして頂きました。宮脇先生の「命を守る森づくり」についての説得力に満ち情熱溢れるお話しにお集まり頂いた約450人の皆様は大いに感銘を受けられたものと思います。新工場のスタートを祝い、発展を祈るに相応しい素晴らしい講演会となりました。

2006年4月22日、宮脇先生のご指導により「しんわルネッサンス」における植樹祭が行われました。進和学園の利用者ご本人、ご家族、職員、地域の皆様、「まじぇる会」様はじめボランティアの方々など570人程に参加頂きました。

宮脇先生は「平塚にかつてはあったが今は無くなってしまった木を植えて、世界の「いのちの森づくり」に向け発信しましょう」と挨拶され、植え方を皆で学びました。

工場周囲1,442㎡の地に、シラカシ、アラカシ、タブノキ、スダジイ、ヤマザクラ、イロハモミジなど高・中・低木の苗52種類/4,888本を皆で協力し合いながら植樹しました。植樹を経験した皆様の晴れ晴れしい笑顔が印象的で、新工場の明るい未来を象徴するかのようでした。

宮脇先生は「平塚にかつてはあったが今は無くなってしまった木を植えて、世界の「いのちの森づくり」に向け発信しましょう」と挨拶され、植え方を皆で学びました。

工場周囲1,442㎡の地に、シラカシ、アラカシ、タブノキ、スダジイ、ヤマザクラ、イロハモミジなど高・中・低木の苗52種類/4,888本を皆で協力し合いながら植樹しました。植樹を経験した皆様の晴れ晴れしい笑顔が印象的で、新工場の明るい未来を象徴するかのようでした。

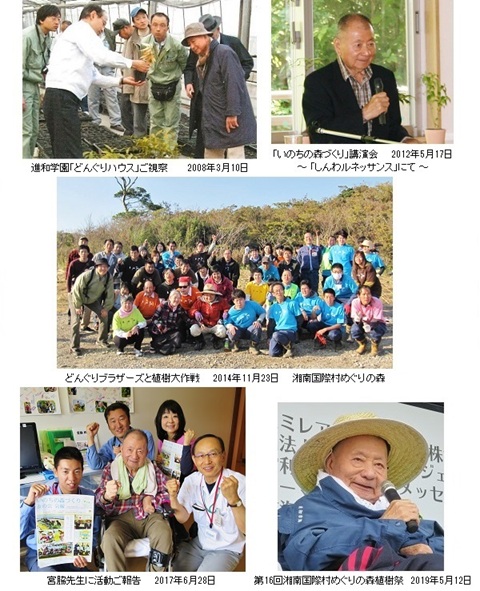

宮脇昭先生「どんぐりハウス」ご視察(2008.3.10)

2008年3月10日、宮脇昭先生(横浜国立大学名誉教授)が、進和学園の「どんぐりハウス」に来訪され、苗木の栽培状況をご視察されました。「土は、もっとこんもりと盛った方が良いですね」「水の遣り過ぎには注意して下さい」・・・とご丁寧にアドバイスを賜ると共に私達の取り組みを激励して下さいました。

大変お忙しいスケジュールの中、時間を割いてご視察頂いたことは誠に光栄なことであり、同行された出雲大社相模分祠の草山宮司様、駈けつけて下さった市議会議員の出縄喜文さん、栽培をサポート頂いている諸星さん・中野さん、そして学園「どんぐり実行委員会」のメンバーも加わって、皆で「本物の森づくり」に向けて頑張ろう!と決意を新たにしました。

大変お忙しいスケジュールの中、時間を割いてご視察頂いたことは誠に光栄なことであり、同行された出雲大社相模分祠の草山宮司様、駈けつけて下さった市議会議員の出縄喜文さん、栽培をサポート頂いている諸星さん・中野さん、そして学園「どんぐり実行委員会」のメンバーも加わって、皆で「本物の森づくり」に向けて頑張ろう!と決意を新たにしました。

「しんわルネッサンス」の森

宮脇昭先生のご指導に感謝!

潜在自然植生理論に基づく「その土地本来の木による本物の森づくり」を世界各地でご指導された生態学者の宮脇昭先生(横浜国立大学名誉教授)が、2021年7月16日にご逝去されました。(享年93歳)先生の多大なご功績を称え、生前に賜りましたご指導ご交誼に心より感謝申し上げますと共に、慎んでご冥福をお祈り申し上げます。

宮脇先生には、2006年4月、福祉工場「しんわルネッサンス」植樹祭(52種類4,888本)を、また、2009年6月、生活介護施設「進和万田ホーム」植樹祭(52種類3,440本)を直々にご指導頂きました。宮脇方式(混植・密植)により植樹した上記2施設を囲む木々は、今では、素晴らしい「森」に生長し、私達の活動を見守ってくれています。

2006年10月、進和学園における「いのちの森づくり」プロジェクトがスタート!宮脇先生はじめ多くの皆様に支えて頂き、15年目を迎えています。「自然の森は、色々な種類が混ざり合っている。仲の良いものだけ集めても駄目。人間社会も同じ。混ぜる。混ぜる・・」という先生の教えは、お互いに個性を尊重して切磋琢磨し、競争しながらも少し我慢して共に生きるという「多様性」と「共生」の理念を分かり易く伝えてくれます。

2006年10月、進和学園における「いのちの森づくり」プロジェクトがスタート!宮脇先生はじめ多くの皆様に支えて頂き、15年目を迎えています。「自然の森は、色々な種類が混ざり合っている。仲の良いものだけ集めても駄目。人間社会も同じ。混ぜる。混ぜる・・」という先生の教えは、お互いに個性を尊重して切磋琢磨し、競争しながらも少し我慢して共に生きるという「多様性」と「共生」の理念を分かり易く伝えてくれます。

「いのちの森づくり」は「人づくり」に繋がり、そこに、私達は、障害のある方達の自立・就労支援の可能性を確信しています。今では、他の福祉施設の皆さんとの協働による森づくりチーム「どんぐりブラザーズ」活動に発展、障害のある方々にディーセントワーク(Decent Work:働き甲斐のある人間らしい仕事)をもたらしています。ドングリや木の実を集めてポット苗を育て、植樹・育樹作業を継続することは、ささやかながら地球環境保全や防災にも貢献します。教育・福祉、更には、SDGs(持続可能な開発目標)にも通ずる付加価値の高い取り組みと言えます。

宮脇先生にご指導頂いた「いのちの森づくり」をこれからも地道に実践することで、先生のご恩に報いて参りたいと思います。宮脇先生!親身なるご指導を頂き、有難うございました。先生の教えをしっかりと胸に刻み、一同で力を合わせチャレンジして参ります。

宮脇先生にご指導頂いた「いのちの森づくり」をこれからも地道に実践することで、先生のご恩に報いて参りたいと思います。宮脇先生!親身なるご指導を頂き、有難うございました。先生の教えをしっかりと胸に刻み、一同で力を合わせチャレンジして参ります。

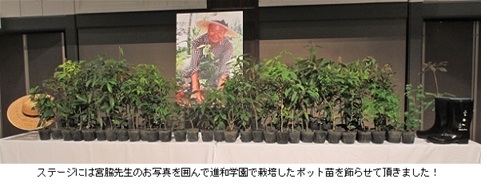

宮脇 昭 先生を偲ぶ会

潜在自然植生理論に基づく「その土地本来の木による本物の森づくり」を世界各地でご指導された生態学者の宮脇昭先生(横浜国大名誉教授)は、昨年(2021年)7月16日にご逝去されました。(享年93歳) 先生の偉大なご功績を称え、先生を偲ぶ会に、約160名の皆様が参集されました。

先生にご指導を仰ぎ、また、親交のありました皆様、学会、行政、教育、企業、ボランティア・・・各界より多彩な方々が臨席されました。会場に掲げられた先生のお写真を取り囲むように、進和学園で栽培した苗木を飾らせて頂きました。先生がご存命であれば94才になられることから、シイ・タブ・カシ類・・色々な種類のポット苗を混ぜて94本を用意しました。

先生にご指導を仰ぎ、また、親交のありました皆様、学会、行政、教育、企業、ボランティア・・・各界より多彩な方々が臨席されました。会場に掲げられた先生のお写真を取り囲むように、進和学園で栽培した苗木を飾らせて頂きました。先生がご存命であれば94才になられることから、シイ・タブ・カシ類・・色々な種類のポット苗を混ぜて94本を用意しました。

来賓ごや各分野を代表されてのスピーチを拝聴し、宮脇先生が「いのちの森づくり」を通じて示された自然環境保全、防災、教育、社会活動から人生訓に至るまでの理論・思想・哲学の重みを改めて感受しました。

私達は、障害のある方々(どんぐりブラザーズ:福祉施設による森づくりチーム)と共に、ドングリや木の実から苗木を育て、ささやかですが「いのちの森づくり」に取り組んでいます。宮脇先生はじめ皆様に支えて頂き16年目、苗木の提供本数は累計32万本を超えました。先生の教えや志を受け止め、たとえ僅かでも、実践に移して行けるよう、これからも皆で力を合わせチャレンジして参ります。

宮脇先生、天国から私達を見守って下さいますように!(合掌)。

私達は、障害のある方々(どんぐりブラザーズ:福祉施設による森づくりチーム)と共に、ドングリや木の実から苗木を育て、ささやかですが「いのちの森づくり」に取り組んでいます。宮脇先生はじめ皆様に支えて頂き16年目、苗木の提供本数は累計32万本を超えました。先生の教えや志を受け止め、たとえ僅かでも、実践に移して行けるよう、これからも皆で力を合わせチャレンジして参ります。

宮脇先生、天国から私達を見守って下さいますように!(合掌)。

書籍紹介「九千年の森をつくろう! ~ 日本から世界へ ~」(藤原書店)

植物生態学者で「森づくり」のパイオニア、宮脇昭先生(横浜国大名誉教授)(1928~2021)が指導された「その土地本来の木による本物の森(自然の森)」は、地球温暖化や環境破壊から生命を守る「MIYAWAKI METHOD」として、世界から注目されています。

本書「九千年の森をつくろう!~日本から世界へ~」は、2021年7月16日、93歳で亡くなられた宮脇昭先生を追悼し、先生が生涯を通じて提唱され実践された潜在自然植生理論に基づく「いのちの森づくり」のノウハウを取り纏めると共に、先生が「森づくリ」を通じて広く社会に発信続けた理念・思想・哲学をレビューするものです。宮脇方式(混植・密植)による森づくり活動の事例や、先生にご指導を仰ぎ親交のあった多くの方々からの寄稿文、世界で報じられた追悼記事、先生の名言集、そして、宮脇方式による植樹地データ等を収録しています。宮脇先生が指導された「いのちの森づくり」を理解する決定版ともいえる充実した内容となっています。

尚、第3部「宮脇方式の森づくり活動」において、企業やNPO等による植樹事例33件が紹介されていますが、誠に光栄なことに、進和学園「いのちの森づくり」プロジェクトに関連して、研進の出縄貴史による寄稿文が掲載されています。また、第4部「宮脇昭さんとの思い出1~国内編~」では、61名の方が寄稿されていますが、研進の「いのちの森づくり」プロジェクトリーダーを務める加藤ナルミの寄稿文も収録されています。

【寄稿文/追悼記事】

本書「九千年の森をつくろう!~日本から世界へ~」は、2021年7月16日、93歳で亡くなられた宮脇昭先生を追悼し、先生が生涯を通じて提唱され実践された潜在自然植生理論に基づく「いのちの森づくり」のノウハウを取り纏めると共に、先生が「森づくリ」を通じて広く社会に発信続けた理念・思想・哲学をレビューするものです。宮脇方式(混植・密植)による森づくり活動の事例や、先生にご指導を仰ぎ親交のあった多くの方々からの寄稿文、世界で報じられた追悼記事、先生の名言集、そして、宮脇方式による植樹地データ等を収録しています。宮脇先生が指導された「いのちの森づくり」を理解する決定版ともいえる充実した内容となっています。

尚、第3部「宮脇方式の森づくり活動」において、企業やNPO等による植樹事例33件が紹介されていますが、誠に光栄なことに、進和学園「いのちの森づくり」プロジェクトに関連して、研進の出縄貴史による寄稿文が掲載されています。また、第4部「宮脇昭さんとの思い出1~国内編~」では、61名の方が寄稿されていますが、研進の「いのちの森づくり」プロジェクトリーダーを務める加藤ナルミの寄稿文も収録されています。

【寄稿文/追悼記事】

書籍紹介「いのちの森づくり 宮脇昭 自伝」~進和学園の取り組みも収録~

潜在自然植生理論に基づく「いのちの森づくり」の指導者として世界的に著名な生態学者の宮脇昭先生(横浜国立大学名誉教授)の自伝(2019年/藤原書店)です。

「自然の森は色々な種類が混ざり合っている。仲の良いものだけ集めても駄目。人間社会も同じ。混ぜる。混ぜる。混ぜる。」という宮脇先生の教えは、お互いに個性を尊重して切磋琢磨し、競争しながら少し我慢して共に生きるという「多様性」と「共生」の理念を、私達に分かり易く伝えてくれます。「森づくり」を通じた「人づくり」、そこに私達は、障害のある方々の自立・就労支援の可能性を見出しています。

宮脇先生のご指導により、2006年の春、福祉工場「しんわルネッサンス」に52種類4,888本の「その土地本来の木」を混植・密植してから13年以上が経過、30~40cm程の苗木が今では樹高10m以上に達して素晴らしい森となり私達を見守ってくれています。2006年10月、福祉・環境・教育・労働の連携を目指して、進和学園「いのちの森づくり」プロジェクトがスタート、ドングリや木の実から苗木を育て、これまでに提供した苗木は累計28万本を超えています。苗木の栽培・植樹・育樹活動に従事する障害のある方々の工賃にも還元され、働き甲斐や生き甲斐をもたらしています。

「自然の森は色々な種類が混ざり合っている。仲の良いものだけ集めても駄目。人間社会も同じ。混ぜる。混ぜる。混ぜる。」という宮脇先生の教えは、お互いに個性を尊重して切磋琢磨し、競争しながら少し我慢して共に生きるという「多様性」と「共生」の理念を、私達に分かり易く伝えてくれます。「森づくり」を通じた「人づくり」、そこに私達は、障害のある方々の自立・就労支援の可能性を見出しています。

宮脇先生のご指導により、2006年の春、福祉工場「しんわルネッサンス」に52種類4,888本の「その土地本来の木」を混植・密植してから13年以上が経過、30~40cm程の苗木が今では樹高10m以上に達して素晴らしい森となり私達を見守ってくれています。2006年10月、福祉・環境・教育・労働の連携を目指して、進和学園「いのちの森づくり」プロジェクトがスタート、ドングリや木の実から苗木を育て、これまでに提供した苗木は累計28万本を超えています。苗木の栽培・植樹・育樹活動に従事する障害のある方々の工賃にも還元され、働き甲斐や生き甲斐をもたらしています。

本書では、先生の幼少時代から雑草生態学の研究に邁進された20代、ドイツ留学による潜在自然植生との出逢い、「日本植生誌」の刊行、そして、日本及び世界各地での植樹指導、東日本大震災に伴う「森の防潮堤」提言に至る軌跡が綴られています。光栄なことに詳伝年譜には、研進&進和学園の取り組みもご紹介頂いています。(P.254~255)

また、2008年9月9日、パレスホテル(東京)で行われた、第107回本田財団懇談会における先生の講演内容も収録され、本田技研工業(株)の各事業所における「ふるさの森づくり」をはじめ、宮脇方式による植樹活動が多くの写真と共に紹介されています。

【目次】

Ⅰ わが人生(自伝)

Ⅱ 詳伝年譜(1980年~)(一志治夫)

Ⅲ 日本の森を蘇らせるため、今私たちにできること(本田財団懇談会における講演/2008.9.9)

*巻末資料

また、2008年9月9日、パレスホテル(東京)で行われた、第107回本田財団懇談会における先生の講演内容も収録され、本田技研工業(株)の各事業所における「ふるさの森づくり」をはじめ、宮脇方式による植樹活動が多くの写真と共に紹介されています。

【目次】

Ⅰ わが人生(自伝)

Ⅱ 詳伝年譜(1980年~)(一志治夫)

Ⅲ 日本の森を蘇らせるため、今私たちにできること(本田財団懇談会における講演/2008.9.9)

*巻末資料