各種講演・セミナー(森づくり)

「森づくり」講座

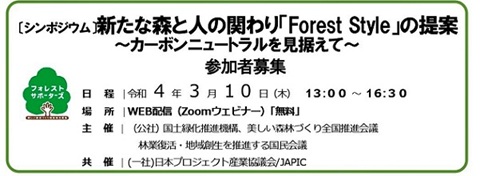

シンポジウム「新たな森と人の関わり『Forest Style』の提案」(2022)

2022年3月10日(木)、(公社)国土緑化推進機構、美しい森林づくり全国推進会議他が主催するシンポジウム「新たな森と人の関わり『Forest Style』の提案~カーボンニュートラルを見据えて~」が、WEB配信(ZOOMウェビナー)にて開催されました。

2050年カーボンニュートラルの実現に向けた温室効果ガス対策が、国際的な重要課題とされています。森林・林業分野では、二酸化炭素(CO2)の吸収・固定、木材利用による貢献が期待されています。

本シンポジウムは、カーボンニュートラルを見据え、持続可能な社会を目指す中で、森林の持つ可能性、森林と人との新たな関係構築について、企業や個人のこれからの行動や関わりに焦点を当てています。

2050年カーボンニュートラルの実現に向けた温室効果ガス対策が、国際的な重要課題とされています。森林・林業分野では、二酸化炭素(CO2)の吸収・固定、木材利用による貢献が期待されています。

本シンポジウムは、カーボンニュートラルを見据え、持続可能な社会を目指す中で、森林の持つ可能性、森林と人との新たな関係構築について、企業や個人のこれからの行動や関わりに焦点を当てています。

大変光栄なことに、基調講演に続く事例報告(4件)において、進和学園が推進する「いのちの森づくり」プロジェクトが、福祉事業による展開の事例としてご指名を賜りました。本取り組みを仲介して来た(株)研進の出縄貴史がパネリストとして登壇し、活動内容を紹介させて頂くと共にパネルディスカッションにも参加させて頂きました。

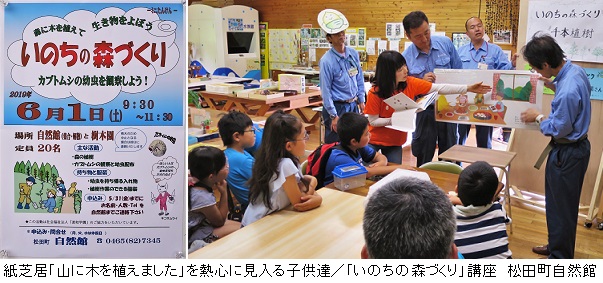

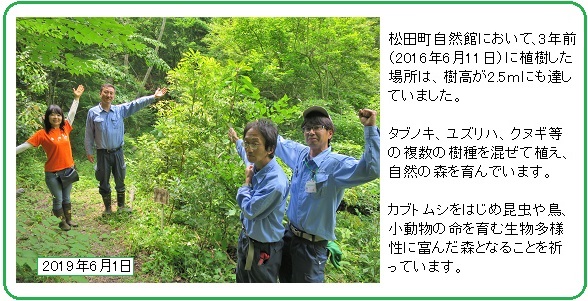

松田町自然館「自然観察行事/いのちの森づくり」(2019)

2019年6月1日(土)、松田町自然館(神奈川県足柄上郡)において、自然観察行事「いのちの森づくり」が開催されました。木を植えてカブトムシを育てようという試みで、3年連続で研進&進和学園スタッフが講師を務めさせて頂きました。

絵本「山に木を植えました」(注)を教材とした紙芝居に、子供達は身を乗り出して興味津々の様子でした。木を植えることが、虫や動物・魚、そして私達の命をも育むことを学ぶと共に、自然館の一画に広葉樹の苗木20本を実際に植える体験をして頂きました。

植樹を終えた後、子供達は、自然館からカブトムシの幼虫を譲り受け、育て方を教えてもらいました。木を植え、カブトムシの幼虫を目前として、自然の大切さや命の尊さを実感する貴重な機会となったのではないでしょうか?

植樹した苗木の生長を子供達の成長と重ねて見守りたいと思います。これらの苗木は、進和学園メンバーがドングリや木の実から大切に育てたもので、今回も、多くの皆様からの寄付金による進和学園「いのちの森づくり友の会」基金を活用して提供させて頂きました。

松田町自然館での一連の植樹活動は、館長の渡邊建雄様はじめ関係者の深いご理解ご支持の下、福祉・環境・教育の連携事例を蓄積しています。

絵本「山に木を植えました」(注)を教材とした紙芝居に、子供達は身を乗り出して興味津々の様子でした。木を植えることが、虫や動物・魚、そして私達の命をも育むことを学ぶと共に、自然館の一画に広葉樹の苗木20本を実際に植える体験をして頂きました。

植樹を終えた後、子供達は、自然館からカブトムシの幼虫を譲り受け、育て方を教えてもらいました。木を植え、カブトムシの幼虫を目前として、自然の大切さや命の尊さを実感する貴重な機会となったのではないでしょうか?

植樹した苗木の生長を子供達の成長と重ねて見守りたいと思います。これらの苗木は、進和学園メンバーがドングリや木の実から大切に育てたもので、今回も、多くの皆様からの寄付金による進和学園「いのちの森づくり友の会」基金を活用して提供させて頂きました。

松田町自然館での一連の植樹活動は、館長の渡邊建雄様はじめ関係者の深いご理解ご支持の下、福祉・環境・教育の連携事例を蓄積しています。

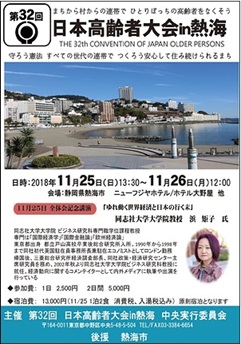

第32回日本高齢者大会 in 熱海/「いのちの森づくり」を報告!(2018)

日本高齢者大会中央実行委員会が主催する「第32回日本高齢者大会 in 熱海」が、2018年11月25日~26日の両日に開催されました。プログラムには、記念講演、学習講座(16企画)・分科会(9企画)・移動分科会(3コース)、夜の企画(合計:33)等が盛り込まれ、「まちから村から連帯でひとりぼっちの高齢者をなくそう/すべての世代の連帯でつくろう安心して住み続けられるまち」をスローガンに掲げ、全国から大勢の高齢者が集い盛況のイベントとなりました。

学習講座や分科会では、憲法、社会保障、原発、医療・介護、環境保全・・と多岐に亘るテーマが取り上げられました。第7分科会の「東京に、わがまちに高齢者は木を植えよう!」では、都心における緑化活動の必要性と意義、「森づくり」を通じた高齢者の社会参加等についての講演や報告を熱心に聴講、活発な質疑応答が交わされました。明日の日本と社会を築くために、高齢者の知恵と行動、活躍の場が期待されています。

大変光栄なことに、鈴木邦雄先生(国際生態学センター所長/前横浜国立大学学長)の基調講演に続く「報告」において、進和学園はじめ福祉施設が取り組む「いのちの森づくり」プロジェクトについてご披露申し上げる機会に恵まれました。

学習講座や分科会では、憲法、社会保障、原発、医療・介護、環境保全・・と多岐に亘るテーマが取り上げられました。第7分科会の「東京に、わがまちに高齢者は木を植えよう!」では、都心における緑化活動の必要性と意義、「森づくり」を通じた高齢者の社会参加等についての講演や報告を熱心に聴講、活発な質疑応答が交わされました。明日の日本と社会を築くために、高齢者の知恵と行動、活躍の場が期待されています。

大変光栄なことに、鈴木邦雄先生(国際生態学センター所長/前横浜国立大学学長)の基調講演に続く「報告」において、進和学園はじめ福祉施設が取り組む「いのちの森づくり」プロジェクトについてご披露申し上げる機会に恵まれました。

【第7分科会:東京に、わがまちに高齢者は木を植えよう!】

■基調講演:「木を植え、育て、未来を拓く~ふるさとの森づくりから」

鈴木邦雄(国際生態学センター所長/前横浜国立大学学長)

■報告1:「東京23区に木を植えよう~地球温暖化防止、防火・防災、高齢男性の孤立防止のため」

吉岡尚志(東京・森まち再生実行委員会 事務局長)

■報告2:「いのちの森づくり~福祉・環境・教育・労働の連携」

出縄貴史(株式会社研進 代表取締役)

■基調講演:「木を植え、育て、未来を拓く~ふるさとの森づくりから」

鈴木邦雄(国際生態学センター所長/前横浜国立大学学長)

■報告1:「東京23区に木を植えよう~地球温暖化防止、防火・防災、高齢男性の孤立防止のため」

吉岡尚志(東京・森まち再生実行委員会 事務局長)

■報告2:「いのちの森づくり~福祉・環境・教育・労働の連携」

出縄貴史(株式会社研進 代表取締役)

横浜南稜ロータリークラブ「卓話」に登壇~ いのちの森づくり ~(2016)

2016年4月28日、横浜南稜ロータリークラブ様の例会(ロイヤルホールヨコハマ)の「卓話」において、研進の出縄貴史が「どんぐりブラザーズと『いのちの森づくり』プロジェクト」と題してプレゼンターを務めさせて頂きました。

福祉・環境・教育・労働の連携を目指して、ドングリや木の実を集めて苗木を育て植樹活動を推進している進和学園をはじめとする障害者福祉施設(どんぐりブラザーズ)の連携取り組みを紹介させて頂きました。

3月の平塚ロータリークラブ様に続いて「卓話」をご依頼を賜り、誠に光栄なことと感謝申し上げます。「自然の森」が色々な種類の木々から成り立つように人間社会も個々人の個性を尊重してお互いに切磋琢磨しながら成長して行こう!という「共生」の願いを込めて、「森づくり」を通じた「人づくり」を目指す私共のささやかな試みが、少しでもご参考となれば幸いです。

福祉・環境・教育・労働の連携を目指して、ドングリや木の実を集めて苗木を育て植樹活動を推進している進和学園をはじめとする障害者福祉施設(どんぐりブラザーズ)の連携取り組みを紹介させて頂きました。

3月の平塚ロータリークラブ様に続いて「卓話」をご依頼を賜り、誠に光栄なことと感謝申し上げます。「自然の森」が色々な種類の木々から成り立つように人間社会も個々人の個性を尊重してお互いに切磋琢磨しながら成長して行こう!という「共生」の願いを込めて、「森づくり」を通じた「人づくり」を目指す私共のささやかな試みが、少しでもご参考となれば幸いです。

B&G財団「海を守る植樹教育事業・植樹リーダー研修会」

(2012~2016)

公益財団法人B&G(ブルーシー・アンド・グリーンランド)財団様主催による「海を守る植樹教育事業・植樹リーダー研修会」が、2016年4月25~27日の3日間に亘り開催され、進和学園(しんわルネッサンス&どんぐりハウス)が会場として利用されました。

本研修は、2012年度に始まり5回目となりますが、豊かな海を守るために森の大切さを子供達に伝え、ドングリから苗を育て植樹する体験型環境学習を推進して行く際に求められる知識やノウハウの修得を目的としています。今回は、全国から26名が参加されましたが、5年間で本研修を修了された植樹リーダーは約130名に及びます。

今回も、NPO法人国際ふるさとの森づくり協会(レナフォ)の髙野義武理事長及び国際生態学センターの林寿則研究員による講義と実践的な現場実習のプログラムが組まれ、中身の濃い研修となりました。個々人の知見や技量の拡充は勿論、交流を通じて育まれた参加者間のネットワークを活かした取り組みも期待されます。

本研修は、2012年度に始まり5回目となりますが、豊かな海を守るために森の大切さを子供達に伝え、ドングリから苗を育て植樹する体験型環境学習を推進して行く際に求められる知識やノウハウの修得を目的としています。今回は、全国から26名が参加されましたが、5年間で本研修を修了された植樹リーダーは約130名に及びます。

今回も、NPO法人国際ふるさとの森づくり協会(レナフォ)の髙野義武理事長及び国際生態学センターの林寿則研究員による講義と実践的な現場実習のプログラムが組まれ、中身の濃い研修となりました。個々人の知見や技量の拡充は勿論、交流を通じて育まれた参加者間のネットワークを活かした取り組みも期待されます。

私達は、会場提供及び苗木の栽培や植樹方法など、研修のサポート役を務めさせて頂きました。「青い海」と「緑の大地」を守り、自然との共生、青少年の健全育成を目指す意義ある事業に参画させて頂けることは、誠に光栄なことであり嬉しく思います。

平塚ロータリークラブ「卓話」に登壇~いのちの森づくり ~(2016)

2016年3月10日、平塚ロータリークラブ様の例会(グランドホテル神奈中)において、研進の出縄貴史がゲストとして招かれ、「どんぐりブラザーズといのちの森づくりプロジェクト」と題して卓話を担当させて頂きました。

【卓話内容:平塚ロータリークラブ週報第3040号

【卓話内容:平塚ロータリークラブ週報第3040号

平塚ロータリークラブ

ソーシャル・パワー・セッション(SPS)~ いのちの森づくり~(2013)

私達が推進する「いのちの森づくり」プロジェクトが、光栄なことに、ソーシャル・パワー・セッション(SPS)シリーズの第18回のテーマとして取り上げられました。

進和学園及び弊社スタッフがゲストスピーカーとして招かれ、福祉・環境・教育・労働の連携を目指す活動のプレゼンテーションに続いて、今後の展開を巡って熱心なワークショップが組まれ、貴重な意見交換と交流の場となりました。

進和学園及び弊社スタッフがゲストスピーカーとして招かれ、福祉・環境・教育・労働の連携を目指す活動のプレゼンテーションに続いて、今後の展開を巡って熱心なワークショップが組まれ、貴重な意見交換と交流の場となりました。

~ 株式会社HRインスティチュート様(主催者)のサイトより ~

■SPSとは?

1.世界を良くしたいと頑張っている人たちの活動を応援する

2.「今の自分にできることって何だろう? 」を考える

3.なにか一緒にできることをみつけて動き出す

■ゲストスピーカー

株式会社研進 川下 都志子さん

社会福祉法人 進和学園(どんぐりグループ) 須藤 求巳さん 大岩 秀幸さん

■実施概要

・日時 2013年6月1日(土)13:30~17:30(13:00開場)

・主催 株式会社HRインスティチュート(運営担当:東(あずま)・稲増・守屋・松岡)

・場所 ビジョンハウス表参道(東京原宿HRIオフィス)

・参加費 1,000円 参加費はすべてお招きした団体または関係者の皆さまへの支援金とさせて頂きます

・対象 NPO・NGOなどのソーシャル活動に興味のある学生・社会人

・定員 30名

■SPSとは?

1.世界を良くしたいと頑張っている人たちの活動を応援する

2.「今の自分にできることって何だろう? 」を考える

3.なにか一緒にできることをみつけて動き出す

■ゲストスピーカー

株式会社研進 川下 都志子さん

社会福祉法人 進和学園(どんぐりグループ) 須藤 求巳さん 大岩 秀幸さん

■実施概要

・日時 2013年6月1日(土)13:30~17:30(13:00開場)

・主催 株式会社HRインスティチュート(運営担当:東(あずま)・稲増・守屋・松岡)

・場所 ビジョンハウス表参道(東京原宿HRIオフィス)

・参加費 1,000円 参加費はすべてお招きした団体または関係者の皆さまへの支援金とさせて頂きます

・対象 NPO・NGOなどのソーシャル活動に興味のある学生・社会人

・定員 30名

「いのちの森づくり」ワールドカフェ(2010/2013)

■「いのちの森づくり」ワールドカフェ

一般社団法人働くしあわせプロジェクト主催の「いのちの森づくり」ワールドカフェが、2013年4月14日(日)、「自然堂」(川崎市麻生区・障害者就労移行支援事業所)において開催されました。カフェのようなリラックスした雰囲気の中で、対話を楽しみながら新たな未来や価値を創発する新スタイルの座談会です。

光栄なことに、研進の出縄貴史が、プレゼンターを務めさせて頂き、「福祉的就労」の底上げ策の一環として、障害者の自立支援及び環境保全への貢献、更には教育や労働(企業)との連携を目指す「いのちの森づくり」について披露させて頂きました。

■ユニバーサル・ワールドカフェ

ユニバーサル・ワールド・カフェ(UWC)本イベントは、一般社団法人「働くしあわせプロジェクト」が主催し、障害者雇用や福祉的就労の底上げに取り組んでいる方々や関心をお持ちの皆様が集うフランクな交流会です。

2010年10月17日、第2回の同企画(於、㈱UDジャパン-東京品川-)において、研進が進和学園「いのちの森づくり」活動をテーマにプレゼンターを務めました。「福祉・環境・労働及び教育」の連携を目指す取り組みの一端を紹介させて頂きました。このような場を通じて、新たな未来や価値を創出することが出来ればと願っています。

一般社団法人働くしあわせプロジェクト主催の「いのちの森づくり」ワールドカフェが、2013年4月14日(日)、「自然堂」(川崎市麻生区・障害者就労移行支援事業所)において開催されました。カフェのようなリラックスした雰囲気の中で、対話を楽しみながら新たな未来や価値を創発する新スタイルの座談会です。

光栄なことに、研進の出縄貴史が、プレゼンターを務めさせて頂き、「福祉的就労」の底上げ策の一環として、障害者の自立支援及び環境保全への貢献、更には教育や労働(企業)との連携を目指す「いのちの森づくり」について披露させて頂きました。

■ユニバーサル・ワールドカフェ

ユニバーサル・ワールド・カフェ(UWC)本イベントは、一般社団法人「働くしあわせプロジェクト」が主催し、障害者雇用や福祉的就労の底上げに取り組んでいる方々や関心をお持ちの皆様が集うフランクな交流会です。

2010年10月17日、第2回の同企画(於、㈱UDジャパン-東京品川-)において、研進が進和学園「いのちの森づくり」活動をテーマにプレゼンターを務めました。「福祉・環境・労働及び教育」の連携を目指す取り組みの一端を紹介させて頂きました。このような場を通じて、新たな未来や価値を創出することが出来ればと願っています。

ユニバーサル・ワールド・カフェ

JICA研修 アジア・アフリカからご視察(2008~2012)

JICA(国際協力機構)の研修(Rehabilitation of Degrated Lands in Asia and Afrika/アジア・アフリカの荒廃地の植生回復)の一環として、2012年11月13日、4ヶ国から6名の研修生の皆様をお迎えしました。

私達の「いのちの森づくり」プロジェクトのご視察は、5回目となります。JICAの委託を受けた国際生態学センターの皆様と共に、「しんわルネッサンス」及び「進和万田ホーム」の植樹事例、並びに「どんぐりハウス」での苗木の栽培状況をご覧頂きました。今回は、ドングリの「トロ箱づくり」や「ポット苗づくり」の実修にも時間を割き、充実したプログラムとなりました。

私達の「いのちの森づくり」プロジェクトのご視察は、5回目となります。JICAの委託を受けた国際生態学センターの皆様と共に、「しんわルネッサンス」及び「進和万田ホーム」の植樹事例、並びに「どんぐりハウス」での苗木の栽培状況をご覧頂きました。今回は、ドングリの「トロ箱づくり」や「ポット苗づくり」の実修にも時間を割き、充実したプログラムとなりました。

「ポット苗づくり」体験イベント

「よこすかキッズフェスティバル」~「ポット苗づくり」体験 ~(2025)

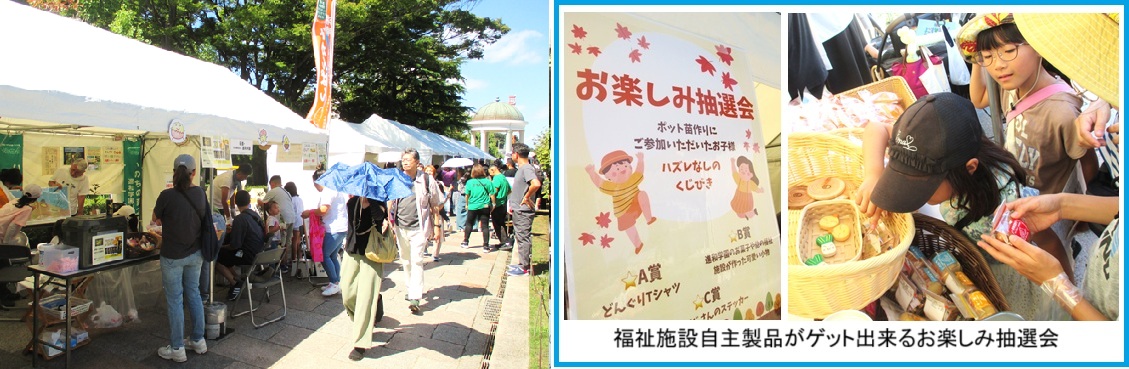

2025年9月21日(日)、横須賀市のヴェルニー公園において、「よこすかキッズフェスティバル」が開催されました。子供達のためのイベントで、各種の体験ブースやワークショップ、縁日、謎解きウオークラリー、キッチンカー・・と多彩な催しが用意されました。今年で3回目となりますが、前2回の三笠公園から、今回はヴェルニー公園に会場を移して実施されました。9月中旬となり猛暑は脱したものの気温32度の残暑厳しい陽気でしたが、大勢の家族連れで大盛況の賑わいとなりました。

私達は、本イベントを協賛されている地元企業の(株)建新様からのお声掛けにより、今回もポット苗づくり」体験コーナー(無料)を設営させて頂きました。初めに、2~3組のご家族(5~10名)を対象に、絵本「山に木を植えました」(作:スギヤマカナヨ/監修:畠山重篤)を「紙芝居」風にアレンジして披露し、木を植えることの大切さを説明します。山の木々や森が動物達の命を育み、雨水が山の栄養を川から海に運ぶ過程で、虫や鳥や魚といった多くの命の支えていること。そして、私達人間も山や海の幸から栄養を得て生きていること。山と海は繋がり、私達の生活にも深く係わっていることを学びます。

ドングリや木の実から苗木を育てて植樹を行う「いのちの森づくり」プロジェクトは、19年目、これまでに出荷した苗木は約39万本に及びます。横須賀市の湘南国際村めぐりの森では、福祉施設の森づくりチーム「どんぐりブラザーズ」が、植樹・育樹活動に励んでいます。横須賀市とは、有難いご縁に恵まれ、障害のある方達の社会参加にも繋がる貴重な機会となっています。

「ポット苗づくり」では、アカガシ(ドングリの木)、マンリョウ、ナンテンの3種類の幼苗(1年生苗木)をお好みに応じてポットに移し替える作業を体験頂きました。自ら作ったポット苗は、ご自宅で育てるためにお持ち帰り頂くことも出来ます。150個用意したポットは全て利用される賑わいでした。小さな可愛い苗木の栽培を通じて、子供達に自然の大切さや命の尊さを感じて頂けたら幸いです。

「ポット苗づくり」では、アカガシ(ドングリの木)、マンリョウ、ナンテンの3種類の幼苗(1年生苗木)をお好みに応じてポットに移し替える作業を体験頂きました。自ら作ったポット苗は、ご自宅で育てるためにお持ち帰り頂くことも出来ます。150個用意したポットは全て利用される賑わいでした。小さな可愛い苗木の栽培を通じて、子供達に自然の大切さや命の尊さを感じて頂けたら幸いです。

苗木や資材に要する費用は、建新様からの「いのちの森づくり」へのご協賛により賄われます。子供達の情操教育及び障害者の工賃還元にも貢献出来る意義深い催事でした。

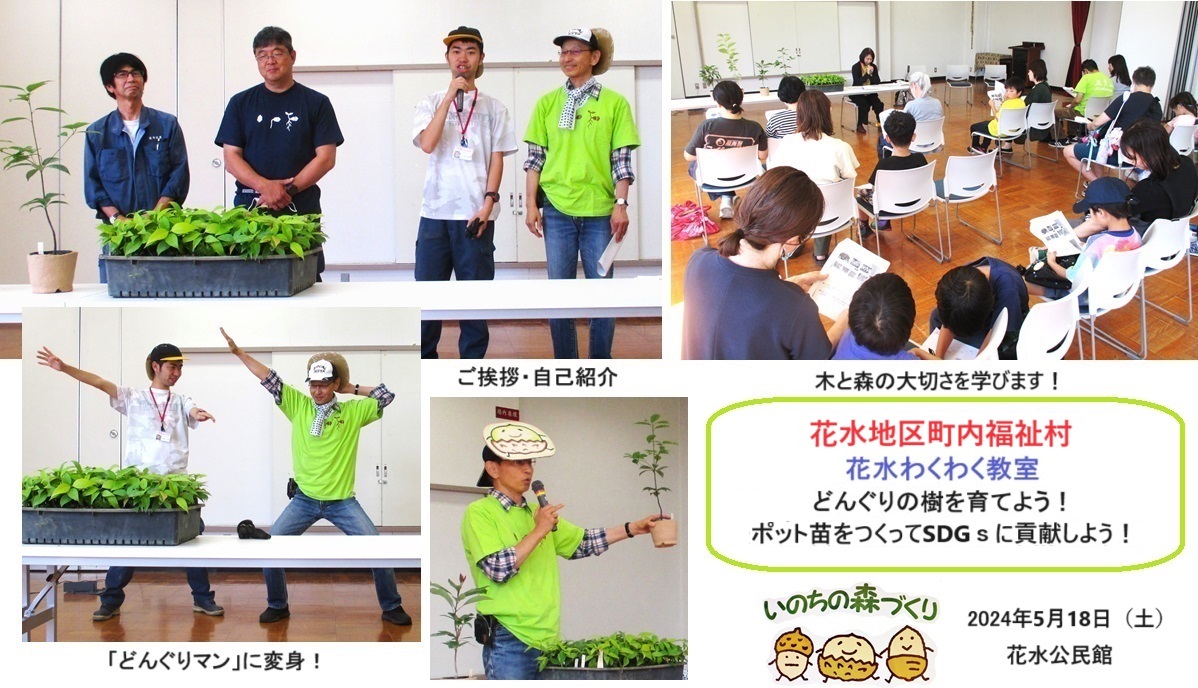

【同種の取り組み】

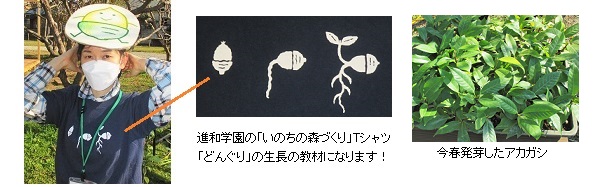

花水地区の小学2年生を中心に保護者の方も含めて20名が参加しました。冒頭、講義形式で、木や森の基礎知識を学びました。木の種類(広葉樹・針葉樹/常緑樹・落葉樹)をはじめ「自然の森」の役割として、光合成(二酸化炭素吸収)や地盤形成等の環境保全・防災に加え、SDGs(持続可能な開発目標)にも及ぶ内容です。小学校低学年の皆さんには、ちょっと難しかったかもしれませんが、とても熱心に聴いて頂きました。

その後、2班に分かれて、①ポット苗づくり体験 ②桃浜公園(花水公民館に隣接)の樹木調べ を行いました。「ポット苗づくり」は、テーブル2台を用意し、アラカシ、タブノキ、ヤマザクラ、マンリョウの4種類の幼苗を育苗箱から1本づつポットへ移す作業を体験して頂きました。皆さん、夢中で作業を行い200個のポット苗が出来上がりました。

ポット苗は、各自、お好きな樹種・本数をご自宅に持ち帰り育てて頂くこととしました。数年後、生長した苗木を持ち寄り、ご一緒に植樹する計画も立てたいと思います。

その後、2班に分かれて、①ポット苗づくり体験 ②桃浜公園(花水公民館に隣接)の樹木調べ を行いました。「ポット苗づくり」は、テーブル2台を用意し、アラカシ、タブノキ、ヤマザクラ、マンリョウの4種類の幼苗を育苗箱から1本づつポットへ移す作業を体験して頂きました。皆さん、夢中で作業を行い200個のポット苗が出来上がりました。

ポット苗は、各自、お好きな樹種・本数をご自宅に持ち帰り育てて頂くこととしました。数年後、生長した苗木を持ち寄り、ご一緒に植樹する計画も立てたいと思います。

にのみや・どんぐりの森プロジェクト(2021)

2021年11月20日(土)、神奈川県中郡二宮町の東京大学果樹園跡地(みらいはらっぱ)において、「にのみや・どんぐりの森プロジェクト」が開催されました。エコフェスタにのみや実行委員会が主催し、二宮町と環境づくりフォーラム(注)が共催、NPO法人「農ある暮らしを広める会」他が協力、国土緑化推進機構(緑の募金子どもたちの未来の森づくり事業)の助成を受けて実施する小学生向けの体験型イベントです。

①どんぐりの土おろし(育苗箱へ蒔く作業)②「森のめぐみのクリスマスリース」作りに、小学生約40名が参加しました。大変光栄なことに、「いのちの森づくり」を推進する進和学園&研進にご相談頂き、①について研進スタッフが講師を務めさせて頂きました。

①どんぐりの土おろし(育苗箱へ蒔く作業)②「森のめぐみのクリスマスリース」作りに、小学生約40名が参加しました。大変光栄なことに、「いのちの森づくり」を推進する進和学園&研進にご相談頂き、①について研進スタッフが講師を務めさせて頂きました。

(注)環境づくりフォーラム:二宮町の様々な環境団体で構成するフォーラム(町民活動)で、2006年に発足し未来に繋がる町の環境イベントを実践しています。

まずは、「どんぐり」(アカガシ、シラカシ、アラカシ、スダジイの4種類を用意)を観察。大きさや形も違う「どんぐり」に子供達は興味津々!「最初に根が出て、春になると芽が出ます。根と芽はどんぐりの何処から出て来るかな?」今春、発芽したアカガシの苗の様子も見てもらいました。3年間育てたポット苗とも見比べて、一粒のドングリが大きく生長することをイメージしてもらいます。葉の形や色艶も違っています。

「自然の森は色々な種類が混ざり合っている。仲の良いものだけ集めても駄目。人間社会も同じ・・」という故 宮脇昭先生(横浜国大名誉教授)の言葉も紹介し、生物多様性の意義にも触れました。地球温暖化の原因である二酸化炭素(CO2)を吸収し命を守ってくれる「自然の森」の大切さについて、子供達は、熱心に耳を傾けてくれました。5班に分かれて「どんぐりの土おろし」を実際に行ってもらいましたが、ワイワイガヤガヤと賑やかに作業を体験して頂きました。

②の「森のめぐみのクリスマスリース」作りも、講師の先生のご指導の下、各自が個性豊かなリース作りに挑戦!楽しい一時を過ごしました。進和学園から、リースの素材となるクズやサツマイモのツルを提供させて頂きました。

今回の体験を通じて、子供達が豊かな情操を育み、自然の大切さや命の尊さを学ぶ機会として頂ければ幸いです。

【イベント案内チラシ】

「自然の森は色々な種類が混ざり合っている。仲の良いものだけ集めても駄目。人間社会も同じ・・」という故 宮脇昭先生(横浜国大名誉教授)の言葉も紹介し、生物多様性の意義にも触れました。地球温暖化の原因である二酸化炭素(CO2)を吸収し命を守ってくれる「自然の森」の大切さについて、子供達は、熱心に耳を傾けてくれました。5班に分かれて「どんぐりの土おろし」を実際に行ってもらいましたが、ワイワイガヤガヤと賑やかに作業を体験して頂きました。

②の「森のめぐみのクリスマスリース」作りも、講師の先生のご指導の下、各自が個性豊かなリース作りに挑戦!楽しい一時を過ごしました。進和学園から、リースの素材となるクズやサツマイモのツルを提供させて頂きました。

今回の体験を通じて、子供達が豊かな情操を育み、自然の大切さや命の尊さを学ぶ機会として頂ければ幸いです。

【イベント案内チラシ】

学生団体Varietas様/「ポット苗づくり」&ワークショップ(2015)

2015年7月4日、大学生に障害者と触れる機会を提供する学生団体Varietas様との連携による「ポット苗づくり」イベント&障害福祉ワークショップを開催しました。

午前中は、進和学園が推進する「いのちの森づくり」における「ポット苗づくり」作業の体験を通じて、進和学園メンバーと交流。午後は、私共からのプレゼンテーションに基づき、障害福祉の現状や課題について考え、質疑応答・意見交換を行いました。

学生の皆さん以外に、特例子会社の社長、就労支援事業所の職員、大企業の社員の皆様も参加されていたこともあり、障害のある方々との関わり方や雇用の在り様、福祉施設の役割等、実態を踏まえた問題意識に基づき、かなり専門的な事項についても踏み込んだワークショップとなりました。

今後も、障害者福祉や就労支援現場から積極的に発信し、多くの皆様と情報・意見交換する場を設けて参りたいと思います。

午前中は、進和学園が推進する「いのちの森づくり」における「ポット苗づくり」作業の体験を通じて、進和学園メンバーと交流。午後は、私共からのプレゼンテーションに基づき、障害福祉の現状や課題について考え、質疑応答・意見交換を行いました。

学生の皆さん以外に、特例子会社の社長、就労支援事業所の職員、大企業の社員の皆様も参加されていたこともあり、障害のある方々との関わり方や雇用の在り様、福祉施設の役割等、実態を踏まえた問題意識に基づき、かなり専門的な事項についても踏み込んだワークショップとなりました。

今後も、障害者福祉や就労支援現場から積極的に発信し、多くの皆様と情報・意見交換する場を設けて参りたいと思います。

丸の内朝大学の皆様をお迎えして(2014)

朝はビジネスパーソンにとって貴重な自由時間。出勤前の時間に学べる「丸の内朝大学」は、2009年春の開講から延1万人以上が参加され、新入社員から定年間近の役員さんまで同じ目線で共に考え、共に体を動かして暮らしや人生そして社会にもグッドシフトを起こしています。

2014年10月26日(日)、今日は貴重な休日ですが、「丸の内朝大学」のウエルフェアプロデューサークラス(講師:羽塚順子氏)の皆様を進和学園にお迎えして、「ポット苗づくり」体験実習を中心としたフィールドワークを開催しました。

私達が推進する「いのちの森づくり」は、福祉・環境・教育・労働の連携を目標に掲げ、本物の森(自然の森)の再生を、障害者の働き甲斐や生き甲斐に繋げ、自立就労支援を目指すものです。

この日は、ドングリの幼苗をポットに移し替える野外実習を、進和学園メンバーと交流しながら体験頂きました。また、私共のコア業務であるホンダ車部品組立及び新事業の農産物加工場「湘南工房」等の取り組みを紹介、日本の障害者福祉の現状と課題についてもご説明申し上げました。午後は、高齢重度障害者の入所介護施設「はばたき進和」をご視察頂きました。

「丸の内朝大学」受講者の皆様にご来訪頂けたことは、誠に光栄なことと感謝申し上げます。この日の体験と私共の活動から、何かを感じて頂き、少しでもご参考となれば幸いです。

2014年10月26日(日)、今日は貴重な休日ですが、「丸の内朝大学」のウエルフェアプロデューサークラス(講師:羽塚順子氏)の皆様を進和学園にお迎えして、「ポット苗づくり」体験実習を中心としたフィールドワークを開催しました。

私達が推進する「いのちの森づくり」は、福祉・環境・教育・労働の連携を目標に掲げ、本物の森(自然の森)の再生を、障害者の働き甲斐や生き甲斐に繋げ、自立就労支援を目指すものです。

この日は、ドングリの幼苗をポットに移し替える野外実習を、進和学園メンバーと交流しながら体験頂きました。また、私共のコア業務であるホンダ車部品組立及び新事業の農産物加工場「湘南工房」等の取り組みを紹介、日本の障害者福祉の現状と課題についてもご説明申し上げました。午後は、高齢重度障害者の入所介護施設「はばたき進和」をご視察頂きました。

「丸の内朝大学」受講者の皆様にご来訪頂けたことは、誠に光栄なことと感謝申し上げます。この日の体験と私共の活動から、何かを感じて頂き、少しでもご参考となれば幸いです。

「里山BONSAI」ワークショップ

日清製粉グループ様 「里山BONSAI」ワークショップに参画!(2023)

2023年7月5日(水)、日清製粉グループ様において、「里山BONSAI」ワークショップが開催されました。本企画は、株式会社環境ビジネスエージェンシー様がコーディネートされ、進和学園で育てた苗木を使ってBONSAIをつくるワークショップとなっており7年連続となります。コロナ禍により3年間は、WEB(オンライン)により実施されましたが、今回、会議室に集合された約30名に加え、WEB利用により他拠点から約20名の社員の皆様が参加されました。

環境ビジネスエージェンシー代表の鈴木敦子様のプレゼンテーションに続いて、弊社の出縄貴史より、進和学園はじめ福祉施設(どんぐりブラザーズ)が取り組む「いのちの森づくり」プロジェクトについて紹介させて頂きました。本企画の講師にご指名頂くのは3回目であり、誠に光栄なことと感謝申し上げます。

私達は、故 宮脇昭先生(横浜国大名誉教授)のご指導の下、苗木の栽培から植樹・育樹に取り組み、17年目を迎えています。福祉・環境・教育・労働(企業)の連携を通じて、障害のある方達の就労機会の拡充を目指し、Decent Work(働き甲斐のある人間らしい仕事)を追求する取り組みの一端をご案内申し上げました。

環境ビジネスエージェンシー代表の鈴木敦子様のプレゼンテーションに続いて、弊社の出縄貴史より、進和学園はじめ福祉施設(どんぐりブラザーズ)が取り組む「いのちの森づくり」プロジェクトについて紹介させて頂きました。本企画の講師にご指名頂くのは3回目であり、誠に光栄なことと感謝申し上げます。

私達は、故 宮脇昭先生(横浜国大名誉教授)のご指導の下、苗木の栽培から植樹・育樹に取り組み、17年目を迎えています。福祉・環境・教育・労働(企業)の連携を通じて、障害のある方達の就労機会の拡充を目指し、Decent Work(働き甲斐のある人間らしい仕事)を追求する取り組みの一端をご案内申し上げました。