各種講演・セミナー(福祉関係)

東京都北区障害者就労支援フェア(2024)

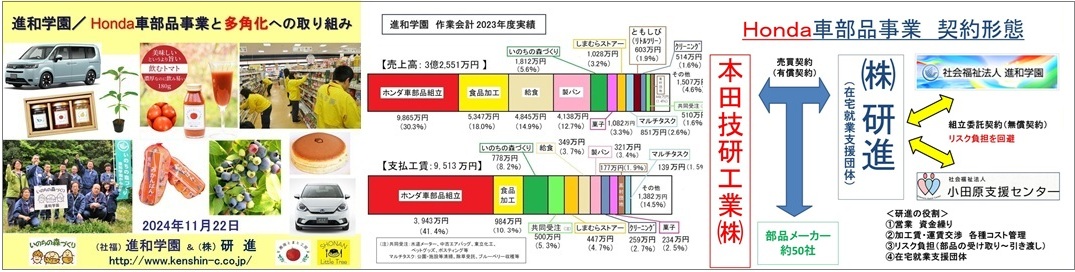

本来、企業への就労、雇用促進を目指していますが、今回、福祉的就労分野も含めて多様な働き方を学びたいとのご希望から、講師のご依頼を頂いたものです。研進が仲介する進和学園におけるホンダ車部品事業をはじめ、作業種の多角化の取り組みを紹介させて頂きました。但し、私共の取り組みも試行錯誤の連続で、決して完成した成功事例と胸を張れるものではありません。私達を取り巻く環境は激しく変化しており、安住は禁物です。常にプラス思考で挑戦し続けて行かねばなりません。

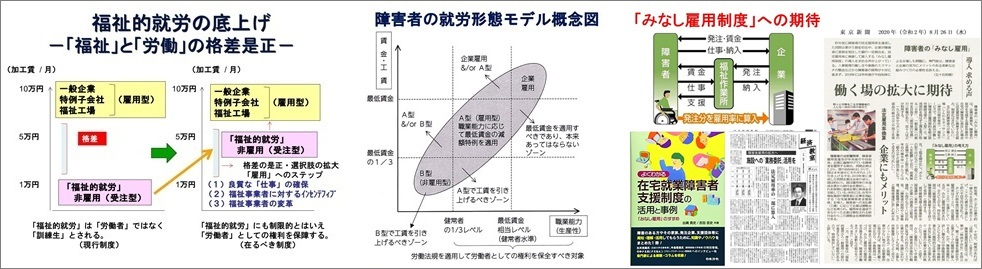

プレゼンテーションでは、直近の作業会計決算における売上高や支給工賃といった具体的な数字もご披露して、観念的ではなく、なるべく実践的な内容とするよう努めました。今後、どのような分野に活路を見出して行けば良いか?また、福祉的就労現場からの問題意識や現行制度に係る提言(特に、「みなし雇用制度」の導入)も含めて、私見を述べさせて頂きました。少しでもご参考として頂ければ幸いです。

プレゼンテーションでは、直近の作業会計決算における売上高や支給工賃といった具体的な数字もご披露して、観念的ではなく、なるべく実践的な内容とするよう努めました。今後、どのような分野に活路を見出して行けば良いか?また、福祉的就労現場からの問題意識や現行制度に係る提言(特に、「みなし雇用制度」の導入)も含めて、私見を述べさせて頂きました。少しでもご参考として頂ければ幸いです。

変化を好まぬ保守的な福祉業界も、競争原理を導入することに伴い淘汰される時代を迎えています。予てより指摘されている「福祉」と「雇用(労働)」の連携を加速し、直接雇用は勿論ですが、福祉的就労の拡充を通じて多様な就労機会を創出する必要があります。障害者法定雇用率(現行2.5%)は、2026年度には2.7%に引き上げられますが、雇用率ありきの数字合わせによる雇用のミスマッチを助長することがあってはなりません。「雇用」の質が問われます。

障害のある方々が、能力を最大限発揮して「ディーセント・ワーク(Decent Work:働き甲斐のある人間らしい仕事)」を実現すること、「ウェルビーイング(Well-being)」を追求することが求められています。

【資料】

障害のある方々が、能力を最大限発揮して「ディーセント・ワーク(Decent Work:働き甲斐のある人間らしい仕事)」を実現すること、「ウェルビーイング(Well-being)」を追求することが求められています。

【資料】

神奈川県職業能力開発協会様ご視察会(2024)

2024年2月9日(金)、神奈川県職業能力開発協会様主催により、県内企業及び事務局の19名の皆様に、福祉工場「しんわルネッサンス」をご視察頂きました。同協会は、職業能力開発促進法に基づいて設置された法人で、国や県と連携し、県内企業や団体の従業員の職業能力の開発・向上を図る様々な事業を推進されています。

今回、自社内(会員企業内)での障害者の雇用促進、雇用主側の準備や職場内の整備について学び、ヒントを得たいとのご希望から、私共の福祉的就労の現場をご視察頂いたものです。

企業等における障害者の直接雇用と福祉施設を利用する方々の就労については、「労働」と「福祉」を規定する法制度が異なり、障害程度や職業能力にも差がありますが、両分野の連携や格差の是正の必要性が指摘されています。「福祉から雇用へ」というキャリアアップが叫ばれる一方で、企業に就職した障害者が定着出来ずに退職してしまう「雇用のミスマッチ」も問題となっています。障害のある方々に対する支援については、福祉事業所が培って来た経験やノウハウを企業の障害者雇用に活かすという視点は有効と思われ、企業の皆様に真摯にご視察頂きましたことは、誠に光栄なことと感謝申し上げます。私共の取り組みが少しでもご参考となれば幸いです。

本年4月から、障害者差別禁止法により「合理的配慮」が義務付けられ、また、障害者法定雇用率も2.5%(現行2.3%)に引き上げられます。2年後には2.7%への改定も決定されています。障害者雇用の実践は、企業の社会的責任(CSR)及びSDGs(持続可能な開発目標)の観点からも避けて通れない課題となっています。

今回、自社内(会員企業内)での障害者の雇用促進、雇用主側の準備や職場内の整備について学び、ヒントを得たいとのご希望から、私共の福祉的就労の現場をご視察頂いたものです。

企業等における障害者の直接雇用と福祉施設を利用する方々の就労については、「労働」と「福祉」を規定する法制度が異なり、障害程度や職業能力にも差がありますが、両分野の連携や格差の是正の必要性が指摘されています。「福祉から雇用へ」というキャリアアップが叫ばれる一方で、企業に就職した障害者が定着出来ずに退職してしまう「雇用のミスマッチ」も問題となっています。障害のある方々に対する支援については、福祉事業所が培って来た経験やノウハウを企業の障害者雇用に活かすという視点は有効と思われ、企業の皆様に真摯にご視察頂きましたことは、誠に光栄なことと感謝申し上げます。私共の取り組みが少しでもご参考となれば幸いです。

本年4月から、障害者差別禁止法により「合理的配慮」が義務付けられ、また、障害者法定雇用率も2.5%(現行2.3%)に引き上げられます。2年後には2.7%への改定も決定されています。障害者雇用の実践は、企業の社会的責任(CSR)及びSDGs(持続可能な開発目標)の観点からも避けて通れない課題となっています。

一方、福祉的就労の底上げも喫緊の課題であり、市場に通ずる自主製品の開発・販売、企業からの良質な仕事の受注や「施設外就労(企業内就労)」にも尽力しています。「労働」と「福祉」に跨る「民福連携(民間と福祉の連携)」の一層の強化が求められています。

「三田評論」(慶応義塾機関誌)2018年12月号・座談会

慶應義塾の機関誌「三田評論」2018年12月号は、特集として「障害と社会」を採り上げ、座談会「これからの障害者雇用を考える」を掲載しています。同大学の中島隆信教授(商学部)の司会により、障害者団体、企業、社会保険労務士及び福祉施設に関与する4名が招かれ、障害者雇用について忌憚のない意見を交わしました。大変光栄なことに、研進の出縄貴史が座談会に参加させて頂きました。

研進が進和学園の窓口会社として永年に亘り仲介して来たホンダ車部品事業等を事例に挙げながら、福祉的就労の現場からの問題意識や現行制度・施策への提言を含め述べさせて頂きました。参加された皆様は、各々のお立場からの視点と説得力に富んだお話をされ、大いに触発され勉強となりました。

研進が進和学園の窓口会社として永年に亘り仲介して来たホンダ車部品事業等を事例に挙げながら、福祉的就労の現場からの問題意識や現行制度・施策への提言を含め述べさせて頂きました。参加された皆様は、各々のお立場からの視点と説得力に富んだお話をされ、大いに触発され勉強となりました。

<座談会の主な内容>

①障害者雇用数の増加とその歪み

②「福祉」と「雇用」のあいだで

③企業からのチャレンジ

④障害者の長所を伸ばす雇用

⑤法定雇用率をどう考えるか

⑥「みなし雇用」の意義

⑦インセンティブを上げる施策

⑧柔軟な制度設計は可能か

⑨施設外就労の重要さ

⑩社会とのつながりを持つには

座談会内容:

「三田評論ONLINE」(2018年12月号)

①障害者雇用数の増加とその歪み

②「福祉」と「雇用」のあいだで

③企業からのチャレンジ

④障害者の長所を伸ばす雇用

⑤法定雇用率をどう考えるか

⑥「みなし雇用」の意義

⑦インセンティブを上げる施策

⑧柔軟な制度設計は可能か

⑨施設外就労の重要さ

⑩社会とのつながりを持つには

座談会内容:

「三田評論ONLINE」(2018年12月号)

神奈川県立秦野曽屋高校 ゲスト講師(2010~2024)

神奈川県立秦野曽屋高校では、福祉・ボランティア教育に注力されており、「総合的な探求(学習)の時間」等において研進・進和学園にお声掛け頂いています。同校生徒の皆さんが、授業から何かを感じ、更に思慮を深めて人間的な成長に繋げる機会として頂ければ幸いです。

■「障がい者福祉」概論(2021~2024年度)

■「障がい者福祉」概論(2021~2024年度)

2021~2024年度の1年生を対象とした「総合的な探求の時間」の選択授業の中で、4年連続で「障がい者福祉」の概論について、研進の出縄貴史が講師を務めました。

2021年度は14名、2022年度は13名、2023年度は35名、2024年度は26名の生徒さんに受講頂きました。進和学園が取り組むホンダ車部品組立、農産品加工、製パン・菓子類、地元スーパーでの施設外就労や「いのちの森づくり」等の具体的な事例も紹介しながら、以下の教材に基づき解説し質疑応答を行いました。

2021年度は14名、2022年度は13名、2023年度は35名、2024年度は26名の生徒さんに受講頂きました。進和学園が取り組むホンダ車部品組立、農産品加工、製パン・菓子類、地元スーパーでの施設外就労や「いのちの森づくり」等の具体的な事例も紹介しながら、以下の教材に基づき解説し質疑応答を行いました。

■多様性と共生/働くことの意義(2014年5月15日)

秦野曽屋高校 ゲスト講師

研進の出縄貴史が講師を務めさせて頂き、参加した2年生13名の皆さんと、下記テーマについて一緒に考えました。

【テーマ】

1.「自然の森」から学ぶ多様性(ダイバーシティー)と「共生」の在り方

宮脇昭先生(横浜国大名誉教授)の次のメッセージを紹介し、その意義

を考えました。

「自然の森は色々な種類が混ざり合っている。仲の良いものだけ集めて

も駄目。人間社会も同じ。混ぜる。混ぜる。混ぜる!」

「共生とは、仲良しクラブではない。競争しながら少し我慢して共に生きること!」

2.働くことの意義~仕事の報酬とは何か?人生の成功とは何か?~

田坂広志著「人生の成功とは何か」(2005/PHP研究所)より、①勝者の思想 ②達成の思想 ③成長の思想 という

思想の深化について紹介。

【テーマ】

1.「自然の森」から学ぶ多様性(ダイバーシティー)と「共生」の在り方

宮脇昭先生(横浜国大名誉教授)の次のメッセージを紹介し、その意義

を考えました。

「自然の森は色々な種類が混ざり合っている。仲の良いものだけ集めて

も駄目。人間社会も同じ。混ぜる。混ぜる。混ぜる!」

「共生とは、仲良しクラブではない。競争しながら少し我慢して共に生きること!」

2.働くことの意義~仕事の報酬とは何か?人生の成功とは何か?~

田坂広志著「人生の成功とは何か」(2005/PHP研究所)より、①勝者の思想 ②達成の思想 ③成長の思想 という

思想の深化について紹介。

■「働くことの意義」(2010年6月17日)

同校1年生約40名の皆さんに受講頂きました。研進の出縄貴史が講師を務め、障害者の皆さんの働く姿や「いのちの森づくり」プロジェクトの具体例を挙げながら、「働くことの意義」について考えました。

同校1年生約40名の皆さんに受講頂きました。研進の出縄貴史が講師を務め、障害者の皆さんの働く姿や「いのちの森づくり」プロジェクトの具体例を挙げながら、「働くことの意義」について考えました。

平塚ロータリークラブ「卓話」に登壇~福祉的就労の現状と課題 ~(2021)

2021年11月25日、平塚ロータリークラブ様の例会(グランドホテル神奈中)において、研進の出縄貴史がゲストとして招かれ、「福祉的就労の現状と課題」をテーマとして卓話を担当させて頂きました。

同会の週報「HIRATSUKA R.C. WEEKLY」にその要旨が掲載されています。

【卓話内容:平塚ロータリークラブ週報第3338号】

同会の週報「HIRATSUKA R.C. WEEKLY」にその要旨が掲載されています。

【卓話内容:平塚ロータリークラブ週報第3338号】

平塚ロータリークラブ

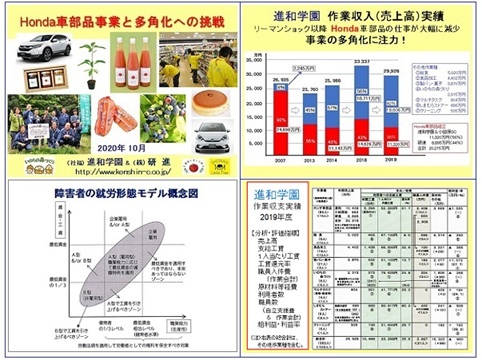

とちぎセルプ・ステップアップ研修(2020)

2020年10月14日、とちぎセルプセンター主催「ステップアップ研修 会計管理・コスト管理を学ぶ(施設管理者対象)」が開催されました。新型コロナウイルス感染拡大を踏まえ、ZOOMによるWEB会議で行われ、栃木県の福祉施設を中心に19名の皆様が参加されました。

マザーネス代表の羽塚順子様のコーディネートにより、誠に光栄なことに研進の出縄貴史が講師を務めさせて頂きました。研進が、進和学園はじめ連携福祉施設と協働で取り組む「いのちの森づくり」や「施設外就労(企業内就労)」による事業の多角化に伴う収支管理の視点から、実例と具体的な数字を挙げて説明申し上げました。先進的であるとか好事例ということではなく、私共が日々直面している問題や試行錯誤から、福祉的就労分野に共通する課題を浮き彫りにするためのアプローチです。会計管理やコスト管理については、栃木県中小企業同友会の会計士の方が専門的な立場からお話しされました。

マザーネス代表の羽塚順子様のコーディネートにより、誠に光栄なことに研進の出縄貴史が講師を務めさせて頂きました。研進が、進和学園はじめ連携福祉施設と協働で取り組む「いのちの森づくり」や「施設外就労(企業内就労)」による事業の多角化に伴う収支管理の視点から、実例と具体的な数字を挙げて説明申し上げました。先進的であるとか好事例ということではなく、私共が日々直面している問題や試行錯誤から、福祉的就労分野に共通する課題を浮き彫りにするためのアプローチです。会計管理やコスト管理については、栃木県中小企業同友会の会計士の方が専門的な立場からお話しされました。

自主製品の開発販売、あるいは業務請負において、障害者の就労支援に際しては、環境変化に臨機に対応しつつ「目標工賃」を確保して持続可能な事業を営む必要があります。そのためには、「売上高、工賃支給額、一人当たり工賃、工賃還元率、職員人件費、固定費等その他経費、粗利益、利益率・・」といった様々な指標を総合的かつ客観的に分析し、課題の洗出しと今後の対策を継続して検討して行くことが求められます。

特に、本研修では、いわゆる「作業会計」から職員人件費の一部を充当することを可能とする「良質な仕事」の確保と、それを促す施策・制度面の今後の拡充(企業への発注奨励策/「みなし雇用制度」の導入)に向けた問題提起と私見を披露させて頂きました。本研修が、少しでも皆様のご参考となれば幸甚です。

特に、本研修では、いわゆる「作業会計」から職員人件費の一部を充当することを可能とする「良質な仕事」の確保と、それを促す施策・制度面の今後の拡充(企業への発注奨励策/「みなし雇用制度」の導入)に向けた問題提起と私見を披露させて頂きました。本研修が、少しでも皆様のご参考となれば幸甚です。

進和学園におけるホンダ車部品事業をはじめ、農産品加工、地元スーパーでの施設外就労や「いのちの森づくり」の事例を紹介、福祉的就労現場における問題意識と我が国の障害者福祉制度が抱える課題、並びに今後の施策への提言等を解説し質疑を交わしました。

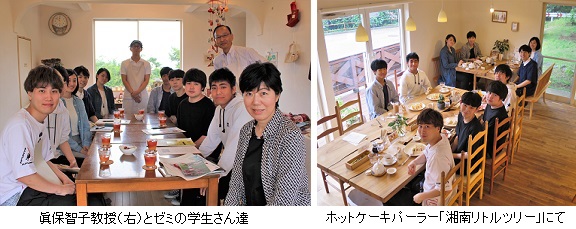

学生の皆さんには熱心に参加頂き、眞保教授にも適宜コメントを頂戴して、障害のある方々が働き甲斐を感じて一定の処遇を得て自立するために、今後、如何なる対応が求められるかを考えました。

約1時間半のゼミを終えて、「ともしびショップ湘南平」の1階で私共が運営するホットケーキパーラー「湘南リトルツリー」でランチを取りながら交流し、楽しい一時を過ごしました。

これから社会に羽ばたく学生の皆さんには、既成概念に捕らわれない広い視野と柔軟な思考から物事の本質を見極め、社会の「在るべき姿」を追求して行って頂きたいと思います。

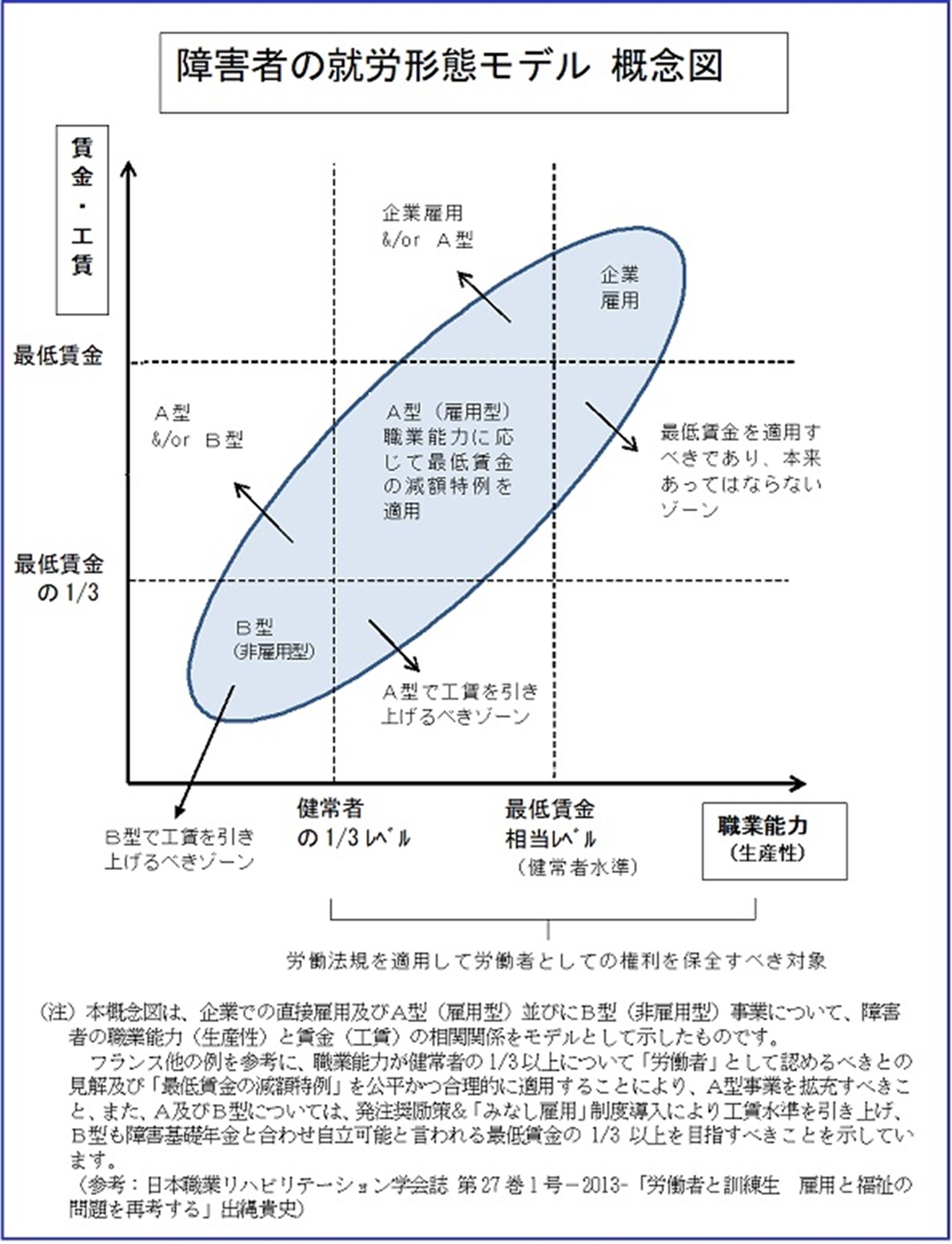

【当日配布した資料の一部(右)】

職業能力(生産性)と賃金・工賃の相関関係を「就労形態モデル」として示しています。「雇用(労働)」と「非雇用(福祉)」の格差を是正し、労働施策と福祉施策の連携・融合を図る必要があります。

学生の皆さんには熱心に参加頂き、眞保教授にも適宜コメントを頂戴して、障害のある方々が働き甲斐を感じて一定の処遇を得て自立するために、今後、如何なる対応が求められるかを考えました。

約1時間半のゼミを終えて、「ともしびショップ湘南平」の1階で私共が運営するホットケーキパーラー「湘南リトルツリー」でランチを取りながら交流し、楽しい一時を過ごしました。

これから社会に羽ばたく学生の皆さんには、既成概念に捕らわれない広い視野と柔軟な思考から物事の本質を見極め、社会の「在るべき姿」を追求して行って頂きたいと思います。

【当日配布した資料の一部(右)】

職業能力(生産性)と賃金・工賃の相関関係を「就労形態モデル」として示しています。「雇用(労働)」と「非雇用(福祉)」の格差を是正し、労働施策と福祉施策の連携・融合を図る必要があります。

JICA他研修/海外より視察団 (しまむらストアー等)(2013~2018)

詳しくはこちら ⇒ 「しまむらストアー:海外からご視察団(2013~2018)

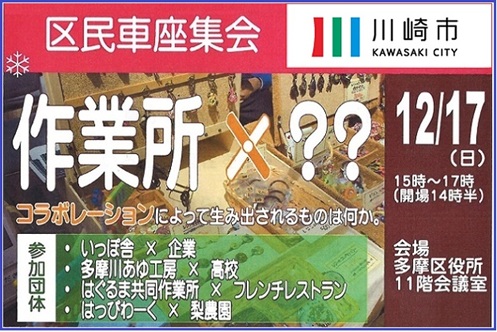

川崎市区民車座集会に参加/民間と福祉の連携事例を発表!(2017)

川崎市では、福田紀彦市長が市政運営の基本姿勢として掲げる「対話」と「現場主義」に基づき、月1回程度、区民車座集会を開催しています。

2017年12月17日(日)、川崎市多摩区役所において「障害のある人もない人も認め合い共に暮らせる多摩区」というテーマで、第32回区民車座集会が開催され、福田市長を囲んで地元の福祉施設4法人が各々の活動を発表、また、連携した取り組みを行っている企業・団体他がコメンテーターとして招かれました。

地域活動支援センター「いっぽ舎」様は、総合光学メーカーのトップ企業HOYA株式会社様の「アイシティecoプロジェクト」(コンタクトレンズの空ケースを販売店で回収・リサイクルする活動)に利用される福祉施設によるノベルティ製造の実績を発表されました。本取り組みは、研進が仲介する「民福連携」(民間と福祉の連携)の一つで、2010年からこれまでに25件が成約し、障害のある方々の働き甲斐や工賃確保にも繋がっています。

地元福祉施設の方々と共にコメンテーターとして登壇させて頂いた研進スタッフから、「いっぽ舎」様との連携に加え、研進が仲介する民福連携事例(下記参照)の取り組みを紹介させて頂きました。このような有意義な機会にお声掛け頂きましたことは大変光栄なことであり、私共の取り組みが福祉的就労の拡充に向け少しでもご参考となれば幸いです。

【研進が仲介する主な民福連携事例】

①ホンダ車部品組立:今年、44年目を迎える(社)進和学園及び(社)小田原支援センターにおけるコア事業。Honda様

の親身なるご指導の下、「ものづくり」を通じた「働く喜び」「役立つ喜び」を分かち合っています。

②いのちの森づくり:宮脇昭先生(横浜国大名誉教授)が提唱される「その土地本来の木による本物(自然)の森」を再生

する活動。ドングリや木の実から苗木を育て各所で植樹・育樹を実践。福祉・環境・教育の連携に加え、CSR(企業の社

会的責任)とも連動した取り組みを目指しています。「どんぐりブラザーズ」(福祉施設約10法人)を組織し「森づく

り」に励んでいます。

③湘南とまと工房:進和学園の農産物加工品(湘南トマト、みかん等からジュース、ピューレ、ジャム等製造)の販売促進

を担っています。「湘南とまと工房」ブランド(商標登録)で「楽天市場店」(通販)や有名店舗との連携を進めていま

す。

④スーパー施設外就労:平塚の有名スーパー「しまむら」様における「施設外就労」及び自主製品販売を実施、地域密着の

民福連携事例を推進しています。(2010年度より開始、2016年から進和学園に移管)

⑤おやつで社会貢献:進和学園他福祉施設約10法人「おやつシスターズ」の自信作を、Honda様を中心に社内販売・利用

を仲介しています。

(注)障害者雇用促進法における発注企業への国からの助成・特例調整金が、Honda様及び「しまむら」様に支給されてい

ます。夫々、本邦自動車メーカー及びスーパー業界で日本初の事例となります。

2017年12月17日(日)、川崎市多摩区役所において「障害のある人もない人も認め合い共に暮らせる多摩区」というテーマで、第32回区民車座集会が開催され、福田市長を囲んで地元の福祉施設4法人が各々の活動を発表、また、連携した取り組みを行っている企業・団体他がコメンテーターとして招かれました。

地域活動支援センター「いっぽ舎」様は、総合光学メーカーのトップ企業HOYA株式会社様の「アイシティecoプロジェクト」(コンタクトレンズの空ケースを販売店で回収・リサイクルする活動)に利用される福祉施設によるノベルティ製造の実績を発表されました。本取り組みは、研進が仲介する「民福連携」(民間と福祉の連携)の一つで、2010年からこれまでに25件が成約し、障害のある方々の働き甲斐や工賃確保にも繋がっています。

地元福祉施設の方々と共にコメンテーターとして登壇させて頂いた研進スタッフから、「いっぽ舎」様との連携に加え、研進が仲介する民福連携事例(下記参照)の取り組みを紹介させて頂きました。このような有意義な機会にお声掛け頂きましたことは大変光栄なことであり、私共の取り組みが福祉的就労の拡充に向け少しでもご参考となれば幸いです。

【研進が仲介する主な民福連携事例】

①ホンダ車部品組立:今年、44年目を迎える(社)進和学園及び(社)小田原支援センターにおけるコア事業。Honda様

の親身なるご指導の下、「ものづくり」を通じた「働く喜び」「役立つ喜び」を分かち合っています。

②いのちの森づくり:宮脇昭先生(横浜国大名誉教授)が提唱される「その土地本来の木による本物(自然)の森」を再生

する活動。ドングリや木の実から苗木を育て各所で植樹・育樹を実践。福祉・環境・教育の連携に加え、CSR(企業の社

会的責任)とも連動した取り組みを目指しています。「どんぐりブラザーズ」(福祉施設約10法人)を組織し「森づく

り」に励んでいます。

③湘南とまと工房:進和学園の農産物加工品(湘南トマト、みかん等からジュース、ピューレ、ジャム等製造)の販売促進

を担っています。「湘南とまと工房」ブランド(商標登録)で「楽天市場店」(通販)や有名店舗との連携を進めていま

す。

④スーパー施設外就労:平塚の有名スーパー「しまむら」様における「施設外就労」及び自主製品販売を実施、地域密着の

民福連携事例を推進しています。(2010年度より開始、2016年から進和学園に移管)

⑤おやつで社会貢献:進和学園他福祉施設約10法人「おやつシスターズ」の自信作を、Honda様を中心に社内販売・利用

を仲介しています。

(注)障害者雇用促進法における発注企業への国からの助成・特例調整金が、Honda様及び「しまむら」様に支給されてい

ます。夫々、本邦自動車メーカー及びスーパー業界で日本初の事例となります。

全Aネット研修会「中間的就労の場への仕事の発注促進策について」(2017)

NPO法人就労継続支援A型事業所全国協議会(全Aネット)及び(公)全国重度障害者雇用事業所協会が主催する研修会が、2017年2月28日、参議院議員会館において開催されました。「働きづらい人に良質な仕事を!」と題し、テーマとして「中間的就労の場への仕事の発注促進策について」を取り上げ約50名が参加しました。

村木太郎様(全国シルバー人材センター事業協会専務理事)を座長として、中島隆信先生(慶応大学教授)、内藤晃様(光明会・明朗塾常務理事)と共に、研進(進和学園の営業窓口会社)の出縄貴史が発題者を務めさせて頂きました。

研進からは、中核事業としてのホンダ車部品組立加工や地元スーパーとの連携に基づく施設外就労等の実績を踏まえ、障害者雇用促進法における「在宅就業障害者支援制度/特例調整金等」の可能性を展望し、「民需」における発注促進策についての問題意識及び提言を述べさせて頂きました。

村木太郎様(全国シルバー人材センター事業協会専務理事)を座長として、中島隆信先生(慶応大学教授)、内藤晃様(光明会・明朗塾常務理事)と共に、研進(進和学園の営業窓口会社)の出縄貴史が発題者を務めさせて頂きました。

研進からは、中核事業としてのホンダ車部品組立加工や地元スーパーとの連携に基づく施設外就労等の実績を踏まえ、障害者雇用促進法における「在宅就業障害者支援制度/特例調整金等」の可能性を展望し、「民需」における発注促進策についての問題意識及び提言を述べさせて頂きました。

特に、企業における障害者の直接雇用に加えて、発注/業務委託(請負)形態の場合も発注企業の法定雇用率の一部に加算する「みなし雇用制度」の導入の必要性を指摘させて頂きました。

このような有意義な研修会の場で、発表・議論の機会を得ましたことは、誠に光栄なことと感謝申し上げます。障害者の一般就労のみならず、福祉施設で働く障害者の自立・就労支援についても実効性ある制度・施策の拡充が切望されています。

【研修会案内】

このような有意義な研修会の場で、発表・議論の機会を得ましたことは、誠に光栄なことと感謝申し上げます。障害者の一般就労のみならず、福祉施設で働く障害者の自立・就労支援についても実効性ある制度・施策の拡充が切望されています。

【研修会案内】

神奈川県中小企業家同友会/障害者就労に係わる学習会(2014)

営業窓口会社(株)研進との分業と協業が事業運営の大きな特徴となっています。

私共が関係する障害者就労の取り組みを学習会のご視察先として選定頂きましたことは、誠に光栄なことであり嬉しく思い

ます。企業における障害者の直接雇用に加え、福祉施設をはじめ地域との連携に基づく企業の社会的責任や共生の在り方を考

える際のご参考として頂ければ幸いです。

私共が関係する障害者就労の取り組みを学習会のご視察先として選定頂きましたことは、誠に光栄なことであり嬉しく思い

ます。企業における障害者の直接雇用に加え、福祉施設をはじめ地域との連携に基づく企業の社会的責任や共生の在り方を考

える際のご参考として頂ければ幸いです。

第6回 川崎市障害者雇用セミナー(2014)

2014年2月19日、川崎市主催(後援:神奈川労働局・神奈川県他)の掲題セミナーが、川崎市役所第4庁舎において開催されました。主に、中小企業事業主や人事総務担当の方を対象に「雇用の可能性を考えよう、答えはある!/ハンディのあるなしにかかわらず、混ざり合う価値観を」をテーマとするセミナーに大勢が集い盛況の賑わいとなりました。

福田紀彦川崎市長のご挨拶に続いて、第1部は、須藤シンジ氏(NPO法人ピープルデザイン研究所)、田中勉氏(株式会社エイチエスエー)による基調講演が組まれました。「多様性」に焦点を当て障害者雇用のみならず日本の現代社会をより良くするための意識改革の重要性を、各氏の体験や実践を通じて喚起させる貴重な内容を聴講。第2部は、3つのテーマ毎に分科会が開かれ、障害者雇用に関する理解を深める絶好の機会となりました。

光栄なことに、研進の石井輝美が司会を仰せつかると共に、事務局の一端を担わせて頂きました。また、「雇用」に加えて「福祉的就労」の底上げが必要であるとの視点から、企業への発注奨励策を活用した地元有名スーパー「しまむらストアー」との連携事例(施設外就労)に係わる弊社資料(注)を提供させて頂きました。

福田紀彦川崎市長のご挨拶に続いて、第1部は、須藤シンジ氏(NPO法人ピープルデザイン研究所)、田中勉氏(株式会社エイチエスエー)による基調講演が組まれました。「多様性」に焦点を当て障害者雇用のみならず日本の現代社会をより良くするための意識改革の重要性を、各氏の体験や実践を通じて喚起させる貴重な内容を聴講。第2部は、3つのテーマ毎に分科会が開かれ、障害者雇用に関する理解を深める絶好の機会となりました。

光栄なことに、研進の石井輝美が司会を仰せつかると共に、事務局の一端を担わせて頂きました。また、「雇用」に加えて「福祉的就労」の底上げが必要であるとの視点から、企業への発注奨励策を活用した地元有名スーパー「しまむらストアー」との連携事例(施設外就労)に係わる弊社資料(注)を提供させて頂きました。

中央大学総合政策学部・ゲスト講師(2009~2013)

中央大学総合政策学部の特任助教・山田雅穂先生の授業「障害者の雇用・就労政策と福祉政策」において、2009年より毎年秋に、研進の出縄貴史が、そして、2013年度は石井輝美も参加しゲスト講師を務めさせて頂きました。

山田先生は、この分野において優れた研究を蓄積されている若手研究者のお一人です。

山田先生は、この分野において優れた研究を蓄積されている若手研究者のお一人です。

■2013年12月6日

福祉施設で働く障害者の「労働者性」の問題(雇用と福祉の格差)を指摘し、2013年8月の日本職業リハビリテーション学会での寄稿テーマ「企業への発注奨励策を活用した施設外就労モデルの構築」について、私達が取り組む具体的な事例を紹介。

理論と実践の両面から、学生の皆さんと自由闊達な質疑応答を行いました。

福祉施設で働く障害者の「労働者性」の問題(雇用と福祉の格差)を指摘し、2013年8月の日本職業リハビリテーション学会での寄稿テーマ「企業への発注奨励策を活用した施設外就労モデルの構築」について、私達が取り組む具体的な事例を紹介。

理論と実践の両面から、学生の皆さんと自由闊達な質疑応答を行いました。

■2012年12月5日

次の3点について、現場からの問題意識を解説、1~3年生約20名が履修し、本質を突いた質疑も為され充実した授業となりました。

(1)福祉的就労現場の現状と課題

(2)自立可能な福祉的就労を目指して(研進・進和学園の取り組みから)

(3)企業における障害者就労拡充の取り組み

福祉政策と労働政策との二元論から脱し、両者の連携・融合が求められていますが、学生の皆さんには、広い視野から柔軟な思考を巡らし、現代社会が抱える課題に勇気をもって取り組んで頂きたいと思います。

次の3点について、現場からの問題意識を解説、1~3年生約20名が履修し、本質を突いた質疑も為され充実した授業となりました。

(1)福祉的就労現場の現状と課題

(2)自立可能な福祉的就労を目指して(研進・進和学園の取り組みから)

(3)企業における障害者就労拡充の取り組み

福祉政策と労働政策との二元論から脱し、両者の連携・融合が求められていますが、学生の皆さんには、広い視野から柔軟な思考を巡らし、現代社会が抱える課題に勇気をもって取り組んで頂きたいと思います。

2012(第25回)全県経営研究集会・分科会「障害者福祉」

2012年11月21日、神奈川県中小企業家同友会主催の「2012(第25回)全県経営研究集会」が、ホテルラポール千寿閣(相模原市)において開催されました。「進化する企業をめざして」をメインテーマに、吉村紙業(株)代表取締役の橋本久美子氏の基調報告並びに6つの分科会が組まれ、約300名が集う盛況の集会となりました。

大変光栄なことに、研進の出縄貴史が第5分科会「障害者福祉」の報告者を務めさせて頂きました。福祉的就労の現状と課題を踏まえ、私共が手掛けるホンダ車部品事業を中心に福祉的就労の拡充を目指す「いのちの森づくり」プロジェクト、企業・専門家との連携取り組み等を紹介、障害者雇用やCSR(企業の社会的責任)を全うする際に重要と思われる事項をご披露させて頂きました。分科会にご参加頂いた皆様に、少しでもご参考となれば幸いです。

大変光栄なことに、研進の出縄貴史が第5分科会「障害者福祉」の報告者を務めさせて頂きました。福祉的就労の現状と課題を踏まえ、私共が手掛けるホンダ車部品事業を中心に福祉的就労の拡充を目指す「いのちの森づくり」プロジェクト、企業・専門家との連携取り組み等を紹介、障害者雇用やCSR(企業の社会的責任)を全うする際に重要と思われる事項をご披露させて頂きました。分科会にご参加頂いた皆様に、少しでもご参考となれば幸いです。

「障がい者と関わるお仕事フェス」(2012)

「障害者と関わるお仕事紹介フェス実行委員会」主催の本イベントが、2012年9月9日、大田区産業プラザで開催されました。大学生が運営主体となり、障害者福祉に関心のある学生を主な対象とするセミナーです。ご縁あって講師の一人として研進の出縄貴史が参加させて頂きました。

当日は、大学1年生から社会人まで約30名が集い、障害者の生活介護、余暇活動支援、特別支援学校、就労・雇用支援等幅広い「仕事」についての情報提供を大変熱心に聴講されました。交流会も合わせ活発な意見交換の場となり、有意義な機会となりました。

この分野に関心を有し、これから従事される若い皆さんには、既成の概念に囚われず「日本の福祉を変える!」との志を抱いて挑戦して頂きたいと思います。

当日は、大学1年生から社会人まで約30名が集い、障害者の生活介護、余暇活動支援、特別支援学校、就労・雇用支援等幅広い「仕事」についての情報提供を大変熱心に聴講されました。交流会も合わせ活発な意見交換の場となり、有意義な機会となりました。

この分野に関心を有し、これから従事される若い皆さんには、既成の概念に囚われず「日本の福祉を変える!」との志を抱いて挑戦して頂きたいと思います。

障がい者と関わるお仕事フェス

2012年9月9日

(大田区産業プラザ)

千葉県主催・経営者養成研修 ~ 「しんわルネッサンス」ご視察 ~(2011)

2011年10月21日、千葉県健康福祉部障害福祉課主催の福祉事業者向け経営者養成研修の一環として、「しんわルネッサンス」の活動をご視察頂きました。企業と福祉の連携モデル事例として、私共が推進するホンダ車部品事業を選定頂いたものであり、①研進と進和学園における分業と協業 ②雇用型・非雇用型等の多機能・混在職場 ③ISO9001認証に基づく品質保証と工程管理 といった諸点を中心に、障害者就労支援の現場をご覧頂きました。

また、私共の問題意識を踏まえ、福祉的就労者の「労働者性」、仕事の確保に向けての発注奨励促進策(みなし雇用制度、特例調整金・報奨金等)、福祉事業者の意識変革の必要性等について提言させて頂きました。

行政主催の研修プログラムの視察先及び講師をご依頼頂きましたことは、誠に光栄なことであり、少しでもお役に立てれば幸いです。

また、私共の問題意識を踏まえ、福祉的就労者の「労働者性」、仕事の確保に向けての発注奨励促進策(みなし雇用制度、特例調整金・報奨金等)、福祉事業者の意識変革の必要性等について提言させて頂きました。

行政主催の研修プログラムの視察先及び講師をご依頼頂きましたことは、誠に光栄なことであり、少しでもお役に立てれば幸いです。

福祉・教育業界 先進事例視察セミナー2011(主催:船井総研)

(株)船井総合研究所主催の掲題セミナーが、 2011年9月12~13日の両日に亘り開催され、 ①デイサービス ②介護付有料老人ホーム&保育園 ③障害者福祉サービス ④幼稚園 の4ヶ所を、約40名の皆様がご視察されました。

その内、障害者福祉サービスのご視察先(9月13日)として、社会福祉法人進和学園「しんわルネッサンス」を選定頂きました。研進は、プレゼンテーションを担い、私共が推進するホンダ車部品事業並びに「いのちの森づくり」プロジェクトを中心にご案内申し上げました。

先進事例として、私共が手掛ける事業をご指名頂きましたことは、誠に光栄なことであり、少しでもご参考となれば幸いです。

その内、障害者福祉サービスのご視察先(9月13日)として、社会福祉法人進和学園「しんわルネッサンス」を選定頂きました。研進は、プレゼンテーションを担い、私共が推進するホンダ車部品事業並びに「いのちの森づくり」プロジェクトを中心にご案内申し上げました。

先進事例として、私共が手掛ける事業をご指名頂きましたことは、誠に光栄なことであり、少しでもご参考となれば幸いです。

「在宅就業障害者支援制度」の現状と課題(寄稿・発表)(2009)

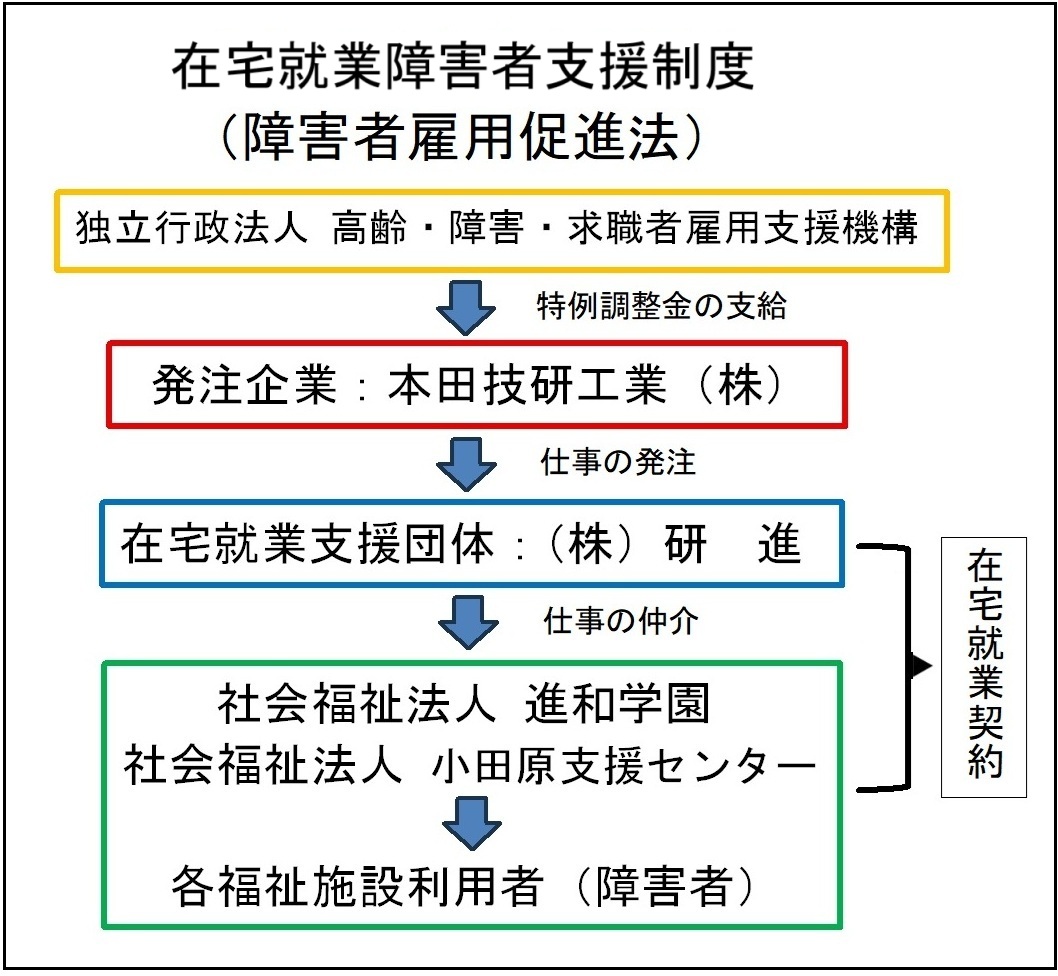

障害者雇用促進法に基づく「在宅就業障害者支援制度」は、自宅での在宅就業以外に、一定の条件を満たした福祉施設で働く障害者に、企業が「仕事」を発注した場合に当該企業に助成金(特例調整金・報奨金)が支給される制度です。障害者の所得対策・自立支援を推進する上で、本制度の活用が期待されています。

研進も、2008年度に「在宅就業支援団体」として厚生労働省に登録し、同制度を活用した取り組みを行っていますが、(株)研進の須藤亮が、本制度の現状と課題について取り纏め、下記の機会に寄稿・発表しました。

■日本財団助成「社会福祉公開講座」

・日程:2009年9月12日(土)

・場所:日本財団ビル(東京都港区)

■日本職業リハビリテーション学会第37回(近畿)大会

・日程:2009年8月21日(金)

・場所:神戸学院大学ポートアイランドキャンパス

■日本財団助成「社会福祉公開講座」

・日程:2009年9月12日(土)

・場所:日本財団ビル(東京都港区)

■日本職業リハビリテーション学会第37回(近畿)大会

・日程:2009年8月21日(金)

・場所:神戸学院大学ポートアイランドキャンパス

日本財団助成事業「社会福祉公開講座」(2009)

本講座(主催:NPO法人福祉ネットこうえん会)が、2009年6~9月に全国6ヵ所(福井、岩手、岡山、熊本、東京、大阪)で開催されました。その内、岩手と東京の両会場において、研進より下記の通り事例発表を行いました。

■岩手県一関市(7月10日/いつくし園)

演題:福祉的就労の底上げを目指して

(発表者:出縄貴史)

■東京都港区(9月12/日本財団ビル)

演題:福祉施設における「在宅就業障害者支援制度」の

現状と課題 (発表者:須藤 亮)

■岩手県一関市(7月10日/いつくし園)

演題:福祉的就労の底上げを目指して

(発表者:出縄貴史)

■東京都港区(9月12/日本財団ビル)

演題:福祉施設における「在宅就業障害者支援制度」の

現状と課題 (発表者:須藤 亮)

平成20年度 障がいのある方たちの自立生活セミナー(2008)

2008年11月25日、横浜市青葉区社会福祉協議会主催の掲題セミナー(親子で学ぶ自立生活セミナー)において、横浜市議会議員の山崎誠氏と共に(株)研進の出縄貴史が講師を務めさせて頂きました。

研進からは「自立への挑戦・就労の場を創出」と題して、日頃の取り組みと問題意識についてご披露させて頂きました。

研進からは「自立への挑戦・就労の場を創出」と題して、日頃の取り組みと問題意識についてご披露させて頂きました。

シンポジウム「就労系事業に課せられた今後の課題」(2007)

(財)日本知的障害者福祉協会・日中活動支援部会・福祉工場分科会主催のシンポジウムが、2007年9月28日、新横浜国際ホテルにおいて開催されました。

障害者自立支援法が施行され、旧体系から新体系への事業移行が徐々に進む中、経営上の問題も含め就労系事業が抱える諸課題について論議されました。

シンポジストの一人として(株)研進の出縄貴史が参加し「福祉と労働の連携/福祉的就労の底上げ策」と題する発表・提言を行いました。

障害者自立支援法が施行され、旧体系から新体系への事業移行が徐々に進む中、経営上の問題も含め就労系事業が抱える諸課題について論議されました。

シンポジストの一人として(株)研進の出縄貴史が参加し「福祉と労働の連携/福祉的就労の底上げ策」と題する発表・提言を行いました。