2011(平成23)年度の情報・トピックスを掲載します。

.jpg)

福祉施設で働く障害者の平均月額工賃は、12,000円台と低水準にあり、官公需の優先発注や企業からの仕事の発注促進の必要性が指摘されています。有難いことに、このたび、神奈川県平塚土木事務所主催の国道134号線沿道の防砂林・防潮林の植樹において、進和学園栽培の苗木400本を優先発注頂きました。

2012年3月26日、平塚土木事務所並びに地元自治会の皆様と協力して、深根・直根性のタブノキ等その土地本来の樹種を選定して松林の合間に植樹を行いました。松林のみの単植林の弱点を補強し、津波等の災害に対しても効果を発揮する植栽方法です。私共が推進する「いのちの森づくり」が、行政のご理解とご支援により障害者の自立・就労支援に加えて、環境や防災に活かされることは、この上ない喜びです。平塚土木事務所はじめ関係の皆様に心より感謝申し上げます。

「湘南の森」の皆様は、地元の神奈川県湘南地区をはじめ、荒れてしまった森林の再生活動を進めておられます。このたび、「湘南の森」の皆様にご指導を頂き、私共の「いのちの森づくり」プロジェクトにおいて貴重な経験と実績を積むことが出来ました。

■湘南平の森IMG_3429.jpg)

神奈川県の景勝地50選にも指定されている湘南平(平塚市)は、場所によって管理されずに放置され、里山の景観を失いつつありました。「湘南の森」の皆様が、里山再生のための間伐や草刈りを地道に行い、漸く植樹を行う段階にこぎ着けました。

2012年3月24日、私達の代表も参加して広葉樹の苗木100本を植樹しました。進和学園が栽培した苗木を、学園の「いのちの森づくり基金」を活用して寄贈させて頂きました。

湘南平は、進和学園の「ともしびショップ」(喫茶・土産店)もあるお馴染みの場所ですが、私達のホームグラウンドともいえる地元の植樹活動が実現したことを大変嬉しく思います。

「湘南の森」活動報告(2012.3.24)

■「Present Tree from 熱海の森」

.jpg)

2012年3月14日と21日の2回、NPO法人環境リレーションズ研究所主催の「Present Tree from 熱海の森」の保全活動に参加しました。「湘南の森」の皆様のご指導を受け、「熱海の森」(静岡県熱海市)を目指して約30分の登山、苗木及び鹿ネット等の機材を皆で分担して運搬します。結構きつい道則でしたが、両日共に天候に恵まれ雄大な海洋を見下ろす素晴らしい景観に、疲れも吹き飛ぶ爽快気分!

現地は、元々は人の手が入った豊かな里山でしたが、長い間、放置されて荒れてしまいました。植栽予定地の斜面に、進和学園が栽培したクヌギやイロハモミジの苗木を合わせて150本を植樹。1本づつ鹿ネットを施し、鹿の食害を防止します。皆で協力して計画通り作業を行いました。

■丹沢ヤビツ峠植樹祭

2012年3月11日、全国森林インストラクター神奈川会主催の丹沢ヤビツ峠植樹祭に参加。林業の衰退や鹿害により、大山・丹沢山系の森も荒れてしまい、保全対策が求められています。今回、「湘南の森」の皆様のお導きにより、丹沢ヤビツ峠の植樹活動への参加が実現しました。

ところが、この日、現地は雪景色・・、どうなるか心配でしたが、インストラクターの方々の親身なご指導を受けて、雪かきをしつつ170本の苗木を植樹することが出来ました。進和学園がドングリから育てたクヌギやコナラの苗木も含まれています。

道具や苗木を運ぶ雪道登山、鹿から苗木を守る鹿ネットの設置と初めての経験でしたが、貴重な勉強の場となりました。

まさかの雪中植樹/「工房どんぐりすと」様のブログ

神奈川県の開成町長を4期務められた露木順一様が、2012年3月13日、進和学園をご視察されました。ホンダ車部品事業及び「いのちの森づくり」を中心に、関連施設を巡って頂き学園の利用者、職員とも親しく交流を図って頂きました。

神奈川県の開成町長を4期務められた露木順一様が、2012年3月13日、進和学園をご視察されました。ホンダ車部品事業及び「いのちの森づくり」を中心に、関連施設を巡って頂き学園の利用者、職員とも親しく交流を図って頂きました。

露木様は、NHK記者を経て開成町長に就任、地方自治の充実に尽力、内閣府の地方分権改革推進委員会の委員に任命される等の実績を挙げ、前回の統一地方選挙では神奈川県知事にも立候補されました。「無所属・草の根/現場主義」を掲げて活動されています。

進和学園の就労及び生活介護事業の現場に足を運んで頂き、福祉行政や環境問題に関連する貴重な意見交換を通じて、示唆に富んだご助言を頂きました。

2012年3月10日、東京(ベルサール新宿)において、郵便不正事件で無罪が確定した村木厚子様(厚生労働省元局長)が国から得た賠償金約3,000万円を元にした基金創設を報告するキックオフ会が開かれました。

2012年3月10日、東京(ベルサール新宿)において、郵便不正事件で無罪が確定した村木厚子様(厚生労働省元局長)が国から得た賠償金約3,000万円を元にした基金創設を報告するキックオフ会が開かれました。

賠償金は、累犯障害者支援で先進的な取り組みを蓄積している長崎県の社会福祉法人「南高愛隣会」(コロニー雲仙)に寄付され、同会が中心になり「共生社会を創る愛の基金」を創設。障害を抱える累犯者の社会復帰支援や刑事司法制度の見直しに活用されます。

当日は、「罪を犯した障害者の支援のあり方について」と題するシンポジウムが組まれ、大勢の参加者が熱心に傾聴、会場は大きな拍手に包まれました。村木厚子様の志及び基金創設にご尽力された「南高愛隣会」の田島良昭理事長はじめ関係各位の取り組みに、心より敬意を表すると共に、微力ながら弊社も本基金を応援して参りたいと思います。

東日本大震災からの復興を見据えた「いのちを守る森の防潮堤」を被災地沿岸部に創ろうというプロジェクトがスタートしました。横浜国立大学の宮脇昭名誉教授の発案により、震災で出たガレキを有効活用して土と混ぜたマウンドを築き、深く根を張る土地本来の樹木を植樹して、永続的な防災林を形成しようという取り組みです。

「いのちを守る森の防潮堤推進東北協議会」(会長:日置道隆氏)が結成され、東北産のドングリや木の実から苗木を育てる活動も始まりました。研進・進和学園も同協議会のメンバーとして東北復興に向けた苗木栽培・植樹活動に積極的に参画して参ります。

いのちを守る森の防潮堤~東日本大震災復興~You Tube

■いのちを守る森の防潮堤プロジェクト推進シンポジウム 2012年3月3日、仙台の東北福祉大学において開催されたシンポジウムは、災害から私達の生命と心と財産を守る防災・環境保全林を東北の被災地に創造しようとする計画の実現を目指して開催されました。

2012年3月3日、仙台の東北福祉大学において開催されたシンポジウムは、災害から私達の生命と心と財産を守る防災・環境保全林を東北の被災地に創造しようとする計画の実現を目指して開催されました。

宮脇昭先生、リチャード・ポット教授(ドイツ・ハノーバー大学)の講演及び自治体より南相馬市、岩沼市、大槌町、浦安市の首長に加え、民間企業からもシンポジストが登壇し、熱を帯びた議論に約1,000人の聴衆は大きな拍手を送りました。

東日本大震災からの復興と鎮魂の願いが、様々な制約を乗り越えて本プロジェクトを前進させることを祈って止みません。

当日参加された フィトセラピスト・池田明子先生のブログ

![いのちを守る森の防潮堤(イメージ図) 120303_picture1[1].jpg](/img/uploads/9/120303_picture1[1].jpg)

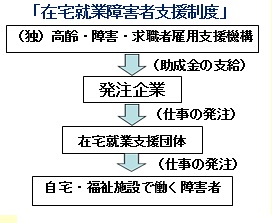

2012年3月1日、名古屋市(センチュリー豊田ビル)にて全国「在宅就業支援活動機関・団体等」交流・勉強会が開催されました。厚生労働省の委託を受けた「バーチャルメディア工房ぎふ」様のご尽力により実現し、当日は厚生労働省職業安定局の担当官も同席され、約20名の参加者が活発な意見交換を行いました。

「在宅就業就業障害者支援制度」は、自宅もしくは福祉施設で働く障害者に仕事を発注した企業に対して助成を行う「企業に対する発注奨励策」として期待されながら、広く活用されていないのが現状です。本制度の普及に向けた啓発及び課題の洗い出しが求められており、研進においてもホンダ車部品事業への本制度の適用実績を踏まえ、制度の改善・見直し提案を行っています。この勉強会でも、弊社の提言内容がタタキ台となり、特に、年間支払工賃105万円の基準が高過ぎること、団体としてのメリットがないことに対する改善要望が多く出されました。

更に、私達は、発注企業への助成金(特例調整金・報奨金)支給に加え、欧州では先例のある法定雇用率への加算による「見なし雇用」制度の導入を訴えています。企業による直接雇用を基軸としつつ、福祉的就労の拡充も目指すものです。

様々な制約はありますが、本制度が全国の障害者の真の就労支援に繋がるよう見直され広く活用されることを期待したいと思います。

厚生労働省受託/交流・勉強会(2012.3.1) 「在宅就業障害者支援制度」について

「在宅就業障害者支援制度」の見直し(提案)⇒右下のDOWNLOADボタンより閲覧できます。

2012年2月26日、森林保全活動その他で私共と連携関係にあるNPO法人GoodDay様主催のワークショップが、横浜・BENCHにて開催されました。

2012年2月26日、森林保全活動その他で私共と連携関係にあるNPO法人GoodDay様主催のワークショップが、横浜・BENCHにて開催されました。

「多様性」に係るトーク・イベントでは、ゲストスピーカーとして研進より「福祉/障害者との共生」をテーマに、①福祉とは? ②税と社会保障の一体改革 ③障害者との共生 についてご披露させて頂きました。

先進各国の国民負担率の比較から、我が国が選択すべき方向を考えると共に、国連障害者権利条約が、障害者問題を「福祉」ではなく「人権問題」と捉えるべきと示唆していること、「合理的配慮」が求められること等を解説、グループ毎に意見交換を行い理解を深めました。

GoodDayの皆様との交流から、今後とも価値ある有意義な活動を推進して参りたいと思います。

NPO法人GoodDay 当日の模様:GoodDay GoodDay Album(2012.2.26)

![DoodDayワークショップ DSC_0413[1].jpg](/img/uploads/9/DSC_0413[1].jpg)

![GoodDayワークショップ DSC_0379[1].jpg](/img/uploads/9/DSC_0379[1].jpg)

![GoodDayワークショップ DSC_0386[2].jpg](/img/uploads/9/DSC_0386[2].jpg)

.jpg) 手打ちそば「くりはら」様は、秦野市渋沢にて古民家を改修した素敵なお店で、厳選した美味しいお蕎麦を提供されています。

手打ちそば「くりはら」様は、秦野市渋沢にて古民家を改修した素敵なお店で、厳選した美味しいお蕎麦を提供されています。

店主の栗原様ご夫妻との出会いから、福祉や環境にも資する連携企画がスタートしました。

写真:店主の栗原様ご夫妻と研進スタッフ

■いつも貴方のおそば市

「くりはら」様の駐車場において、進和学園他の福祉施設による自主製品(手作りパン、クッキー、陶芸、クラフト等)を販売させて頂くこととなりました。「いつも貴方のおそば市」と称して月2回程度ですが、定期的に出店させて頂きます。皆様、是非、お立ち寄り下さい。

■「本物の森について語ろう会」

「くりはら」様では、様々な集会やイベントが催されていますが、2012年2月8日、夕食に美味しいお蕎麦を賞味しながら、「森づくり」について語り合おうという集いが企画されました。古民家を活かした店舗の幽玄なたたずまいの中で、研進より進和学園の「いのちの森づくり」プロジェクトの紹介を通じて、宮脇昭先生(横浜国大名誉教授)が提唱される潜在自然植生に基づく森林再生と人材育成にも及ぶ取り組みを披露させて頂きました。

前開成町長の露木順一様はじめ地元で活躍されている個性豊かな皆様20人近くが参加され、静かな冬の一夜、時の経過も忘れて活発な意見交換の場となりました。

.jpg)

.jpg)

進和学園の授産施設「サンメッセしんわ」の移動販売車が登場しました!

Hondaアクティを改造した車両で、バザーや各種イベントにおける出店は勿論、平塚市内に止まらず遠隔地にも赴き、進和学園の自主製品(手づくりパン、クッキー、原木しいたけ、陶芸、クラフト品等)を大勢の皆様にお届けしたいと思います。どうぞ、ご期待下さい!

写真左:湘南ベルマーレ「開幕まで待てない」2012シリーズ/初仕事デビュー(2012.2.5)

写真右:手打ちそば「くりはら」(秦野市渋沢)~ いつも貴方のおそば市 ~(2012.2.8)

2012年1月31日、全国社会就労センター協議会(セルプ協)事業振興委員会(於、新霞ヶ関ビル)が開催され、「在宅就業障害者支援制度」の現状と課題をテーマに論議されました。研進は、同委員会からの依頼に基づき、当方が推進するホンダ車部品事業への当該制度の活用の実際と改善提案についてご披露させて頂きました。

2012年1月31日、全国社会就労センター協議会(セルプ協)事業振興委員会(於、新霞ヶ関ビル)が開催され、「在宅就業障害者支援制度」の現状と課題をテーマに論議されました。研進は、同委員会からの依頼に基づき、当方が推進するホンダ車部品事業への当該制度の活用の実際と改善提案についてご披露させて頂きました。

障害者雇用促進法(障害者雇用納付金制度)に盛り込まれている本制度は、2006年度に導入されたものの、残念ながら活用事例は少数に止まっています。自宅のみならず福祉施設を利用する障害者に対し、企業が仕事を発注した場合に助成を行うという「企業への発注奨励策」として期待され、障害者の自立・就労支援に大きく寄与する可能性を有しています。本制度への理解を深め、広く活用されるように見直されることが肝要と考えます。

同委員会において、私達の経験と見解を述べさせて頂きましたことは、大変光栄なことであり、少しでもお役に立てれば幸いです。

「在宅就業障害者支援制度」の見直し(提案)⇒右下のDOWNLOADボタンより閲覧できます。

.jpg) 進和学園農業班が作った農産物をHonda社員の皆様に召し上がって頂いています。

進和学園農業班が作った農産物をHonda社員の皆様に召し上がって頂いています。

本年度は、秋には、サツマイモを美味しいレモン煮に調理頂きましたが、冬の出荷は長ネギです。減農薬で栽培した長ネギが出番を待っていましたが、2012年1月25日、ホンダ開発様への納品日、美しい富士山もクッキリと姿を現し私達を祝福してくれました。.jpg)

日頃より大変お世話になっているHonda社員の皆様に、私達が手塩にかけた野菜類を召し上がって頂けることは、この上もない喜びです。ホンダ開発様の温かいご支援に心より感謝申し上げます。

hp.jpg)

.jpg)

今シーズン第2回目の草刈り作業の様子(2012年1月19日)

湘南国際村「協働参加型めぐりの森づくり推進会議」所属の「自然ふれあい楽校」グループ主催の草刈り作業に参加しています。灌木が混じるススキ草地の環境保全のための作業で、刈り取ったカヤは、茅葺屋根にも利用されます。進和学園の他、逗子市の社会福祉法人湘南の凪、及び鎌倉市で障害者就労支援事業を手掛ける(株)ラビーの皆さんとも連携して参加しています。

「自然ふれあい楽校」の皆様のご指導の下、交流を深めながら充実した日中作業となっています。本作業は、1~3月に何回か予定されていますが、進和学園「いのちの森づくり基金」を活用して、参加された障害をお持ちの方々の工賃に還元させて頂きます。研進では、このような各団体や福祉施設とのコラボレーションから、障害者の皆様の働き甲斐や生き甲斐に繋がる就労機会をコーディネートして参りたいと考えています。

■手打ちそば「くりはら」様より美味しいお年玉!![栗原様ご夫妻を囲んで P1040459[1]hp.jpg](/img/uploads/9/P1040459[1]hp.jpg) 手打ちそば「くりはら」様(秦野市渋沢)は、古民家を改修して美味しいおそばを提供されています。店内では、お店の雰囲気に合うこだわりの品を販売され、進和学園の陶芸や竹炭等もお取扱い頂いています。

手打ちそば「くりはら」様(秦野市渋沢)は、古民家を改修して美味しいおそばを提供されています。店内では、お店の雰囲気に合うこだわりの品を販売され、進和学園の陶芸や竹炭等もお取扱い頂いています。

1月16日(月)、栗原様ご夫妻が「しんわやえくぼ」において、地場栽培のおそばの手打ち実演に加えて、学園メンバー30名におそばを振る舞って下さいました。打ちたて・茹でたてのおそばの風味を堪能しながら話も弾み、心温まる一時を過ごしました。

私達は、障害者の方々の就労・自立支援に取り組んでいますが、「くりはら」様とのご縁から、また一歩、前へ踏み出せることを嬉しく思います。

手打ちそば「くりはら」様

■Honda埼玉製作所・新春駅伝 ~願いと想いをタスキに託して!~.jpg)

1月15日(日)、本田技研・埼玉製作所構内において、新春恒例の駅伝大会が開催されました。Hondaの皆様に取引先、地域の方々、大人から子供まで、207チームが熱い走りを競い合いました。

研進&進和学園の参加は、今回が3回目、職員・利用者有志による2チームが参加し、9,153mを全員の力で完走!タスキに託した願いや想いをアクセル全開・飛躍の年に繋げて参りたいと思います。

進和学園の自主製品(パン、クッキー、原木しいたけ、陶芸製品等)を販売する模擬店も出店させて頂き、ホンダの皆様はじめ多くの方々と触れ合う素晴らしい新春イベントでした。

.jpg)

■「まじぇる会」総会・新年会 ~いのちの森づくりプロジェクト~.jpg) 1月14日(土)、宮脇昭先生(横浜国立大学名誉教授)が指導される「本物の森づくり」を実践するボランティア「まじぇる会」さんの総会・新年会が横浜みなとみらいの三菱重工ビルで開かれました。

1月14日(土)、宮脇昭先生(横浜国立大学名誉教授)が指導される「本物の森づくり」を実践するボランティア「まじぇる会」さんの総会・新年会が横浜みなとみらいの三菱重工ビルで開かれました。

宮脇先生ご夫妻をお迎えして、昨年の活動を振り返ると共に、今年の植樹計画について、プレゼンテーションが行われました。東北復興に向けた「いのちを守る防潮堤」の提案をはじめ様々な取り組み計画が示されました。

私達も参加させて頂き、6年目を迎えた進和学園「いのちの森づくり」プロジェクトの近況と今年の抱負についてご披露させて頂き、皆様と親しく懇談、楽しい一時を共有させて頂きました。

(株)ホンダロジスティクス様には、私達が組み立てているホンダ車部品の輸送及び納入代行に係る「物流」面の業務を、全面的にサポート頂き大変お世話になっています。

(株)ホンダロジスティクス様には、私達が組み立てているホンダ車部品の輸送及び納入代行に係る「物流」面の業務を、全面的にサポート頂き大変お世話になっています。

2012年1月13日、私達の代表は、同社本社(東京青山)を訪問し、日頃のご支援並びにクリスマスの際に賜ったご厚意について、御礼方々ご挨拶に伺いました。社長の鈴木正史様はじめ同社スタッフの皆様に温かくお迎え頂き、励ましのお言葉を頂戴しました。今年は、昇り竜の運気にあやかり「攻めの年・実り多き年に!」と会話も大いに弾みました。

新年早々、ホンダロジスティクスの皆様と親しく懇談し、交流を深める機会を得ましたことを大変嬉しく思います。

.jpg) 「チーズケーキファクトリー」を展開される(株)スマイル・スウィーツ様(東京都中央区京橋/代表:山下修平様)より、湘南地区の3施設(湘南の凪・小田原支援センター・進和学園)に、沢山のケーキをご寄贈頂きました。

「チーズケーキファクトリー」を展開される(株)スマイル・スウィーツ様(東京都中央区京橋/代表:山下修平様)より、湘南地区の3施設(湘南の凪・小田原支援センター・進和学園)に、沢山のケーキをご寄贈頂きました。

この思いがけないサプライズ・プレゼントは、前神奈川県知事の松沢成文様のご紹介によるもので、2011年12月26日、松沢成文様と同社営業部の野地 大様が「しんわルネッサンス」をご慰問され、3施設合同でのケーキの贈呈式を行いました。皆で、クリスマス・ソングを元気一杯合唱して感謝の気持ちをお伝えしました。

今年は、円高、欧州危機、長期デフレ不況、それに追い打ちをかける大震災・・と多難な年でしたが、年末の心温まる出来事は、障害者ご本人は勿論、ご家族、職員にとって大きな励みとなりました。(株)スマイル・スウィーツ(チーズケーキファクトリー)様、並びに松沢成文様に、厚く御礼申し上げます。

hp.jpg)

.jpg)

前神奈川県知事の松沢成文様(筑波大学客員教授)が、2011年12月26日、「しんわルネッサンス」に来訪され私達の活動をご視察下さいました。松沢様には、2006年4月、「ウイークリー知事現場訪問」として、私共の福祉工場におけるホンダ車部品組立事業をご視察頂いた経緯にあります。5年半振りに再びお迎えできましたことは大変光栄なことであり、私達の活動の現状をご覧頂き、福祉的就労現場が抱える諸課題と在るべき姿について、意見交換を行う貴重な機会となりました。利用者・職員と親しく交流頂き、激励のお言葉を頂戴しました。

松沢様は、現職知事時代、マニフェスト政治を真摯に推進され、全国に先駆けた先進条例を実現、現地現場主義を貫き多くの実績を残されました。進和学園・研進も「いのちの森づくり」プロジェクトをはじめ、色々な局面でご支援を賜りました。

今後も、幅広い政治・社会活動にご尽力される中で、日本の閉塞感を打破し日本が歩むべき道へと先導頂きたいと存じます。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg) 2011年12月20日、神奈川県中小企業家同友会・障害者福祉部会の学習会において、27名の皆様が研進・進和学園におけるホンダ車部品事業を中心にご視察されました。

2011年12月20日、神奈川県中小企業家同友会・障害者福祉部会の学習会において、27名の皆様が研進・進和学園におけるホンダ車部品事業を中心にご視察されました。

「しんわルネッサンス」での就労継続支援A型(雇用型)、同B型(非雇用型)及び就労移行支援事業の多機能・混在職場をご覧頂き、企業における障害者雇用や福祉施設における障害者就労の現状と課題について、熱心な質疑応答と意見交換が行われました。

同友会の皆様のご視察先に、私共の取り組みをご選定頂いたことは、大変光栄なことであり、「企業(労働)」と「福祉」の連携や融合の必要性が叫ばれている中で、このような機会を通じて障害者の就労・自立支援の環境が整備され、実が挙がれば嬉しく思います。

進和学園「いのちの森づくり友の会」は、2008年12月に発足してから丸3年が経過しました。会員(個人・団体)の皆様による会費及びご寄附による基金を活用して、公共スペースの森林再生・緑化活動を進めています。基金は、苗木代金や作業労賃に充当され、障害者の自立・就労支援に大きく貢献しています。 2011年12月15日、神奈川県平塚土木事務所との連携による平塚市内3ヶ所(注)の育樹(除草・清掃・補植)を行いましたが、2009~2010年に苗木を植樹した場所は、3ヶ所共に順調に成長しています。

2011年12月15日、神奈川県平塚土木事務所との連携による平塚市内3ヶ所(注)の育樹(除草・清掃・補植)を行いましたが、2009~2010年に苗木を植樹した場所は、3ヶ所共に順調に成長しています。

(注) ①防災備蓄基地(北豊田)

②国道134号線千石河岸側道(写真上)

③国道134号線高浜台沿道(写真右)

同基金を活用した「森づくり」や緑化活動は、累計40件に達しました。環境保全と障害者福祉に役立っており、財政難を背景に行政からも高く評価頂いています。これからも、同基金を最大限活かした価値ある取り組みを進めて参ります。

進和学園「いのちの森づくり友の会」& 基金の活用実績

(2009年度4件、2010年度17件、2011年度(12月現在)19件、累計40件)

.jpg) 進和学園栽培の苗木を多数ご利用!

進和学園栽培の苗木を多数ご利用!

~ 採石場跡地に苗木4,000本を植樹 ~

岩崎建材(株)様(神奈川県中郡二宮町、代表:岩崎悟様)は、神奈川県真鶴町にある採石場跡地の森林再生に当たり、障害者の自立支援にもご理解を示して頂き、進和学園栽培の苗木4,000本をご発注下さいました。

2011年12月10日、苗木の現地搬送時に、岩崎建材・岩崎ライン様に現場をご案内頂きました。永年に亘り、石材を掘り出した跡地は、雄大な相模湾の眺望が開ける山腹にあり広大なスペースです。ここに、私達が育てた苗木が根付き、何れ豊かな森に育つことを考えるだけでも嬉しさが込み上げてきます。

このような大口の受注は稀であり、進和学園のメンバーにとって大きな励みになると共に、経済環境厳しき折、貴重な工賃確保(注)にも繋がり大いに助かります。岩崎建材(株)様及び真鶴町並びに関係の皆様のご支援に心より感謝申し上げます。

(注)福祉施設で働く障害をお持ちの方々の平均月額工賃は、15,000円程度と低水準にあり

ます。障害者の雇用促進に加え、官公需の優先発注や企業への発注奨励策を通じて、福祉

施設の自主製品の販売や良質な仕事の確保が課題とされています。

.jpg) 今般、進和学園は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の機構理事長努力賞を受賞し、神奈川県障害者雇用優良事業所として表彰されました。2011年11月19日、神奈川障害者職業能力開発校において表彰式が行われ、進和学園 出縄雅之理事長が出席しました。

今般、進和学園は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の機構理事長努力賞を受賞し、神奈川県障害者雇用優良事業所として表彰されました。2011年11月19日、神奈川障害者職業能力開発校において表彰式が行われ、進和学園 出縄雅之理事長が出席しました。

進和学園における障害者雇用については、就労継続支援事業A型(雇用型)が中心ですが、殆どの方が、ホンダ車部品組立作業に従事しています。本田技研工業株式会社様よりご発注頂いている貴重な仕事が、「雇用」を産み出し「労働者」としての権利保全に繋がっています。永年に亘り、深いご理解の下にご支援頂いているHonda様に改めて感謝申し上げる次第です。

企業における直接雇用に加え、福祉的就労分野への発注についても、発注事業者に対して、より積極的な社会的評価を付与すべきと考えます。雇用の促進を基軸としつつ、障害者への発注奨励策(注)の拡充が期待されます。

(注)助成金(特例調整金・報奨金等)や優遇税制が導入されていますが、更なる拡充が必要

です。特に、発注形態の場合も、発注企業の法定雇用率に加算する「みなし雇用制度」

(フランス等にて先例あり)が有効と考えます。

).jpg)

.jpg)

冠婚葬祭・福祉・文化事業を展開される(株)サン・ライフ様(平塚市)には、進和学園「いのちの森づくり基金」へのご寄附並びに植樹地のご提供等、私達の活動をご支援頂いています。このたびも、次の通り特段のご高配を賜りました。心より感謝申し上げます。

■進和学園「いのちの森づくり基金」に100万円をご寄附!.jpg)

.jpg)

写真:(株)サン・ライフ社長の比企武様より、ご寄附目録を拝受(「サンメッセしんわ」にて)

2011年11月17日、同社社長の比企武様及び幹部の皆様が、「進和あさひホーム」と「サンメッセしんわ」をご慰問下さいました。障害が重い方やご高齢者のための施設の現状や製パン・クッキー部門の作業現場をご視察の上、励ましのお言葉を頂戴しました。

交流会では、「いのちの森づくり基金」へのご寄附100万円の目録を拝受しました。(株)サン・ライフ様による同基金へのご寄附は、今回が3回目で累計260万円となります。前2回のご寄附を活用して、これまでに、湘南国際村、国立神奈川病院、国道134号線側道等の公共スペース5ケ所合わせて進和学園栽培の苗木4,000本を植樹することが出来ました。環境保全及び障害者の自立・就労支援に貢献頂いており、同社の皆様には厚くお礼申し上げます。

■「サン・ライフの杜」における植樹活動hp.jpg) (株)サン・ライフ様の慰霊塔(小田原市久野)の隣地には、昨年より「サン・ライフの杜」が育まれています。葬祭事業を手掛ける同社が、亡くなられた方々のご冥福をお祈りし、ご遺族の御心を癒すと共に、環境及び福祉にも資する「森づくり」を目指す活動です。

(株)サン・ライフ様の慰霊塔(小田原市久野)の隣地には、昨年より「サン・ライフの杜」が育まれています。葬祭事業を手掛ける同社が、亡くなられた方々のご冥福をお祈りし、ご遺族の御心を癒すと共に、環境及び福祉にも資する「森づくり」を目指す活動です。

2011年11月10日の慰霊祭において、第2回目の記念植樹が行われ、有難いことに、進和学園の苗木をご購入の上ご利用頂きました。私達も参列し植樹のお手伝いをさせて頂きましたが、会長の竹内惠司様、社長の比企武様が、直々に労いのお言葉を掛けて下さいました。。私達にとって、植樹場所の確保は最大の課題であり、このような機会をご提供下さり、大変有難く思います。

.jpg)

ホンダ車部品組立加工をはじめ各種作業の不具合の撲滅・品質向上を目指して、今秋も「ミス・ゼロ・チャレンジ月間」を定めて取り組んでいます。2011年11月10日、先月の成果(ホンダ車部品関連は、ミス・ゼロを達成)に貢献した方々の表彰式を行うと共に、これからも皆で力を合わせて挑戦して行こう!と決起集会を催しました。

東日本大震災の影響から漸く回復して来た矢先に、タイ洪水に見舞われ再び大幅な減産を余儀なくされ、現場は日々の作業計画や分担に工夫を凝らしています。不具合が発生し易い「変化点」を克服し、目標達成に向けチャレンジして参りたいと思います。

写真左:10月の成果に貢献された方達を表彰(しんわルネッサンス)

写真右:ホンダ開発様ブランド「狭山茶」で乾杯し意志結集!(同上)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

多摩美術大学人類学研究所と「くくのち学舎」の方々による「くくのちのモリプロジェクト」と連携して、2011年11月12日、同大学八王子キャンパスにおいて、第2回目の植樹祭を実施しました。進和学園で栽培した苗木を中心に約350本の広葉樹を植えました。春に約200本を植樹した場所に隣接して、「その土地本来の木による自然の森」を育もうという取り組みです。

前回に続いて、進和学園「いのちの森づくり基金」より、苗木や稲藁(マルチング材)等を寄贈させて頂きました。苗木350本については、同基金への(株)サン・ライフ様(平塚市)からのご寄附を活用させて頂きました。「くくのち学舎」、多摩美大、(株)サン・ライフ社員の皆様とご一緒に力を合わせて植樹、爽やかな汗を流した後は、人類学研究所の研究室で昼食交流会にお招き頂き、「森づくり」をはじめ楽しい話題に花が咲きました。

同プロジェクト及び(株)サン・ライフ様のご協力に感謝申し上げますと共に、今後も皆様との連携による植樹活動を継続して参りたいと思います。

■「障害者の福祉的就労の現状と展望」(編著:松井亮輔・岩田克彦/中央法規 2011年11月)

.jpg) 本書は、いわゆる非雇用型の「福祉的就労」に身を置く障害者が、福祉制度上の「訓練生」とされ「労働者」としての権利が保全されていない日本の現状に対して、先進各国の動向や最近の環境を踏まえ、「労働者性」を認めて然るべきとの本質的な課題への方向性を示すものです。「働く権利と機会の拡大に向けて」という副題が付いています。

本書は、いわゆる非雇用型の「福祉的就労」に身を置く障害者が、福祉制度上の「訓練生」とされ「労働者」としての権利が保全されていない日本の現状に対して、先進各国の動向や最近の環境を踏まえ、「労働者性」を認めて然るべきとの本質的な課題への方向性を示すものです。「働く権利と機会の拡大に向けて」という副題が付いています。

松井亮輔(法政大学名誉教授)、岩田克彦(国立社会保障・人口問題研究所特任研究官)の両先生編著により、14名の学者、専門家、実務家が執筆を分担、光栄なことに、研進の出縄貴史が、「第2編第1章 福祉的就労現場の現状と課題」を担当させて頂きました。具体事例の中で、「しんわルネッサンス」におけるホンダ車部品事業を取り上げています。

障害者自立支援法に代替する障害者総合福祉法(仮称)の制定や国連障害者権利条約の批准と国内関連法規の改定が見込まれる中で、今後の立法・制度の再編論議に一石を投ずる内容と考えます。

■中島隆信著 「障害者の経済学」(増補改訂版:東洋経済新報社 2011年9月)

![障害者の経済学(増補改訂版) 1106071777[1].jpg](/img/uploads/9/1106071777[1].jpg) 中島隆信慶応義塾大学教授が、経済学者の立場から我が国の障害者福祉を分析した名著(2006年:第49回日経・経済図書文化賞受賞)の増補改訂版。

中島隆信慶応義塾大学教授が、経済学者の立場から我が国の障害者福祉を分析した名著(2006年:第49回日経・経済図書文化賞受賞)の増補改訂版。

就労継続支援A型(雇用型)、B型(非雇用型)、就労移行支援の各事業展開において工夫している事例として、「しんわルネッサンス」におけるホンダ車部品組立加工の事例(多機能・混在職場)を紹介しています。

また、「みなし雇用制度」(企業が福祉施設に仕事を発注した場合に、当該企業の法定雇用率へ加算計上する仕組み)、自主製品収益の一部を福祉施設職員にも還元することによるインセンティブ喚起、最低賃金の減額特例の適用拡大の提言等、今後の福祉制度を考える上で極めて示唆に富んだ内容となっています。

.jpg) 2011年月11月6日、平塚市中心商店街で開催された本イベント(主催:平塚市商店街連合会)は、「いいもん ひらつか 魅(み)つけ市」と題して、平塚の商業の魅力を発見できる絶好の機会となりました。出店した120店舗のお仲間として、進和学園「サンメッセしんわ」も参加、研進も進和学園ブースにスタッフを派遣し、新商品であるフェア・トレード・東ティモール産コーヒー「カフェ・ブーケ」(写真)の試飲会を中心に支援しました。

2011年月11月6日、平塚市中心商店街で開催された本イベント(主催:平塚市商店街連合会)は、「いいもん ひらつか 魅(み)つけ市」と題して、平塚の商業の魅力を発見できる絶好の機会となりました。出店した120店舗のお仲間として、進和学園「サンメッセしんわ」も参加、研進も進和学園ブースにスタッフを派遣し、新商品であるフェア・トレード・東ティモール産コーヒー「カフェ・ブーケ」(写真)の試飲会を中心に支援しました。

大勢のお客様にご来店頂き、手作りパン、ラスク、陶芸品等の自主製品の紹介と販売促進に繋がりました。福祉施設における自主製品は、「福祉だから・・」といった甘えは禁物です。市場に通用する魅力ある商品の開発と生産能力の整備、そして、販売ルートの確保と課題は多いですが、挑戦を続けて参りたいと思います。

■第4回湘南国際村めぐりの森植樹祭 湘南国際村(神奈川県横須賀市)における植樹祭は、今秋で第4回を数えます。2011年11月6日、約360名が「めぐりの森」に集い、宮脇昭先生(横浜国立大学名誉教授)の情熱溢れるご指導に耳を傾けました。天候が心配されましたが、皆の想いが通じたのか?植樹イベント中は、用意した雨合羽も必要ありませんでした。

湘南国際村(神奈川県横須賀市)における植樹祭は、今秋で第4回を数えます。2011年11月6日、約360名が「めぐりの森」に集い、宮脇昭先生(横浜国立大学名誉教授)の情熱溢れるご指導に耳を傾けました。天候が心配されましたが、皆の想いが通じたのか?植樹イベント中は、用意した雨合羽も必要ありませんでした。

その土地本来の樹種である広葉樹3,000本の苗木を植えましたが、その内、1,130本は進和学園の苗木をご利用頂きました。

今回は、(株)サン・ライフ様はじめ、ご支援者による進和学園「いのちの森づくり基金」へのご寄附及び横浜ゴム(株)様よりご寄贈を受け、私達が栽培を引き継いだ苗木を活用させて頂きました。

|

企業・団体様(敬称略) |

本植樹祭におけるご支援内容 |

| (株)サン・ライフ | 進和学園「いのちの森づくり基金」への同社ご寄付に基づき苗木550本をご提供。 |

| 横浜ゴム(株) | 進和学園がご寄贈を受け栽培を引き継いだアラカシ、シラカシ、スダジイ、タブノキの苗木:合計150本を植樹。 |

私達は、植樹祭の事前準備作業から参加すると共に、植樹祭当日は、進和学園のブースを設営し、活動紹介及び模擬店も実施させて頂き、大勢の皆様と交流することが出来ました。

Photo Album Chart (2011.11.6) 株式会社サン・ライフ様 NEWS RELEASE

■大きなタブノキの下で小さな音楽会 協働参加型めぐりの森づくり推進会議の一員である「自然ふれあい楽校」主催の「オータムフェア2011」の一環として、11月3日に素敵な音楽会が開催されました。午前中、森の下草刈りに励んだ私達も、お仲間に入れて頂きました。

協働参加型めぐりの森づくり推進会議の一員である「自然ふれあい楽校」主催の「オータムフェア2011」の一環として、11月3日に素敵な音楽会が開催されました。午前中、森の下草刈りに励んだ私達も、お仲間に入れて頂きました。

樹齢400年といわれるタブノキの巨木の下で、尺八演奏:渡辺淳さん、リコーダ-演奏:リコーダーアンサンブル風の皆さんが奏でる美しい調べが、爽やかな秋の空気に溶け合い、鳥のさえずりが加わる・・・うっとりと時の経過を忘れてしまうような幸せな一時を共有しました。

![白い森のフォーラム title[1].gif](/img/uploads/9/title[1].gif) 今年が、国連が定める「国際森林年」であることを記念し、掲題フォーラムが、「森をつくる 森をまもる 森をいかす~その知恵・技の継続と新たな可能性を探る~」というテーマで、下記の通り開催されました。

今年が、国連が定める「国際森林年」であることを記念し、掲題フォーラムが、「森をつくる 森をまもる 森をいかす~その知恵・技の継続と新たな可能性を探る~」というテーマで、下記の通り開催されました。

1.日程 : 2011年11月4日(金)、5日(土)

2.会場 : 山形県小国町おぐに開発総合センター 他

3.プログラム: 4日(金) 交流会 (18:00~)

5日(土) 植樹体験・基調講演:東京大学名誉教授 養老孟司 氏

事例発表・パネルディスカッション

.jpg) 養老孟司先生による、「森林と日本人の関わり、その新たな可能性」と題する基調講演は、日本が著しい経済発展を遂げる一方で、林業が衰退し、自然と人間との関わりが希薄となっている背景と今後の在り様について大変示唆に富んだ内容でした。会場からは、懸案のTPP交渉への姿勢に係る質問も出る等、極めて有意義な講演でした。

養老孟司先生による、「森林と日本人の関わり、その新たな可能性」と題する基調講演は、日本が著しい経済発展を遂げる一方で、林業が衰退し、自然と人間との関わりが希薄となっている背景と今後の在り様について大変示唆に富んだ内容でした。会場からは、懸案のTPP交渉への姿勢に係る質問も出る等、極めて有意義な講演でした。

パネルディスカッション「森と人をつなぐ多様な取り組みとこれからの方向性」においては、光栄なことにパネリストとして、研進の出縄貴史が参加し、進和学園「いのちの森づくり」プロジェクトを中心に発表させて頂くと共に、環境保全や人材育成に向けた「連携」について意見を述べさせて頂きました。

*詳細は、こちらをご覧下さい。⇒ 山形県小国町・白い森のフォ-ラム

(フォーラム案内チラシ ⇒ 右下のDOWNLOADボタンより閲覧出来ます)

■大橋雄二著「地ぱんドリーム」(校成出版社/2011年10月)

銀嶺食品工業(株)(福島市)社長の大橋雄二様は、日本の風土に合った日本人のためのパン「地ぱん」の生みの親。国産小麦、玄米、雑穀等の素材を使った健康志向のパンが有名ですが、血友病と闘い片足のため車椅子を利用されながら、天性の明るさとエネルギッシュな行動力を発揮して大活躍されています。マイナスをプラスに転ずる発想は、「食」の分野を超えて医療や福祉関係者とのコラボレーションをもたらしています。大橋雄二様の「地ぱん」に込めた夢や新たなビジネスモデルへの挑戦が綴られています。

大橋様との出会いから、進和学園における新商品「湘南地ぱん・おからサーフ」(湘南の素材を使用した「地ぱん」によるラスク)が誕生!研進・進和学園との連携が、福祉施設が展開する積極的ビジネス(P.168)として紹介されています。

*カバーのキャラクター「地ぱんマン」は、アンパンマンのやなせたかし氏が、「地ぱん」の理念

に共感し銀嶺のオリジナルキャラクターとして描いたものです。

2011年10月29日(土)、30日(日)の両日、横浜日本大通りにて「第2回東北復興まつり」が開催されました。東日本大震災からの復興支援を目標に、被災各県と参加者が「ありがとうで繋がる場」を創ろうと、物産展・名物料理・屋台村・写真展・体験談等のイベントが組まれ大勢が集いました。

福島県の銀嶺食品工業(株)様のブースに、研進のスタッフも参加し同社の「地ぱん」から進和学園が製造している「湘南地ぱん・おからサーフ」をはじめとするラスク製品を販売させて頂きました。同ブースには、銀嶺食品様とご縁のある(株)ジャパンフードルネサス(東京都)及び社会福祉法人はらから福祉会(宮城県)の皆様も参加、お互いに協力し合い交流を深めながら、貴重な時間を共有することができました。

人との出会いや絆を大切にして、一人ひとりの想いを被災地の復興、そして日本の再生に活かして行きたいものです!

■進和学園栽培のサツマイモをご利用

今秋、「しんわルネッサンス」農業班が栽培した減農薬サツマイモを、ホンダ社員の皆様の昼食としてご利用頂けることとなりました。幸い、放射能検査もパスし、2011年10月28日、ホンダ開発(株)様にサツマイモをお届けすることができました。

ホンダ開発様による進和学園栽培の農産物のご利用は、昨年よりスタートしていますが、日頃よりお世話になっているホンダ社員の皆様に召し上がって頂けることは、この上もない喜びです。学園を利用する障害をお持ちの方々の働き甲斐や自立支援にも繋がり、大変有難く思います。

■ホンダ開発(株)様ご視察.jpg) ホンダ開発(株)様には、進和学園の製パン・クッキー部門の安全・衛生面に係るご指導をはじめ、学園自主製品のホンダ様事業所(現在、青山本社、和光・朝霞事業所等5ヶ所)における社内販売等、様々な局面で大変お世話になっています。

ホンダ開発(株)様には、進和学園の製パン・クッキー部門の安全・衛生面に係るご指導をはじめ、学園自主製品のホンダ様事業所(現在、青山本社、和光・朝霞事業所等5ヶ所)における社内販売等、様々な局面で大変お世話になっています。

2011年10月17日、同社より2名のスタッフの方が、9月にオープンした学園のアンテナ・ショップ「プチ・ブーケ」(平塚市)をご視察下さいました。オリジナル・ラスクを中心に製造現場をご覧頂き、貴重なアドバイスを賜りました。また、「サンメッセしんわ」他の各施設にもお立ち寄り頂き、学園利用者・職員とも親しく交流を図って頂きました。

ホンダ開発(株)様の親身なるご支援ご指導に心より感謝申し上げます。

都市対抗野球大会は、夏の東京ドームにおける恒例行事ですが、今年は、東日本大震災に伴う節電対応等を踏まえ、日程と会場を変えて京セラ大阪ドームにおいて開催されました。予選を勝ち抜いたHONDA狭山及び熊本の両チームは、10月26日に第1回戦を迎えました。

都市対抗野球大会は、夏の東京ドームにおける恒例行事ですが、今年は、東日本大震災に伴う節電対応等を踏まえ、日程と会場を変えて京セラ大阪ドームにおいて開催されました。予選を勝ち抜いたHONDA狭山及び熊本の両チームは、10月26日に第1回戦を迎えました。

例年、進和学園・研進より大勢の応援団を繰り出しますが、今回は、遠隔地のため代表の5名が大阪へ赴き応援!狭山チームは、4点先取された後、粘り強く戦い同点としましたが、延長11回の接戦の末惜しくも敗退。熊本チームは、見事に勝利し第2回戦へ進出しました。

大阪の地で、趣を異にする大会となりましたが、日頃よりお世話になっているホンダの皆様とご一緒に、感動と一体感に包まれながら、胸躍る時間を共有することができました。

.jpg) 2011年10月21日、千葉県健康福祉部障害福祉課主催の福祉事業者向け経営者養成研修の一環として、「しんわルネッサンス」の活動をご視察頂きました。企業と福祉の連携モデル事例として、私共が推進するホンダ車部品事業を選定頂いたものであり、①研進と進和学園における分業と協業 ②雇用型・非雇用型等の多機能・混在職場 ③ISO9001認証に基づく品質保証と工程管理 といった諸点を中心に、障害者就労支援の現場をご覧頂きました。

2011年10月21日、千葉県健康福祉部障害福祉課主催の福祉事業者向け経営者養成研修の一環として、「しんわルネッサンス」の活動をご視察頂きました。企業と福祉の連携モデル事例として、私共が推進するホンダ車部品事業を選定頂いたものであり、①研進と進和学園における分業と協業 ②雇用型・非雇用型等の多機能・混在職場 ③ISO9001認証に基づく品質保証と工程管理 といった諸点を中心に、障害者就労支援の現場をご覧頂きました。

また、最近の多角化取り組みから、「いのちの森づくり」プロジェクト、TE HANDEL輸入紅茶、東ティモール・フェアトレード・コーヒー等についてもご案内申し上げました。

行政主催の研修プログラムの視察先としてお声掛け頂きましたことは、誠に光栄なことであり、少しでもお役に立てれば幸いです。

本研修プログラムの詳細 ⇒ 右下のDOWNLOADボタンより閲覧出来ます。

hp.jpg) 2011年10月7日、本田技研工業株式会社元副社長の西田通弘様が、私共の活動をご視察下さいました。

2011年10月7日、本田技研工業株式会社元副社長の西田通弘様が、私共の活動をご視察下さいました。

当日は、進和学園の「ともしびショップ湘南平」における「心のかたち陶芸展」の初日に当たり、オープニングセレモニーでは、ご来賓として西田様よりご挨拶を頂くと共に、陶芸作品を鑑賞しながら、学園利用者、ご家族、職員、関係者と親しく交流頂きました。

西田様には、ホンダ車部品授産事業の開始当初(1974年)よりご支援頂いており、現在も、進和学園の顧問として大所高所よりご指導を賜っています。

東日本大震災の影響から漸く復活して来た仕事の現状や、私共が進める作業の多角化取り組みについても親身にご覧頂き、激励のお言葉を頂戴しました。爽やかな秋空の下、西田様を囲んで笑顔と楽しい会話が溢れた素晴らしい1日となりました。

<西田通弘様の新著:「ホンダのDNA 夢を力に変える80の言葉」>

(かんき出版/2011年10月)>![西田通弘著「ホンダのDNA」 6784[1].jpg](/img/uploads/9/6784[1].jpg) 「世界のホンダ」の基礎を築いた2代目副社長:西田通弘様の新著。

「世界のホンダ」の基礎を築いた2代目副社長:西田通弘様の新著。

夢を「力」に変え、「形」にする不思議な企業風土とは? 長引く不況、円高、デフレ、追い打ちをかける大震災。日本中が無力感に覆われている今こそ、終戦後の傷が癒えぬ大不況時からスタートし成長してきたホンダに学ぶ点は多い。「本田宗一郎、藤澤武夫がつくりあげたホンダのDNAを伝えて欲しい」との要望に応えたのは、自らもまた、就職難の時代に彼らに出会い、勇気とパワーを与えられたからだ…。今の時代にも、否、いまの時代だからこそ役立つ“ホンダ流”の仕事の極意が80の言葉として語られています。

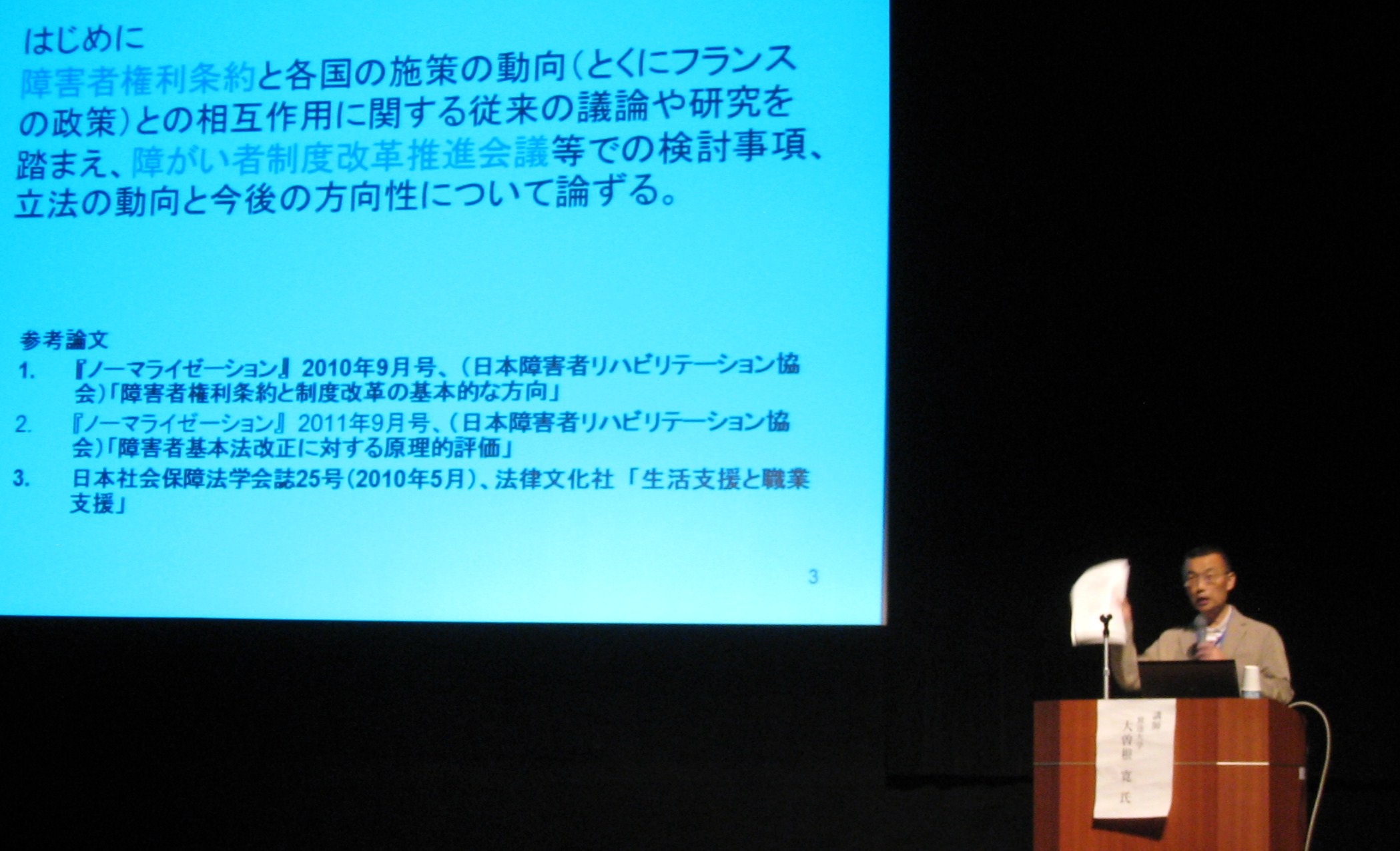

2011年9月30日と10月1日の両日、(財)日本障害者リハビリテーション協会主催の掲題研究大会(東京灘尾ホール)が開催されました。記念講演として、国際リハビリテーション協会ノルウェ-会長のヤン・アルネ・モンスバッケン氏及び上田敏先生(元東京大学教授)が登壇されました。モンスバッケン氏によるノルウェ-の最新動向、上田敏先生による「全人間的復権」を目指す「総合リハビリテーションの新生」、特に、各分野の「分立的分業から協業へ」という提言は、極めて示唆に富む内容でした。

2011年9月30日と10月1日の両日、(財)日本障害者リハビリテーション協会主催の掲題研究大会(東京灘尾ホール)が開催されました。記念講演として、国際リハビリテーション協会ノルウェ-会長のヤン・アルネ・モンスバッケン氏及び上田敏先生(元東京大学教授)が登壇されました。モンスバッケン氏によるノルウェ-の最新動向、上田敏先生による「全人間的復権」を目指す「総合リハビリテーションの新生」、特に、各分野の「分立的分業から協業へ」という提言は、極めて示唆に富む内容でした。

藤井克徳氏(JDF幹事会議長)がコーディネーターを務めた障害者制度改革に係るシンポジウムは、改正障害者基本法(本年7月29日成立)及び障害者総合福祉法の骨格提言への評価を行うと共に、松井亮輔先生(法政大学名誉教授)が率いる労働・雇用に係る分科会では、障害当事者のニーズを考慮した就労支援の在り方、関係機関の連携を中心に情報提供と議論が為されました。

障害者権利条約の批准と国内法整備を重要課題とする我が国の障害者福祉制度の再編論議を今後も注意深く見守りたいと思います。特に、労働・雇用分野においては、福祉的就労における「労働者性」の問題及び適切な仕事の安定的確保といった諸課題に対し、私共も現場からの問題意識を踏まえ積極的に関与して行くことが必要と考えます。

![神奈川新聞(2011.9.25) 7_120215[1].jpg](/img/uploads/8/7_120215[1].jpg) 2011年9月25日の神奈川新聞第1面トップに、進和学園の「いのちの森づくり」プロジェクトに関する記事が大きく掲載されました。

2011年9月25日の神奈川新聞第1面トップに、進和学園の「いのちの森づくり」プロジェクトに関する記事が大きく掲載されました。

本プロジェクト開始から丸5年経過を控え、苗木の出荷総数が4万5千本を超えたこと、「森づくり」を通じて知的障害をお持ちの方々の生き甲斐や働き甲斐を育むと共に、福祉的就労の底上げに向けメンバーの工賃確保や就労支援に繋がる成果を蓄積していること等が詳しく紹介されています。

研進は、本プロジェクトのコーディネート役として積極的にサポートしていますが、「福祉・環境・労働・教育」の更なる連携を目指し、貢献して参りたいと考えています。

2011年9月17日、湘南国際村めぐりの森において、協働参加型めぐりの森づくり推進会議主催の植樹体験イベント「Present Tree」が開催されました。NPO法人環境リレーションズ研究所及びNPO法人国際ふるさとの森づくり協会(レナフォ)が共催し、3,000本の広葉樹の苗木が植樹されました。 その内、1,600本は、進和学園が栽培した苗木で、360本(シラカシ)については、横浜ゴム(株)様よりご寄贈を受け進和学園が栽培を引き継いだ苗木が活用されました。

その内、1,600本は、進和学園が栽培した苗木で、360本(シラカシ)については、横浜ゴム(株)様よりご寄贈を受け進和学園が栽培を引き継いだ苗木が活用されました。

研進・進和学園は、植樹イベントの準備作業から参加!今回も多くの皆様のご厚意ご支援により、貴重な作業と苗木の販売が実現しました。猛暑を引きずる気候に負けず、一同、汗を拭きながら奮闘し、働き甲斐と達成感に満ちた仕事を行うことが出来ました。

* イベントの詳細は、こちらをご覧下さい。⇒ 湘南国際村めぐりの森

仕事の確保や工賃水準の維持が困難を極める時代、福祉事業者同士が協力し合い連携を図ることから活路を見出すことも必要です。研進では、他の福祉施設への工賃還元も視野に入れた協働取り組みも目指したいと考えています。

今般、進和学園が推進する「いのちの森づくり」プロジェクトの一環として、社会福祉法人「湘南の凪」の皆様とのコラボレーションを提案し実現しました。湘南国際村めぐりの森の植樹地(進和学園栽培の苗木を多数植樹)の育樹を目的とした除草作業を、ご一緒に行うこととしました。2011年9月15日と16日の両日、進和学園メンバーと湘南の凪の皆様が、交流しながら力を合わせて雑草取りに精を出しました。湘南の凪の皆様は、湘南国際村へのアクセス抜群の逗子市を拠点とされており、私達にとって頼もしく力強いパートナーが誕生しました。今後も、湘南国際村での「森づくり」を契機に、双方のメリットに繋がる協力関係を育んで参りたいと思います。

(株)船井総合研究所主催の掲題セミナーが、 2011年9月12~13日の両日に亘り開催され、 ①デイサービス ②介護付有料老人ホーム&保育園 ③障害者福祉サービス ④幼稚園 の4ヶ所を、約40名の皆様がご視察されました。

その内、障害者福祉サービスのご視察先(9月13日)として、社会福祉法人進和学園「しんわルネッサンス」を選定頂きました。研進は、プレゼンテーションを担い、私共が推進するホンダ車部品事業並びに「いのちの森づくり」プロジェクトを中心にご案内申し上げました。

先進事例として、私共が手掛ける事業をご指名頂きましたことは、誠に光栄なことであり、少しでもご参考となれば幸いです。

本セミナーの詳細は、こちら ⇒ (株)船井総合研究所様のサイト をご覧下さい。

神奈川県立秦野曽屋高校では、福祉・ボランティア教育に注力され、進和学園メンバーとの交流を深めています。2011年9月3日、同校の文化祭「秋輝祭」が開催され、同校福祉委員会と進和学園「どんぐりグループ」共催による校庭花壇の植樹イベントが実施されました。

生徒の皆さん、先生方と進和学園・研進のメンバーは、お互いに協力して作業を行いました。5月の植樹と同様、進和学園「いのちの森づくり基金」への(株)サン・ライフ様(平塚市)からのご寄附を活用して、200本の苗木が植えられました。同校での植樹は、4回目を数えますが、緑化活動を通じた交流は、生徒の皆さんと学園メンバー各人の成長も育んでいるようです。

文化祭では、植樹イベントに加え進和学園も展示参加すると共に、生徒の皆さんにも手伝って頂き、模擬店でパンやクッキー等の自主製品を販売させて頂きました。福祉・環境・教育の連携を目指し、これからも同校との交流を大切にして参りたいと思います。

居酒屋「和民」をはじめ外食産業を中心に展開されているワタミ株式会社様は、今般、宅配弁当の新工場「手づくり厨房東松山センター」(埼玉県比企郡滑川町)を建設され、2011年9月1日、落成式が執り行われました。同工場の敷地の植栽計画に関し、有難いことに研進・進和学園にご発注賜りました。8月30~31日の両日、進和学園と研進の選抜チームは、一連の準備作業を行うと共に、31日にはワタミの社員の皆様はじめ関係の方々と力を合わせ、33種類1,400本の苗木を植樹しました。

私達が手塩にかけて育てた苗木を、立派な工場の植栽にご利用頂けたことは、誠に光栄なことであり、また、植樹を通じてワタミの皆様や多くの方々と交流が叶いましたことは、貴重な社会参加にも繋がる素晴らしい機会となりました。

ワタミ様は、安心・安全な食の提供、高齢者介護、開発途上国支援、環境保全等、広範に亘るCSR(企業の社会的責任)活動を推進されています。「ワタミの森」(千葉県山武)においては、社員の皆様が病気で衰弱したスギの間伐を行い広葉樹の植樹を地道に実践、その際にも進和学園の苗木をご利用頂いています。

ワタミの皆様のご厚意ご支援に、心より感謝申し上げます。

2011年8月25~26日、愛知県立大学に全国から約240名が集い、掲題学会第39回大会が開催されました。「職業からみたインクルージョン」を大会テーマに掲げ、多彩な研修、分科会、発表等のプログラムが組まれました。

2011年8月25~26日、愛知県立大学に全国から約240名が集い、掲題学会第39回大会が開催されました。「職業からみたインクルージョン」を大会テーマに掲げ、多彩な研修、分科会、発表等のプログラムが組まれました。

Everything is connected to everything else.(全ては、他の全てに関連する)とは、環境問題を考えるキーワードの一つです。例えば、青い海と緑の森は、異質な自然環境のようでいて、お互いに密接に影響し合いながら地球環境を支えています。

このたび、私達の活動においても、海と森の調和や関連性を考える上で、貴重な機会がありましたのでご紹介します。

■ジャパン・インターナショナル・シーフードショー/国土緑化推進機構様展示ブース

2011年7月27~29日開催の本イベント(大日本水産会主催:東京ビッグサイト)は、水産食品業界の催しですが、(社)国土緑化推進機構様が出展されました。「豊かな海は健全な森が育む」との認識から毎年参加されているもので、同機構運営の「緑の募金」は、水産資源の保全や地球温暖化防止のための森林づくり活動に役立てられています。

今回、有難いことに展示ブースには進和学園栽培の15種類の広葉樹の苗木をご利用頂きました。素敵なディスプレイの中に、私達が育てたポット苗がうまく配置され、森づくりの意義をアピール!研進・進和学園の代表は、同機構の皆様にご挨拶申し上げると共に、数々の展示品を見学しながら森と海が相互に大切な役割を果たしていることを学びました。

写真:国土緑化推進機構の秋元部長様(前列中央)を囲んで!

■ブルーシー・アンド・グリーンランド財団様ご視察

同財団(略称:B&G財団)様は、ボートレースの収益金を全国480ヶ所の海洋センターにおける海のスポーツや健康づくりに活かす等、様々な海洋教育・啓蒙活動を展開されています。

2011年7月26日、同財団の幹部の皆様が進和学園に来訪され、私達の「いのちの森づくり」プロジェクトを中心に熱心にご視察下さいました。「海と森は繋がっている」との理解から、今後、子供達に「森づくり」の大切さを学ぶ機会を創ろうと種々ご検討されている旨拝聴しました。同財団様の企画に、私達の活動が少しでもお役に立てれば幸いに思います。

多摩美術大学を拠点に「森づくり」に取り組まれている「くくのちノモリプロジェクト」の皆様とは、本年5月、同大学八王子キャンパスにおいて協力して植樹を行いましたが、2011年7月23日、代表メンバーの方々を進和学園にお迎えしました。

多摩美術大学を拠点に「森づくり」に取り組まれている「くくのちノモリプロジェクト」の皆様とは、本年5月、同大学八王子キャンパスにおいて協力して植樹を行いましたが、2011年7月23日、代表メンバーの方々を進和学園にお迎えしました。

学園「どんぐりグループ」と発芽した苗木をポットに移し替える作業をご一緒頂くと共に、「しんわルネッサンス」におけるホンダ車部品組立をはじめ、障害者の方々が種々の作業に励む様子をご視察頂きました。

「いのちの森づくり」に係る価値観を共有しながら、お互いの目標や夢の実現に向けて、同プロジェクトの皆様との交流を深め連携を図って参りたいと思います。

神奈川県足柄上郡において、無農薬無化学肥料栽培のブルーベリーを手掛ける観光農園「ブルーベリーガーデン旭」様の深いご理解ご支援の下、ブルーベリーの栽培及び同農園で進和学園利用者が摘み取ったブルーベリーの一般市場販売が実現しました。学園の畑に昨秋、ブルーベリーの苗木を植え技術的助言を頂くと共に、同農園にて新鮮なブルーベリーを摘み取らせて頂き、地元の有名スーパー「しまむらストアー」様はじめ幾つかの事業者様に卸し販売を行います。

昨年の試行を経て、今シーズンより正式な日中作業として計画的に実施して参ります。農薬や化学肥料を使用せず、湘南の陽光をたっぷり浴びた完熟フレッシュ・ブルーベリーは最高品質! 進和学園栽培のブルーベリー出荷はまだ先ですが、学園利用者が摘み取り作業(労務)の代償として「工賃」を得る自立支援の試みとなります。親身にご指導頂いている「ブルーベリーガーデン旭」様に、心より感謝申し上げます。

福祉施設は、ともすると「自ら作ったものでないと売ってはならない?」といった偏った考えを抱きがちですが、小倉昌男氏は、名著「福祉を変える経営」(日経BP、2003)において、市場経済に通ずる発想の転換を求めています。私達も柔軟な思考から福祉を変えて行きたいと思います。

リーマンショックや大震災を経験し、危機感とチャレンジ精神を抱いて、福祉の世界の保守的体質を変革して行く必要性を痛感しています。障害者(利用者)の自立を守りスタッフの活動の場を確保する道を、今こそ真剣に模索せねばなりません。

永年に亘り貴重な仕事をご発注頂いているHonda様はじめご支援者への感謝の気持ちを忘れず、現状に甘えることなく何を為すべきかを問い、創意工夫を凝らして参りたいと思います。

研進は、「福祉的就労の底上げ」に向けた提言活動を行う一方、進和学園と協力して「多角化と販路拡充」に取り組んでいます。以下、最近の事例をご紹介します。

<進和学園の商品ラインナップ>

■湘南地ぱん

銀嶺食品工業(株)様(福島県福島市)との出会いから、同社のオリジナルブランドである「地ぱん」の考えを踏襲し、湘南産の素材を活かした「湘南地ぱん」が誕生しました。![]()

今般、湘南の有名なお豆腐屋「鎌倉小町」さんの「おから」と進和学園が製粉を請け負う湘南カオリ小麦の「ふすま」をブレンドしたラスク「おからサーフ」の販売を開始しました。

■TE HANDEL 紅茶

株式会社case5(ケイス・ファイブ)様(神奈川県中郡大磯町)のご理解ご支援のもと、同社がスウェーデンより輸入販売されている「TE HANDEL 紅茶」の計量及び封入梱包作業を、進和学園が請け負わせて頂いています。![]()

このようなお洒落で素適な商品に参画できることは私達にとって大きな喜びです。

■いのちの森づくりグッズ

「工房どんぐりすと」様(東京世田谷区)と進和学園「いのちの森づくり」プロジェクトが連携![]() して、森林再生の願いを込めたグッズが生まれました。売上げの一部が、進和学園「いのちの森づくり基金に」寄付され植樹活動に活かされます。

して、森林再生の願いを込めたグッズが生まれました。売上げの一部が、進和学園「いのちの森づくり基金に」寄付され植樹活動に活かされます。

・木を植えよう!手すきハガキ

「植樹の神様」として著名な宮脇昭先生(横浜国大名誉

教授)の名言入りで、牛乳パックとお茶がらから作成し

ています。

・植樹手ぬぐいシリーズ(写真)

植樹・育樹作業において、欠かせぬ便利な手ぬぐいを各

種揃えています。

<販路の拡充>

■「しまむらストア-」様 ~ 進和学園コーナー ~

平塚の有名スーパ-「しまむらストアー」様の3店舗(旭、長持、徳延店)において、進和学園が栽培した原木しいたけ、野菜をはじめ陶芸、有機肥料等の専用コーナーを設けて頂いており、大きな励みになっています。

■「鎌倉小町」様 ~ 「おからサーフ」販売 ~

湘南の有名なお豆腐屋さん「鎌倉小町」様の各店舗において、進和学園の新商品「湘南地ぱん・おからサーフ」を販売頂いています。このような一流店において私達の商品をお取り扱い頂けることは、働き甲斐や生き甲斐にも繋がります。

横浜ゴム(株)様は、「YOKOHAMA千年の杜」プロジェクトを推進され、社員の皆様が苗木作りを行い国内外事業所での植樹に加え、周辺地域への苗木提供活動を進めておられます。

横浜ゴム(株)様は、「YOKOHAMA千年の杜」プロジェクトを推進され、社員の皆様が苗木作りを行い国内外事業所での植樹に加え、周辺地域への苗木提供活動を進めておられます。

昨年より、同社保有の余剰苗を進和学園にご寄贈頂き、私達の「いのちの森づくり」において栽培を引き継がせて頂いていますが、2011年7月6日、同社平塚製造所において2回目となる苗木の贈呈式を行いました。

今回は、進和学園が保有していない樹種も含めて12種類1,936本の苗木をお譲り頂き、前年度と合わせ、6,826本をご寄贈頂いたことになります。同社の皆様のご理解ご支援に心より感謝申し上げます。

これまで、横浜ゴム(株)様よりご寄贈頂いて私達が栽培を継承させて頂いた苗木を活用して、8事案・合計3,120本の植樹が実現しています。「企業」と「福祉」の連携事例として、今後とも、横浜ゴム(株)様と共に緑化活動に励み、環境及び福祉への貢献に注力して参ります。

2011年6月23~26日の4日間、社会福祉法人進和学園において恒例の「あじさいまつり・感謝デー」が開催されました。地域の皆様はじめ日頃よりお世話になっているご支援者への感謝の気持ちを込めて、ささやかですが様々な企画・イベントが実施され、大勢の皆様の楽しい交流の場となりました。研進は、初日のホンダ埼玉製作所様ご視察に加え、学園と協力して次の企画・イベントに関与し参画しました。

①株式会社フジカーペットinterior PARTY会員の皆様との交流

同社は、横浜市にあるインテリア専門業者で、カーテン生地等の余剰材を進和学園にご寄贈頂

き、手作り作品への活用をご支援頂くこととなりました。同PARTY会員の皆様と進和会(利用者

保護者会)はじめ学園メンバーがランチを共にしながら親しく交流しました。

②東ティモール・コーヒー (フェア・トレード商品) 試飲会

(開発途上国支援と障害者自立支援を踏まえ、進和学園にて自主製品化を目指しています)

③TE HANDEL 紅茶 試飲会

(株式会社case5様のご支援の下、紅茶の計量・封入作業を進和学園が行っています)

④いのちの森づくり「ポット苗づくり」イベント

「どんぐり」の幼苗をポットに移し替える作業を、一般参加18名の皆様に体験して頂きまし

た。小さなお子様も多く大変賑やかで楽しい一時を共有し、約1,400本のポット苗ができ

ました。

.jpg) 2011年6月23~26日、日頃お世話になっている皆様への感謝の気持ちを込めて、進和学園の感謝デー「あじさいまつり」が開催されました。

2011年6月23~26日、日頃お世話になっている皆様への感謝の気持ちを込めて、進和学園の感謝デー「あじさいまつり」が開催されました。

進和学園の発展は、本田技研工業(株)様の絶大なるご支援ご指導に支えられて来ましたが、今年も、初日に埼玉製作所の皆様にお越し頂いて私共の活動をご視察頂きました。37年目を迎えているホンダ車部品組立作業を中心に、種々の作業種に取り組んでいる就労現場並びに生活介護施設においても、温かい激励のお言葉を頂戴しました。学園利用者、ご家族、職員とも親しく交流して頂く絶好の機会となり、私共にとって忘れ得ぬ1日となりました。

大震災に伴う大幅減産を取り戻すため量産体制の整備にご多忙のところ、時間を割いてご慰問下さったホンダの皆様に心より感謝申し上げます。皆様のご厚意ご期待にお応え出来るよう、今後とも一同力を合わせ挑戦して参ります。

各施設ご視察(写真) ⇒ 右下のDOWNLOADボタンより閲覧できます。

2011年6月18日(土)、進和学園「いのちの森づくり友の会」では、昨年の11月に続いて、神奈川県、地主の辻村百樹様はじめ関係の皆様のご協力を得て、小田原市荻窪において、広葉樹の苗木1,500本を植える植樹祭を開催しました。

2011年6月18日(土)、進和学園「いのちの森づくり友の会」では、昨年の11月に続いて、神奈川県、地主の辻村百樹様はじめ関係の皆様のご協力を得て、小田原市荻窪において、広葉樹の苗木1,500本を植える植樹祭を開催しました。

本イベントは、環境活動を実践されている「NPO法人GoodDay」様及び植樹ボランテアの「まじぇる会」様と連携して、「かながわ森林再生50年構想」の一環として、(社)国土緑化推進機構の助成事業として実施したものです。苗木562本は、GoodDay様が進和学園よりご購入の上、提供して下さいました。

研進は、本植樹祭のコーディネート役を務め、企画・運営全般に亘り関与し注力して来ました。総勢90名が集い、力を合わせて苗木を大地に植える快感を共有しました。「森づくり」を通じて環境や福祉について考え、自然と人との触れ合いから大切なものを感じとって頂く機会となれば幸いです。ご参加頂いた方々、ご支援下さった皆様に厚くお礼申し上げます。

尚、今回の植樹地と隣接する土地についても、今秋もしくは来春、第3回目の植樹祭を実施する予定ですのでご期待下さい。

NPO法人GoodDay様アルバム① NPO法人GoodDay様アルバム②

当日の模様 ⇒ (株)グリーバル様・エコ活動

*今回の植樹祭のご案内(参考資料)⇒ 右下DOWNLOADボタンよりご覧下さい。

(苗木の植樹予定が1,300本となっていますが、実際は1,500本を植えました)

プレゼント.jpg)

2011年は、国連が定める「国際森林年」であると共に「生物多様性の10年」の1年目に当たります。これを記念して、5月29日(日)、横浜市青葉区の「こどもの国」において掲題イベント(主催:国土緑化推進機構、森林文化協会、朝日新聞社)が開催されました。招待された約120名の親子が参加して、環境と命を支える森や緑の大切さを学ぶ機会となりました。 皆川林野庁長官はじめ来賓ご挨拶に続いて、自然派タレントとして有名な清水国明さんの熱のこもった講演を参加者は熱心に聴講、人気スーパーデュオ「ケロポンズ」の歌や遊びに会場は大いに沸きました。 この日、参加された親子には、進和学園が栽培したスダジイ(椎の木)の幼苗がプレゼントされました。苗木は、ご家庭で育てて頂き、樹高が30cm以上に成長した段階で植樹して頂ければと思います。成長した苗木を進和学園に送って頂くと、進和学園「いのちの森づくり友の会」を通じて、湘南国際村(神奈川県横須賀市)において春と秋に開催される植樹祭に寄贈し、植樹を実施させて頂きます。本イベントにおいて、「苗木の里親制度」を導入して「森づくり」の輪を広げることができれば私達にとって望外の喜びです。

朝日新聞広告特集(2011.6.14):進和学園「いのちの森づくり」も紹介されています。

⇒ 右下のDOWNLOADボタンより閲覧できます。

![炭谷茂氏講演(Green Work21) DSCF0553[1].jpg](/img/uploads/9/DSCF0553[1].jpg) 2011年5月28日、NPO法人障害者就業生活開発支援センター(Green Work 21)主催の研究会が、目白大学において開催され、福祉、教育、企業の各分野において障害者の就業支援に携わる方々が集いました。 同NPO法人理事長の松矢勝宏先生のご挨拶に続いて、炭谷 茂 氏(前環境事務次官、恩賜財団済生会理事長)が「新しい社会福祉の方向~ソーシャルインクルージョンの視点から~」と題して講演されました。「異端の官僚」として注目される炭谷先生は、ご自身の行政経験、人生の指針・哲学、研究方法(ミクロからの帰納法)を紹介され、日本において解決されない多くの社会問題及び東日本大震災に対処するに当たり、今こそ社会福祉の真価が問われると指摘、欧州の事情も参考としながら、「ソーシャルインクルージョン」の理念と実践の必要性を説かれました。 障害者をはじめ社会的弱者の就業支援については、①公的職場(税金投入) ②一般企業(市場経済)に加えて、両者のハイブリッド型である第3の職場として③ソーシャルファーム(社会的企業)の必要性を強調されました。ソーシャルファームにおいては、公的資金への依存から脱し、健常者(支援者)/障害者(被支援者)という区分を改め、双方が「働く仲間」として同じ土俵に立つことを目指します。人権保全と真のノーマライゼーションを図る観点、福祉的就労における「労働者性」の問題にも解決の方途を示すものと考えられ、今後、我が国の社会福祉が進むべき道として極めて示唆に富んだ内容でした。

2011年5月28日、NPO法人障害者就業生活開発支援センター(Green Work 21)主催の研究会が、目白大学において開催され、福祉、教育、企業の各分野において障害者の就業支援に携わる方々が集いました。 同NPO法人理事長の松矢勝宏先生のご挨拶に続いて、炭谷 茂 氏(前環境事務次官、恩賜財団済生会理事長)が「新しい社会福祉の方向~ソーシャルインクルージョンの視点から~」と題して講演されました。「異端の官僚」として注目される炭谷先生は、ご自身の行政経験、人生の指針・哲学、研究方法(ミクロからの帰納法)を紹介され、日本において解決されない多くの社会問題及び東日本大震災に対処するに当たり、今こそ社会福祉の真価が問われると指摘、欧州の事情も参考としながら、「ソーシャルインクルージョン」の理念と実践の必要性を説かれました。 障害者をはじめ社会的弱者の就業支援については、①公的職場(税金投入) ②一般企業(市場経済)に加えて、両者のハイブリッド型である第3の職場として③ソーシャルファーム(社会的企業)の必要性を強調されました。ソーシャルファームにおいては、公的資金への依存から脱し、健常者(支援者)/障害者(被支援者)という区分を改め、双方が「働く仲間」として同じ土俵に立つことを目指します。人権保全と真のノーマライゼーションを図る観点、福祉的就労における「労働者性」の問題にも解決の方途を示すものと考えられ、今後、我が国の社会福祉が進むべき道として極めて示唆に富んだ内容でした。

.jpg) 2011年5月26日、日本最大級のQ&Aサイト「OK Wave」を運営されている(株)オウケイウェイヴの皆様に、進和学園をご視察頂きました。

2011年5月26日、日本最大級のQ&Aサイト「OK Wave」を運営されている(株)オウケイウェイヴの皆様に、進和学園をご視察頂きました。

社会福祉法人進和学園利用者の保護者の皆様を会員とする「進和会」の総会が、2011年5月21日(土)、JR平塚駅南口の平塚プレジールにおいて盛況の内に開催されました。 午前中は、林 康正会長のご挨拶に続いて新会員紹介、前年度活動・会計報告、本年度活動計画・予算、新役員選出等の議事が審議されました。また、進和後援会報告及び「NPO成年後見湘南」様からの説明を、全員が熱心に聴講しました。 午後は、進和学園各施設の事業計画のプレゼンテーションが行われ、(株)研進も参加して下記項目について説明申し上げました。

(1)(株)研進の基本的な取り組み姿勢

①企業的な運営手法 ②本質・在るべき姿の追求 ③問題意識を踏まえた提言

(2)ホンダ車部品事業の現状と課題 (大震災に伴うホンダ様稼働状況、実績推移と計画)

(3)多角化取り組みにおける実績と今後の方針 (具体事例紹介-企業・専門家との連携-)

障害者福祉を巡る厳しい環境、リーマンショック以降の経済不況に今般の大震災の甚大な影響もあり、本年度は、多難なスタートとなりました。ピンチをチャンスに変えるプラス志向で、進和学園と役割を分担しつつ一致協力して取り組んで参りたいと思います。

.jpg)

.jpg)

進和学園「いのちの森づくり」 大学での初めての植樹が実現しました!

「くくのちのモリプロジェクト」とは、多摩美術大学人類学研究所と「くくのち学舎」の方々の協働による「森づくり」プロジェクトで、人の心の拠り所となるような森を「モリ」と表記し、現代の私達が必要とするモリを考え、自らの手でモリを育もうという取り組みです。 2011年5月14日、同プロジェクトの皆様と連携して、多摩美術大学八王子キャンパスの一画に、進和学園で栽培した広葉樹の苗木を中心に約200本の植樹イベントを実施しました。私達が推進する「いのちの森づくり」では、「学校の森づくり」に積極的に取り組んでいますが、大学での植樹が実現したのはこれが初めてです。皆で和気藹々と力を合わせて木を植えた後は、心のこもった昼食交流会にお招き頂き、楽しく有意義な一時を過ごしました。 同プロジェクトと私達の「いのちの森づくり」の連携による植樹活動を今後も続けて参ります。

|

|

| 「時ノ寿の森」(掛川市)植樹祭 | 湘南国際村めぐりの森植樹祭 |

日本の森林は、針葉樹中心の人工林の間伐・整備が不十分なため、立ち枯れや根腐れが進行し荒れています。更には花粉症問題も深刻さを増しています。また、台風、地震、津波、火災といった災害に対して人工林の脆弱さが指摘されています。

宮脇昭先生(横浜国大名誉教授)が指導される潜在自然植生に基づく「その土地本来の木による本物(自然)の森づくり」(注)は、「いのちの森づくり」と称されます。地中深く根を張る直根・深根性のシイ、タブ、カシ類(常緑高木)を主役に密植・混植することにより、環境・防災にも真価を発揮する森林再生が促進されます。今般の大震災による被災経験を踏まえ、連休中に実施された二つの植樹祭から「いのちの森づくり」の意義を問いたいと思います。

(注)関東地方以西、標高800mまでは、常緑広葉樹が潜在自然植生(その土地本来の木)に叶

う樹種であり、最小の管理コストにより永続的な森林を形成します。

■ 「時ノ寿の森」(静岡県掛川市)植樹祭(写真左:2011.4.30)

NPO法人「時ノ寿の森クラブ」、国土緑化推進機構、毎日新聞社共催による植樹祭が、静岡県掛川市において開催されました。

大震災にて被災された皆様に応援メッセージを送ろう!と大勢が義援金募金に協力すると共に、病気で弱ったスギ林を伐採した土地に、その土地本来の23種類の広葉樹を選定し1,000本の苗木を植樹しました。有難いことに、昨年に続いて進和学園栽培の苗木も多数ご利用頂きました。地元の障害児施設・東遠学園の皆様ともご一緒に力を合わせて植樹しました。

立派な巨木も一粒の「どんぐり」から!・・被災された方々が希望を抱いて立ち上がられることを祈念しながら、一人ひとりが真剣に植樹を行いました。

毎日新聞-2011.5.4- 時ノ寿の森クラブ

■第3回湘南国際村めぐりの森植樹祭(写真右:2011.5.1)

湘南国際村(神奈川県横須賀市)における森林再生のための植樹活動の一環ですが、今般の大震災における被災地への義援金募金も行われ、大勢の方々が参加・協力されました。

災害にも強い「いのちの森づくり」を目指し、その土地本来の樹種である広葉樹22種類、6,200本の苗木が植えられましたが、その半数は進和学園の苗木をご利用頂きました。主催者の「協働参加型めぐりの森づくり推進会議」及び「国際ふるさとの森づくり協会(ReNaFo)」の皆様、並びに三菱商事様はじめ協賛各社様に心より感謝申し上げます。

私達は 植樹祭の事前準備作業から参加すると共に、植樹祭当日は、進和学園のブースを設営し、活動紹介及び模擬店と合わせ義援金募金も実施させて頂きました。また、今回、下記の通りご支援を賜りました企業様に、重ねてお礼申し上げます。

|

企業・団体様(敬称略) |

本植樹祭におけるご支援内容 |

| (株)サン・ライフ | 進和学園「いのちの森づくり基金」への同社ご寄付に基づき苗木500本をご提供。 |

| 横浜ゴム(株) | 進和学園がご寄贈を受け栽培を引き継いだアラカシ、シラカシの苗木400本を植樹。 |

東日本大震災により自動車メーカー各社は、工場被災や部品調達の困難から生産休止に追い込まれました。ホンダ様も同様で、約1ヶ月間の操業停止を余儀なくされました。

東日本大震災により自動車メーカー各社は、工場被災や部品調達の困難から生産休止に追い込まれました。ホンダ様も同様で、約1ヶ月間の操業停止を余儀なくされました。

ホンダ車部品の組立加工は、研進・進和学園における中心的な作業種であり、この間、私達も勤務時間の調整や他の作業種による大幅なワークシェアリングを実施しました。環境変化への対応に苦慮していますが、特に障害をお持ちの方々が動揺して不安定な状態に陥らぬよう、特段のコミュニケーションを図りつつ連携を密に取り組んでいます。

被災地の皆様のご苦労を思うと、弱音を吐く訳には行きません!4月11日から、ホンダ車部品の仕事も1ヶ月振りに約5割稼働で再開しました。未曾有の難局を乗り越えられるよう、私達も懸命に努力して参ります!

写真:1ヶ月振りにホンダ車部品の仕事を再開した「しんわルネッサンス」(2011.4.11)

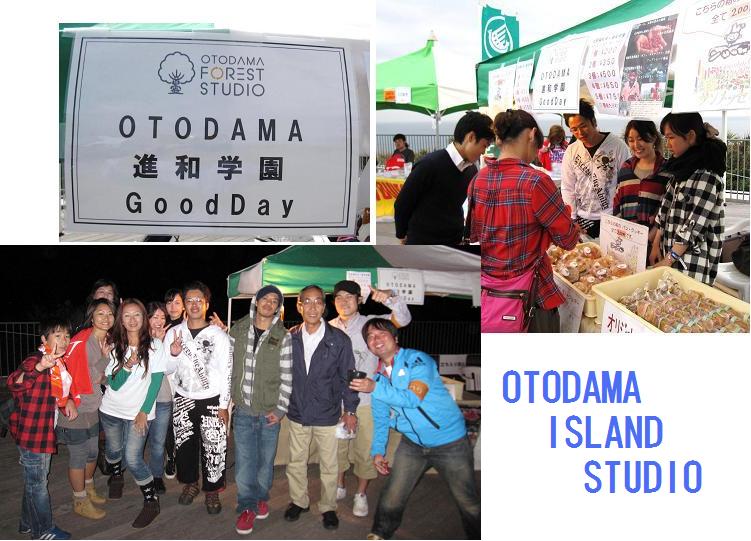

GoodDay様は、地球環境保全活動を実践されているNPO法人ですが、2011年4月2日、各種イベントを企画主催するOTODAMA(音遊)の皆様と共に、進和学園に来訪されました。狙いは、同法人活動の一環として「多世代で多様なコミュニティー」を実現するため、障害者の方々との「共生」について考えることです。

進和学園のメンバーと一緒に実際に作業を体験頂き、親しく交流を図りました。授産施設及び福祉工場を見学頂いた後は、私共のプレゼンテーションに続き、熱心なグループワークが組まれました。学生と社会人の若者達が集い、環境や福祉に真摯に向き合うことにより、最近の日本人が忘れかけている大切なものを取り戻せるのではないか?と期待される意義ある交流会でした。参加頂いた皆様とは、相互理解に基づく更なる連携取り組みを模索して参りたいと思います。

NPO法人GoodDay様ブログ゙

NPO法人Goodday様アルバム① NPO法人Goodday様アルバム②